饮食内外不妨来点儿五湖四海

李海卉

汪朗和他的父亲汪曾祺都是作家,也是美食家。编辑李建新说:“编书有一点儿发现,两位汪先生吃东西都比较大胆,别人不敢吃的,他们都能轻松拿下,事了拂衣去。”看来,若想尽兴地遍尝珍馐,还需胆大,才能把饮馔的精妙之处品出来,写下来。

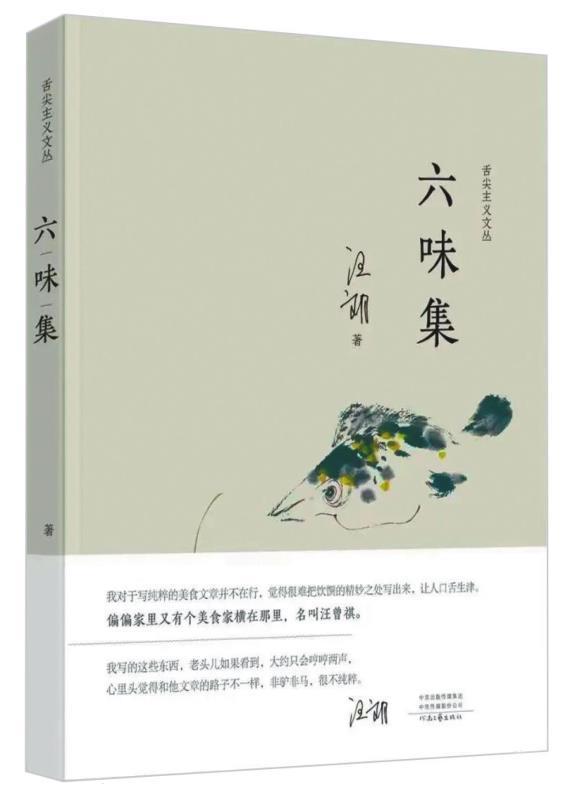

在新近出版的《六味集》里,汪朗谈吃谈得趣味盎然,而且关注更多的是与饮食有关的典故逸闻、人情世故,寻觅五味之外的别种味道。作家围绕各类美食乃至日常食材信笔写来,从古人笔记所记,到自己的亲身经历,看似漫无边际,实则是从一个有趣的角度谈中国文化。耳濡目染,汪朗的文字有乃父汪曾祺的从容,他在美食圈也有颇多交际,可谓见多识广,所写此类文章言之有物,语言幽默、通达,余韵悠长。

汪曾祺对于味觉的留意由来已久,属于“味知觉优势型”的作家。沈从文比较强调嗅觉,沈从文在西南联大给学生布置一个作文题目,就是“记一间屋子里的空气”。汪曾祺夸过沈从文,说很少有作家在他的文章里会写甲虫的气味,只有沈从文能做到这一点。汪曾祺天性敏感又敢于尝新,各地的风味都能接受。他在文章里也说,口味不要太窄,这也是教导年轻人写作的眼界不要太局限。

饮食是人类生活的基本面,注重饮食生活,也就是注重日常与民俗。汪曾祺的饮食书写是囊括八方、杂糅古今的。汪曾祺会关注食物跟当地文化的关系,会打通关于吃和人、人和吃的关系,吃和地域的关系,这些东西都在他的考量当中。汪曾祺的饮食书写,往往是通过“吃”来看人,比如《安乐居》《云致秋行状》里的描述,通过写一个人的吃食、吃相、饮食规律,将人物的思维逻辑体现在他的饮食逻辑之中。

汪朗也“比较大胆”是真的,单看《他乡异味》一篇,就知道,汪朗的味觉探索比起汪曾祺先生要更为“生猛”。从汪曾祺都“实在招架不了”的折耳根,讲到塞纳河上的“气死”,那真是一个绝:“刚刚上桌,一些人便掩鼻离席,一边溜达去了,待到整理外观之后,这东西已经没有形状,像一摊稀泥趴在盘中。对于这样的上等货色,邻座的法国人都颇为敬畏,拿着餐刀在那里瞎捣鼓,不过浅尝辄止。我却未用任何配食,空口将其吃了个一干二净。”接下来还写道法国另有一道名菜“鞑靼牛排”,笔法如出一辙,先说在巴黎餐馆吃饭时,有人望文生义点了这道菜。“及至‘牛排’上桌,众人却只是大眼瞪小眼,不肯出头认领”。因为“盘中仅生牛肉馅儿一团,生鸡蛋一只,外带说不出名堂的树叶、草子儿几样,实在过于生猛”。不得不让人直呼:好胆量!好胃口!这些异味,可是汪曾祺的食经不曾写到过的。

重点是,父子二人谈这些“异味”,结论是一致的。汪曾祺说:“有些东西,自己尽可不吃,但不要反对旁人吃。不要以为自己不吃的东西,谁吃,就是岂有此理。比如广东人吃蛇,吃龙虱;傣族人爱吃苦肠,即牛肠里没有完全消化的汁液,蘸肉吃。这在广东人、傣族人,是没有什么奇怪的。他们爱吃,你管得着吗?”

汪曾祺的着眼点是“总之,一个人的口味要宽一点、杂一点,‘南甜北咸东辣西酸’,都去尝尝。对食物如此,对文化也应该这样。”汪朗则说:“要想肚子不受委屈,就不能坐井观天,盲目地是己而非人。不管是折耳根、‘气死’,还是鞑靼牛排,都应该先拿来尝一尝,对胃口的吃下去,不合适的放到一边儿。这样做,起码不至于营养不良。饮食内外,其实都不妨来点儿五湖四海。”