拾取源源不断的文化记忆

何 玮

比起正儿八经的学术论著,面对面的对谈更有意思。一位史学大家写出一手好文章不难,难的是云淡风轻地面对各种提问,谈出一大串见识。

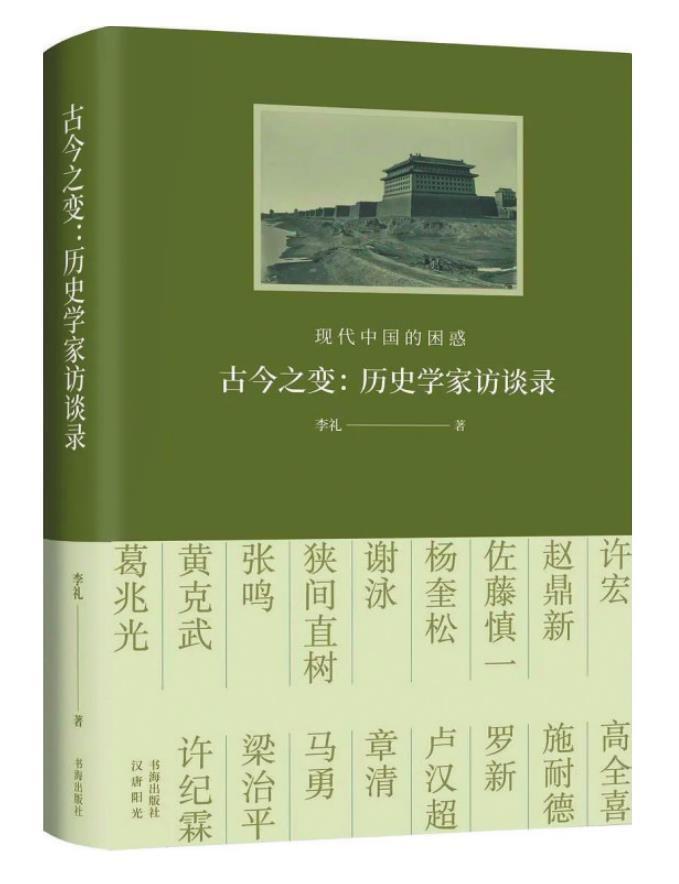

对话是阐释和实现历史当代性价值的重要方式。今天,人们的衣食住行已不复古典之貌,那么,从物质到精神、从个人到社会,古典样式是如何演化为现代模式的?《古今之变:历史学家访谈录》一书作者李礼与17位中外著名历史学者,包括许宏、赵鼎新、许纪霖、黄克武、罗新、卢汉超、葛兆光等学术大家,从不同视角探讨了古今的变化和路径。这些饱含关怀的访谈启发人们越过表象,抵达历史与现代的真实。李礼与历史学家的对话跨越古今和中外,亦包含跨越时空的诸多思考。这些对话将历史与文化的思考带入了对谈的语境之中,正是经过历史学家的努力,中国近代史超越了其产生的特定时空,获得了独特的价值。

黄克武以严复、梁启超等人为例,梳理了“新儒家”救亡图存、追求国家富强的社会心理,具有开拓性的作用,在中国近代史上产生激荡与影响。罗新、卢汉超强调历史研究应往下沉,书写普通人的微观史。葛兆光认为,不妨碍把古典作为一种教养,作为一种知识,作为能够培养理性的一种资源。这些访谈体现了历史研究为当下、为未来探索的可能。

《古今之变: 历史学家访谈录》一书中,李礼与葛兆光谈到了历史写作的变化。李礼说葛兆光的历史写作风格是“写作仿佛要带人去古代中国旅行”,他想知道葛兆光的这种历史写作风格来源于何处?葛兆光讲述自己是中文系出身的人,比较重视写作。他认为:文章是写给别人看的,不是给你自己看的。你要让人家看下去,就要注意写得清晰、流畅、有层次。李礼谈道,一位前辈曾评价现在年轻学者缺少一个感情的“情”字。葛兆光说:“我觉得没那么悲观,以后还会有人继续这种历史写作风格的。将来的历史写作,未必会按照原来那种干巴巴的教科书式写法。”葛兆光认为,“现代西方历史研究中强调叙事的风格,加上中国传统《史记》中‘寓褒贬于叙事’的写法,还是会影响到下一代年轻学者。”

李礼与著名考古学家许宏的对谈生动又深入。许宏长期致力于中国早期城市、早期文明与早期国家的考古学研究及公众考古,著有《先秦城邑考古》《最早的中国》《何以中国》《大都无城》等。当今越来越多的人喜欢讨论何以中国,或者说什么是中国?关注的既包括古典中国,也包括当下。李礼就许宏的相关著作《何以中国》来展开话题,向许宏提问为什么对中国的关注会越来越热?从考古学角度如何解答“我们是谁,我们是如何形成的”这个困惑。

许宏认为,出现讨论“何以中国”的热度,这是百年来国人追求自我定位和文化认同的延续。在对谈中,许宏说:“我有两本关于古代中国的小书,一本叫《最早的中国》,一本叫《何以中国》。所以搞得现在我好像成了所谓考古学界的中国问题研究专家了。”许宏解释说,这些书虽然都从不同的角度回溯古代中国,但也是回应当代人的需求,考古人参与这个话题,也不是很新的。考古学者也都是“求变者”,整个一部考古学史根本离不开百年以来的中国社会史。

许宏谈道,考古学应该是门显学,因为它在中国一诞生,就是要解答国人很迫切想了解的问题:我是谁?中国是怎么来的?这样一些本源性的问题。傅斯年就曾提出了“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”,这是傅斯年当年在《中央研究院历史语言研究所集刊》发刊词上用的一句话,呼吁脱离书斋钻故纸堆的方法,到田野边疆去找东西、找史料。从这可以看出,中国考古学一开始就是显学,可以说是学术上的寻根问祖。许宏阐述,中国考古学一开始就走上了以本土学者为主的探究之路,这跟世界上大部分地区的考古研究都不一样,具有鲜明的本土特色。比如考证甲骨文,学术研究者可以通过像《说文解字》这样的工具书作为桥梁和纽带,迅速打通古今,辨识出甲骨文。1899年王懿荣发现甲骨文,甲骨学在20世纪的第一个10年就开始了,这是世界上其他地区的古文字研究比不了的。

实际上,没有什么脱离于社会的纯学问,都是要放在大的历史背景下去看的。许宏强调,拉长中国历史,建构文化认同,是新生的考古学的一个重要责任。没有历史,就没有根,而没有根,就没有未来。考古学的一个重要意义,应该就是唤回我们失去的文化记忆。