让居民体验家门口读书的幸福

“水木书屋”的内部陈设。

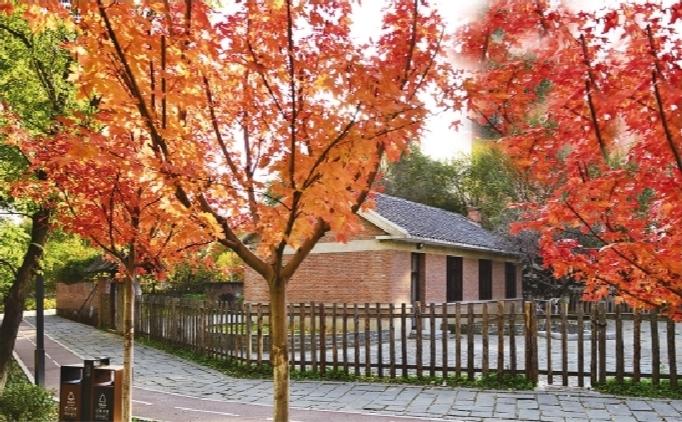

坐落在绿色长廊里的皇姑区“水木书屋”。

对话管理者

皇姑区文旅局局长王铭东: 让居民坐享 家门口的幸福

记者:创建“水木书屋”的初衷是什么?

王铭东:“水木书屋”是皇姑区政府投资建设的第三座城市书屋,是由一间闲置的毛坯房改建而成的。书屋面积124平方米,却可满足附近的东窑社区、东窑新村、龙欣园等三个园区居民的阅读需求。

记者:皇姑区的不少书房都是由老旧厂房与空闲地块改造的?

王铭东:是这样的。如“知舍”城市书房,是由废弃的锅炉房改建而成,充分利用已有的艺术空间和文化产业园打造的公共阅读空间。享受读书美好的同时提升艺术鉴赏的场景,让市民“看书籍、观展览、赏文创”的愿望得以实现;如“三余”城市书房,建立在利用老旧厂房改建的6000平方米文大产业园中,多元化服务和体验让市民的读书、健身、交流、创作等多重文化需求得到满足;又如皇姑区的崇山书房,以前是一座闲置多年的库房,现在则变成一座集“借、阅、听、看”四位一体的主题书房,最大限度地满足读者现代阅读习惯。开馆一年,接待万余人次,文献借阅5000余册(件)。由于周边社区密集,孩子比较多,好多家长把放学后的孩子寄放在这里,孩子边学习,边看书,有家长戏称,孩子放在这里不怕丢……通过这些专业视角的选址,皇姑区将各类闲置空间变身为满足广大群众阅读需求的城市书房。

记者:皇姑区是如何吸纳社会力量助力运营,保证城市书房发展的可持续性和特色多样性的?

王铭东:随着城市书房数量的增多,位置不同,特色不同,林林总总的城市书房如何管理运营?皇姑区探索了“馆房一体”的运营模式。“馆”指图书馆,可以让读者免费借书、看书;“房”指书房,区图书馆对各个书房公共服务统一管理、统一考核。鼓励社会主体自建书房,采取市场化运作的模式,通过销售文创产品、饮料简餐和举办培训等方式,达到盈亏平衡点,步入良性循环轨道。城市书房在公共文化服务体系建设中,正在成为开放共享,文旅赋能的新空间,内容品质、服务技能输出,是市民安居乐业的新引擎,也是技高一筹的城市远见。

记者:在城市书房的选址规划与运营中,皇姑区未来还有哪些工作要做?

王铭东:在城市书房建设选址规划和运营中,皇姑区注重三方面的工作:一是补齐民生短板;二是城区的土地开发、景观改造必须预留空间,整体与城市景观融入,“水木书屋”就是典型代表;三是提供资金保证,城市书房建设启动以来,区政府投入资金达800多万,政府投资建设的城市书房,建设费用由政府承担,建成之后,则不再由政府包办,而是采取灵活多样的方式运营。政府免费提供基本公共服务和图书购置费,运营方提供个性化服务,服务人员全部由运营方提供。近年来,皇姑区坚持政府主导,突出公益性质,按照两业融合(文化事业+文化产业)、功能多元(阅读+休闲+展示+活动的“4+X”功能)、双轮驱动(政府+市场)的思路,大力建设城市阅读空间。按照沈阳市城市书房、城市书屋的建设要求,今年,皇姑区要建成3个500平方米的城市书房和8个100平方米的城市书屋,让居民坐享家门口服务的幸福!

地处沈阳市皇姑区七二四绿色廊道中的“水木书屋”正式揭牌开馆。“水”清“木”华,欣欣以向荣;“书”适“悦”读,津津而有味——听这名字,满满的“文化味”吧。

近日记者实地探访,“水木书屋”是由一处房产和两处景观设施打造建设而成的。皇姑区政府在今年的城市书屋建设中,将书屋打造和景观提升同步进行,书屋即景观,景观是书屋,阅读在景色中漫步,景观因读书充满生机,小而美的书屋串连布设在绿廊环绕中,为周边小区十几万居民提供的阅读空间,同时也成为绿廊中独特的风景。

坐落在幽静院落中的“水木书屋”占地面积300多平方米,原是西瓦窑旧址,是一个非常古朴的院落。屋前有一棵上百年历史的参天老榆树,周边有12棵圆形的小榆树,秋天落叶时节,形成一道美丽的风景;屋后造型独特的山楂树,自然形成了一个美丽的盆景。每年春暖花开的时节,满树的山楂花景观清新,到了秋天红果绿叶景色别致。更有房前屋后老井的装点,给人们呈现了一个春、夏、秋季集观景、阅读、非遗体验等功能于一体的沉浸式阅读空间,更成为周边居民和游客的网红打卡地。

“水木书屋”藏书1000余册,周边绿廊景观地域实际赋予了书屋“园林景观”主题,图书侧重园艺、绿化等特点,自助借还设备使“水木书屋”与图书馆实现通借通还。书屋设有图书管理区、图书通借通还区、手工制作区、数字体验区等区域,读者到此不仅能看书、欣赏到有特色的文创产品,还可以跟随非遗传承人刘桂鹤老师进行沉浸式体验非遗项目——刘记掐丝珐琅画技艺。

沿着绿廊健身步道南行百米,一辆白色老式公交车映入眼帘,公交车内设有阅览区域和数字体验区域,为读者提供了别具一格的阅读空间,“水木书屋”虽小却赋予了多样化的文化内涵。

白色老式公交车为秦岭轨道车辆有限公司于新中国工业化初期生产的QDY240型轨道车,曾为本地工厂专用线的调车作业车,历经三十余年风霜的它见证了中国工业化时代的繁荣与辉煌。如今,繁华褪去,车体虽已满目斑驳,但其浓缩的历史味道,连同那流金岁月,无不深深勾起我们对逝去岁月的追忆。

据陵东街道办事处副主任王宝明介绍:“水木书屋”建在这个七二四绿色廊道,覆盖附近东窑等三个社区,受益群众达3万余人。下一步,陵东街道将积极依托“水木书屋”,围绕市民的文化需求,增添体育设施、文化设施,增加文化氛围,探索社区开展城市书屋特色活动的方式方法,如读书分享会、文化沙龙活动等,吸引更多群众参与阅读,体味阅读的乐趣,切实提升市民的文化获得感与满足感。

市民声音

受访者

刘桂鹤

记者:您作为“水木书屋”的管理者,印象如何?

刘桂鹤:“水木书屋”的名字起得很雅,取自晋代谢混的《游西池》诗:“景晨鸣禽集,水木湛清华。”这座书屋建于皇姑区的七二四绿色廊道里,春夏两季花木繁盛,景色清幽,在这里看书,收获的不仅是知识,还有内心的安静。我作为这个书屋的管理者,又是非遗传承人,能让读者在阅读的同时感受非遗文化。有不一样的沉浸式体验,我非常自豪和满足。

受访者

杨建中

记者:您对 “水木书屋”印象如何?

杨建中:“水木书屋”建在这个公园里,真是太好了。我们这里距皇姑区中心图书馆较远,约有8公里距离,若去中心图书馆看书很不方便,现在有这么一座书屋就建在家门口,我们很受益。虽然现在是互联网时代,但老年人不擅长电子阅读,还是喜欢按传统的方式读书看报。希望在夏季能扩大书屋规模,那样就更好了。

辽沈晚报主任记者 张松文并摄