我们面前的美和美景

□刘成章

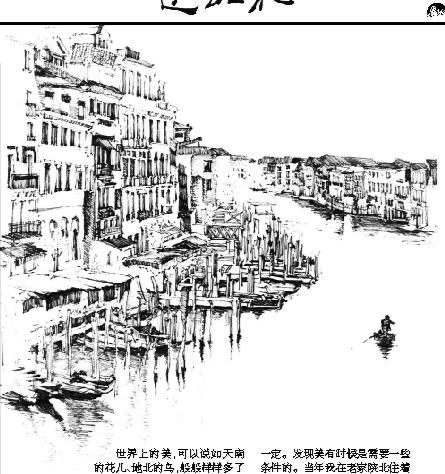

世界上的美,可以说如天南的花儿、地北的鸟,般般样样多了去了,无法尽数。可要把它们竖起来竖成雕塑,平铺下铺成画卷,化成字词化成诗,化成长篇小说,十分不易。即使是要从茫茫山河中,发现一处美景,同样也是不容易的。

那是因为,在这个世界上,平庸的眼睛太多了。平庸遮盖了美,一双平庸之目,即便看起来“美目盼兮”“明眸生辉”,也看不到美景。不是么?枝头春意,那些眼睛看不见;烟外晓寒,那些眼睛自然更看不见了。于是乎总是“天低吴楚,眼空无物”。甚至有人到了西湖边上,也道一声:“咳!这有什么看头!”这种人是不折不扣的美盲。

对于这样的眼睛,我们实在是没办法了。俗话说,他眼里没水。什么是水呢?我看是灵魂,水汪汪的眼睛里汪着文化素养。

能够发现美的眼睛,总是与灵魂相连的。一个人,双眼再明亮,物象事象收纳进去,如果不把它搁在灵魂上,经过灵魂的激荡和变幻,仍然映不出美来。而若是一个敏感而有艺术悟性的人,即使眼睛不够明亮,甚或是一双盲眼,也可以神奇地发现并酿造出美来。例如瞎子阿炳,从他琴弦上颤悸出的《二泉映月》,硬是使整个江南都忧郁得让人断肠。再例如创作了《刘巧团圆》的陕北著名盲艺人韩起祥,亦复如此。我曾和韩起祥有过较多的接触。诗人玉杲关于韩起祥曾写了一首别出心裁的诗,叫做《我赞美你的眼睛》。表面上看,阿炳的眼睛,韩起祥的眼睛,都是世界上最无神最昏暗的眼睛,但由于他们的眼睛连着最敏感的灵魂,他们的眼睛比明眼人更有灵性。

发现美的眼睛,要靠灵魂里的文化素养的支撑。一个长年操劳在山间的老农,虽然看见山是绿的,山上有绿树摇摆,但是山在他眼里,无非是里边藏着赖以活命的东西罢了。大概只有辛弃疾才能说出:“山前灯火欲黄昏,山头来去云。”“我看青山多妩媚,料青山看我应如是。”大概只有余光中才能说出:“问余何事栖碧山,笑而不答,山已经代我答了,其实山并未回答;是鸟代山答了;是虫,是松风代山答了。”

但也并非一个人有了丰盈的文化素养,就能发现美。那也不一定。发现美有时候是需要一些条件的。当年我在老家陕北住着的时候,看陕北就像看阳光照下自己的影子一样,我觉得实在没什么好看的,不过如此。可是,有一日远离陕北了,长风几万里,隔着云和月,回眸一看,那牛,那羊,那老山疙瘩,样样都好像在诗中一样。我于是有了许多还可以咀嚼还可以保留的散文作品。是距离产生了迷茫,距离产生了想象,距离产生了美,距离产生了乡愁,乡愁如酒化腐朽为神奇。

发现美景,常常需要文化精英的参与。例如张家界,它自古就不是无人区,它那儿散布着许多古文化遗址和珍贵文物。在漫长的历史年代,那儿繁衍生息着汉、苗、土家等各族百姓。近代以来,仅那儿的张氏家族就有近千人。你能说他们就全都没有发现张家界的美吗?显然不是。但是,他们虽然发现了,他们却属于沉默的一族,因而主流社会不可能知道他们的“发现”。因而张家界便持续着亘古以来的冷清和寂寞。只是到了1979年末,由于著名画家吴冠中先生的偶然闯入——在那销魂的景色前,先生被惊得“啊呀”一声,这声音瞬间传导于大小媒体,大小媒体一阵接一阵地爆响。于是,这世界便知道中国有个魅力无穷仙境一般的景点张家界了。至此,张家界才算是被发现。所以,绝不能说凡有人看见了美景感到了美,这里的美就算被“发现”了。

陕北永宁山古寨作为美景被“发现”,是更有意思的。从刘志丹在那儿领导闹革命,到全国解放,再到改革开放,时间够长的了,世间的人都换了好几茬子了;可直到近几年,人们才愕然发现,原来,刘志丹当年双脚踩着的永宁山古寨,却是一处景色奇秀的绝美景点。于是,这儿瞬间成了陕北的一个具有强大诱惑力的风景名胜,倘问:为什么多年发现不了?陕北民歌有云:“骑白马,挎洋枪,三哥哥吃了八路军的粮。有心回家看姑娘,呼嗨呀,打日本来顾不上。”永宁古寨本来是一个绝色的姑娘,可是前些年的人们竟然忙得顾不上静下心来,用审美的目光去仔细品味她,发现她的美质。这恐怕是一个主要原因。