日历·台历·挂历

□卫建民

在我的少年时代,每逢年末,父亲都会买一本来年的日历,挂在窑洞的墙上。嵌日历的背板,不总是新的,我记得有一块用了好几年,上面是“赶英超美”的宣传画,两个钢铁工人撸胳膊挽袖子,满怀豪情。在保持穴居时代土风的窑洞里挂一本日历,整个窑洞都显得亮堂了,多少透出一些现代生活的新鲜气息。每天早上上学前,我撕掉前一天的日历,开启新的一天;撕掉的那张纸一直捏在手里,舍不得扔。看着那硕大的阿拉伯数字,我感觉自己就像赛场上拿着号牌的运动员。

日历的出现,是新旧时代的分界线。我见过村里一些人家保存的清代的老皇历,平时压在土炕的苇席一角,遇到他人咨询,才取出来查找黄道吉日。这些皱巴巴的老皇历是“万宝全”,内容丰富,年月日仅是其中一项。其实没有皇历,不识字的老农民也可以凭借经验,从日月星辰的变化来感知时间。而日历应该是清末民初在都市里出现的新玩意儿,俗称“月份牌”,与此同时,还涌现了一批画美女月份牌的画家;一本日历,既是方便生活的物品,也是美化生活的装饰。我曾在一本书上读到翻译家傅雷的一件逸事——傅雷家的日历平时都是由保姆撕的,一次傅雷的夫人随手撕掉一张,傅雷赶忙让夫人用糨糊粘上,以防保姆多撕。我相信这件事是真的,这符合傅雷的性格,傅雷做人做事认真到死板的地步,脑子不会转弯。

中南海的西花厅里,至今保存着周总理用过的台历,我几次去西花厅瞻仰,总会多留意一下总理办公桌上的台历。在一天的单位时间里,总理要参加的会议、要出席的活动,都用铅笔记在台历空白处,几时几分,清清楚楚。看着总理办公桌上的台历,我才真切地体会到“日理万机”的释义。

年轻时,我曾在一间有十几人的大办公室里工作,临近年底,会去文具店买两样新东西:一样是日记本,另一样是台历。办公桌上的台历每翻过一页,便是新的一天,时日一久,它也成为我随手记录的记事本。

以台历的空白处为便笺,并非我一个人的习惯。前几年,我在网上买到一册《曼晴诗选》,发现书中有一纸便笺,就写在一页台历的背面,时间是1981年10月11日,上面写着:“老康:这本曼晴诗选,是河北出版社责任编者寄来,送给你吧。曼晴同志本人送给我一本了。邵。”我推测这是作家邵燕祥转送给作家康濯的。书为何流入旧书市场?非我所知,但我知道抗战时期,康濯与曼晴都曾在冀中一带活动。我和邵先生通过信,他送给我几本书,我写过书评,他的字迹我很熟悉。前不久邵先生离世了,我很伤心。

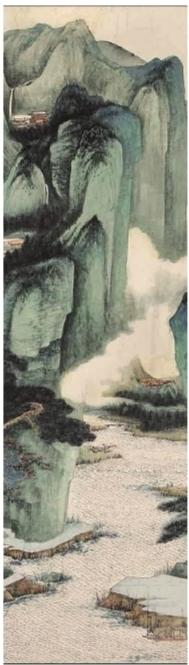

多年前,市场兴起“挂历热”,印有山水风景、明星丽影、国画西画的挂历,摆满了书店和市场;单位、个人互赠挂历,成为时尚。有的大单位自印豪华挂历,既能宣传、展示单位形象,又能作为新年礼物赠送给客户。只不过现在出版、赠送挂历的风气,已然烟消云散。

每到辞旧迎新时刻,我总琢磨着做点什么才算是应年景。最近这几年,我会去书店选购些台历寄赠亲友,心里想的是让他们珍惜一年的好时光。台历的品类涉及百科知识、名人名言、诗词书画、健康知识、一日一菜等,简直成为实用书籍的一种;我给自己选购的,则是纯粹的台历,每页留有空白的那种。对我来说,伸出手指翻开台历的新一页,便意味着新一天的开始,我又往前迈了一步……