流沙河:凡有趣的 终归有益

流沙河。

作家流沙河先生在成都逝世了。他88年的人生长河中有诸多诗作,但他拒绝被称“著名诗人”,“又没有做统计,你咋个晓得你著名”。中年扎进古文字研究,探秘汉字“生成的道理”,别人问他这有啥子用,他说“就觉得很好耍”。

事实上,从年幼记事起,一直到他老去,流沙河一生都在做自己认为有趣的事情。2014年4月,记者曾在成都与他进行了一场对话,漫谈他童年以来的往事。

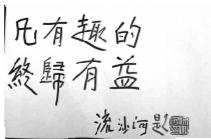

当时已经83岁的老先生谈得兴起,原定一小时的访谈时间,一口气聊了两个多小时。临别时,他留下墨宝作为致青年朋友的寄语:“凡有趣的,终归有益。”

11月23日,流沙河先生走到了人生的终点站,5年前的这场对话清晰如昨。我们把对话整理出来,与读者分享他的人生趣味。

记者:今天的孩子课业负担、课外补习负担都很重,您小时候是怎样度过的?

流沙河:人的一辈子有一个阶段的学习重要得很,那就是中学。打基础、发奋都在那个时候。上世纪40年代,没有老师规定必须上晚自习,但是学生自己压力大。假如等这学期考试完了你的成绩通知单上面写:“下期勿用来校。”下学期你就不用来了,等于开除,所以学生压力大。

今天的学生课程更多,又要学钢琴、学书法、学美术,读书就很苦了,太不好耍了。所谓耍,就是学生还能有些文化性质的业余爱好,不是娱乐性质的。课堂以外找点心爱的书来读,可以让精神缓和一点,释放压力,这样一张一弛才有点味儿。

我当小学生的时候,老师带我们坐着船到非常远的地方去耍,让小娃娃长了很多见识,长大后能够想起这些快活的事。

记者:您的大学呢?

流沙河:我是中华人民共和国成立以前最末一批考进四川大学的。我的大学生活简直不要提了,我就不承认我是大学生。上世纪80年代,川大说要给我发个毕业文凭,我说我怎么好意思来领,我只是个高中生。

但我的中学母校办得很好,学生非常勤奋,对功课本身有兴趣。老师非常优秀,他们真正让同学对知识产生了浓厚兴趣。

我的一位老师是北师大数学系出来的,他教我们的时候已经将近60岁了,身体不好,穿得非常破烂,嗓子也嘶哑了。他把教科书往讲台上一放,翻都不翻,就晓得从哪儿开始。他一讲就把学生吸引进去了,深入浅出,没有多余的话。

我回到母校时写过一副对联:“正当花朵年龄君须有志,又见课堂灯火我已无缘”,说的是现在的同学要有志向,要努力,而我这辈子不会再有发奋读书的时候了。

记者:既学得勤奋,又玩得开心。怎么做到的?

流沙河:我小学毕业的时候,非常爱好书法,爱到什么程度呢?县城里有3个书法家,一看字我就知道是谁写的。

我上学时用毛笔写字,家里院子天井、走廊、正厅挂了很多匾额,写满了大字,童年时期,一天到晚就接触这些,所以我对书法的美,有种说不出的喜爱。

这些有趣的东西是我作为小学生的精神追求。我曾用零花钱买了一把折刀,做各种手工,做风筝、做笛子、雕刻竹筒,把蟋蟀养在里面。我还会做火药枪,把废弃的重机枪子弹壳钻个眼,底下用木头包起,兑上火药……比例我都知道。

我在家乡劳动时,给七八岁的娃娃做滑轮车……现在市面上有卖的,最初我还以为是我发明的。

制造这些本身就是乐趣,还能练得很灵巧。这样的娃娃就算以后升不了学,也可以去当高级技工。大家不可能都去当什么专家、学者、艺术家,也可以当技术员、工程师,上职业学校。

社会不能一切都靠芯片解决,还有一些事是芯片解决不了的。

记者:从小就想当作家吗?

流沙河:我的少年青春记忆很鲜明,但有一点我没想过——当作家。想过要从事的一个职业是记者。放了学,第一件事情就是到灯下去看报纸,了解发生的各种事情。看了报纸以后,最佩服、最崇拜的就是记者。

1950年我进了报社,第一个职业就是在《川西农民报》当见习记者,学着采访,后来当编辑,就与文字结缘,这中间就写诗、写短篇小说,后来就混成了作家。写作几十年,退休以后又去研究历史文化、古代文学、古文字。

人的一辈子就是这样干来干去,少年人比较感性,做事首先要有趣味,没有刻意规划自己的人生。

记者:您为什么转向研究文字了?

流沙河:我现在正写一本书,就是研究文字的,看看从古文字到汉字的演变有什么意义。我已经83岁了,好生要把这件事情做了。

几十年来,大学文字学的功课缺失了。东汉许慎的《说文解字》是文字学的第一部著作。告诉我们汉字的常识,一个字这样写,道理究竟是在哪里。

“中国青年”这4个字我们谁都认识,但如果解字,作为文字学,我们可以想想为什么4个字要怎么样写。“中”字首先是一个口,然后一竖下去,是把一根筷子插进嘴巴里吗?道理在哪里,文字学就会来告诉我们。

“中”在古文字里是椭圆形的,“圆”和“营”在古代是一个字,部队的营盘怎样摆?所有的战车围绕这个圆,军旗插在正中间。“中”字就是一支旗杆立在兵营的圆心。

最早的“国”是一个城。“国”在甲骨文里写得很简单,画个方块就是城市,另一边是戈。一个武器守着城市就是一个国。

“青”是土地上一棵草的颜色。跟植物一样,人老了就枯黄了,小时候是青色的,英语中把童年叫green years。

“年”的古文写法就是“黏”,在古文字中,指的是庄稼,高粱的一种,黄而且黏,可以做成糍粑。这种高粱是华北平原、黄河流域最晚熟的一种庄稼,到它成熟的时候已经进入冬季。最后收的这个庄稼就拿来做成食品,供奉鬼神、祖先,祭一次,就叫一年。“年”字包含了好多远古中国的生活方式、宗教观念。

汉字都有它生成的道理,这就是汉字的文化,是拼音不能取代的。必须保留它的形态,给一代又一代的年轻人讲解,我们所使用的文字是有道理的,包含历史知识、祖先文化积累、历史文化观念。

记者:所以您在文字研究里找到了一片新的广阔天地。

流沙河:认识汉字,可以增长很多知识。我们热爱它,尊重它,也是一种爱国。所谓国,跟文字分不开。刚才讲的“中”,不但有书法内涵,历史之美,有中国古代作战的常识。这就是汉字文化。

成都市初中生汉字听写比赛请我去当裁判,我马上就答应了,全省决赛也请我去当裁判,我乐意去做,因为汉字的教育是重要的。要让大家明白,任何一个字都有它的来源。

记者:您的选择也许对今天青年的学业、职业的选择是一个启发。

流沙河:我26岁那年当了大右派,啥子都搞不成了,跟文学说拜拜了,劳动去了。我就想,总要找一门学问,好好做下,不然光阴就废了,所以就去研究甲骨文、古文字、古代文字学。

同时也在钻研中国古代典籍,没想到学的这些,将来还有用。我研究是觉得很好耍,做学问也是一种娱乐。

算我运气好,中国几十年以后国门打开,大家觉得古文化不应该切断,古文化有它的道理,我从前学的东西就有了用处。等于一个捡破烂的老太婆,捡了那么多没人要的东西,过了几十年,人家说这些东西还有用,于是老太婆就把东西拿出来。

以前并没有这样想过,只是觉得一切知识和文化都要和兴趣结合起来,才能达到传播的目的。如果弄得枯燥无味,人们就不愿意去学了。有一句谚语,“有趣必有益”,凡有趣,最后都是有益的。

据《中国青年报》

人物档案

流沙河,原名余勋坦,1931年生于成都。4岁返回故乡金堂县城。幼学古文,做文言文,习书大字。16岁来成都读省成中。17岁开始发表习作。1949年秋入川大农化系,后立志从文。之后曾在《川西农民报》《四川群众》《星星》诗刊担任编辑,在四川省文联担任创作员。诗作《理想》《就是那只蟋蟀》曾入选语言教材。1985年起专职写作。晚年流沙河专心研究汉字、人文经典,出版有《文字侦探》《Y语录》《流沙河诗话》《画火御寒》《正体字回家》《白鱼解字》《晚窗偷得读书灯》《庄子现代版》《流沙河讲诗经》《流沙河讲古诗十九首》《字看我一生》等著作多种。

在经典中找归宿

为后世留经典

“沙河先生走了,但人走了,书还在,他的作品长存,思想长存,所以,沙河先生还是跟我们在一起,在一起。”四川省作协主席阿来说。

阿来是流沙河的忠实读者。他说,好的作家会依靠好的作品获得生命延续,流沙河就是这样的作家,人们会继续读他留下来的作品,与他的思想进行交流。

流沙河幼学古文,作文言文;16岁到成都上学,转爱新文学;1950年到《川西农民报》任副刊编辑;1952年调四川省文联,先任创作员,后任四川《群众编辑》《星星》诗刊编辑。自幼年始,流沙河的笔就从未停下来过,他一生创作无数,已经影响了几代人。

“别了,朋友。哪天出了太阳,哪天就能见面。死亡的,快要死亡了。新生的,走向胜利的明天。”这是流沙河在新中国成立前夕写下的诗,当时他仅十七岁。

在解放全中国的隆隆炮声中,流沙河开始了新的生活。新生活催生出更加旺盛的创作热情,流沙河在《笔的故事——献给党》中说,他要用党给他的这支彩笔,“涂着太阳的红色,禾亩的绿色,菜花的金色,露水的银色,画一幅春天的田园风景”。

到八十年代,诗作《就是那一只蟋蟀》和《理想》影响甚广,让流沙河成为明星诗人。但二十多年前,流沙河停止了写诗,改作训诂,说文解字,乐在其中。他给出的解释是:“读过余光中的诗后,我说算了算了,我不写了,我怎么写也写不出他们那样的好诗来。”

在巅峰时刻,流沙河突然意识到自己的局限,人生进入一个低谷。此时,他把目光投向传统经典,回归幼时所学。他专心研究汉字、人文经典,二十多年间出版了《庄子现代版》《流沙河诗话》《流沙河认字》《文字侦探》《流沙河讲诗经》《正体字回家》《芙蓉秋梦》等著作。

2017年8月,中华书局出版了流沙河的新书《字看我一生》:“我是李三三,死于百年前。黄泉无风景,夜台无白天……”他用一个个汉字,在书中描述呱呱落地、父母养育、童年少年到壮年所经历的各种快乐与痛苦、收获与磨难,最后以“快”“乐”“平”“庸”四个字诠释世道沧桑后的人生感悟。

晚年的流沙河,深居简出。2008年,成都图书馆邀请他为读者开系列讲座,他欣然应允。每月第一个周六下午,如无意外,流沙河都会准时出现在成都图书馆,讲一堂对市民免费开放的传统经典讲座。

从《庄子》到《诗经》,从汉魏六朝诗歌再到唐诗,流沙河一讲就是好多年,把这个讲座讲成了成都图书馆的一块金字招牌。他的听众,不是专业的学界后生,而是各阶层对古典文化感兴趣的市民听众。他把自己多年积累的知识、见解,很真诚地给大家讲出来。

两年前,他还在做长远计划:“我今年已经86岁了。我有点担心可能都讲不完。不过我尽量努力讲讲宋诗。上海有个老前辈,叫金性尧。他的古诗修养非常好,他曾经选注的宋诗三百首,非常好。我准备在他选注的宋诗三百首基础上,选讲一些宋诗。”

在生命的最后几年,流沙河还在计划,将自己一生所得,毫无保留地奉献给社会。或许他所追求的,正是今天流传在朋友圈中的流沙河语录:“前面是终点站,下车无遗憾了。”

据《光明日报》