祭祖七百载 完颜香火续

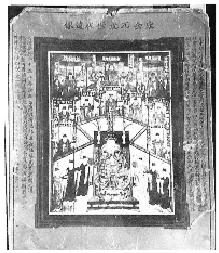

证明泾川完颜氏家族身份的“先人影”。 本版图片均由辽沈晚报、聊沈客户端主任记者 张松 摄

北京考古学家齐心(左二)考察泾川簸箕湾,此地据传与金末帝完颜承麟陵有关。

关于“金末帝完颜承麟秘葬甘肃泾川”这一历史悬案,金史学家关伯阳先生为此事先后两次专程赴泾川调查。2004年8月,时任金上京历史博物馆馆长、阿城市满族联谊会会长的关伯阳,陪同阿城市委书记李克军不远万里来到泾川完颜村,在与当年81岁的完颜邦老人(已去世)交谈中,关伯阳亲耳听到老人说:“村里像我这岁数的人,小时候大都跟随父辈祭奠过‘老先人’完颜承麟,祖辈口传下来簸箕湾有他的墓。”2019年8月28日至9月2日,关伯阳陪同齐心、洪仁怀两位著名金史学家再至泾川,经为期六天的全面摸底考察,由三位专家多次增删、八易其稿,关伯阳执笔,长达一万余字的《金末帝完颜承麟墓考察报告》正式出品,并抄送全国辽金史学会、金上京文史研究会、泾川县人民政府文旅局、中国满族企业家联盟、京津冀满族企业家联盟、兰州满族联谊会、泾川县金源联谊会等各级协会。“完颜承麟葬泾川”之说不再神秘,其一度混沌的历史真相开始浮出水面,面目迅速清晰,这是齐心、洪仁怀、关伯阳三位金史学家为这段大金历史的破解所作出的重大贡献!

泾川女真完颜氏

特殊的族规与习俗

泾川县位于甘肃省东部,秦陇交界处,距古都西安240公里,这里是丝绸之路西出咸阳后的第一个重镇,是内陆连通西北的交通要冲,有“甘肃省东大门”之美誉。

泾川县是金代女真族后裔居住最为集中的地方,据20多年前的统计,泾川完颜姓氏者约有5000余人,闻名全国。重达万斤的金代铁钟高悬于回山之巅,已成泾川的地标性景致,金代文化在此地影响之深远,由此可见一斑。

相传的一些女真民俗,在金代灭亡至今近800年的时间里,一直由当地的女真完颜遗民传承着,迄今已历42代。泾川县保留着大量与金朝历史有关的地名,如王子坟、完颜庄、完颜村、完颜洼、完颜井、完颜小学、完颜马场等,其中完颜村,下辖东沟和西沟,完颜族人大部分集中居住在这里,他们自称是守陵人的后代,世代繁衍生息,学习汉族的农耕技术,与汉族等其他民族通婚,完成了从军到民,从守陵人到普通老百姓的转化,最终形成了完颜氏的聚居区,成为泾川县的土著居民。泾川县的完颜氏而今自称为满族,以这些族人为基础成立了社团组织——泾川县金源联谊会。

令人关注的是,这些姓完颜的女真人后代,迄今恪守着一些特殊的族规。他们的三大族规是:一是不听不看《说岳全传》、《草坡面礼》、《八大锤》等岳飞与金兀术的戏;二是完颜人族内不通婚,皆嫁女与外(汉)族,男子娶外(汉)族女子为妻;三是族外人不许进祠堂。族人集资修建了祠堂,里面供奉着从金太祖完颜阿骨打直到末帝完颜承麟的十帝遗像,以及兀术(主位)、粘罕、娄室、银术可等金代将相的遗像。先祖遗像只在祭祀日,族人才能瞻仰,平时不能随意观看。

完颜族人的习俗更是特别。以前祭祖都是秘密进行的,2004年完颜族人恢复了公开祭祖活动。每年农历三月十五(据传是当年金末帝完颜承麟正式下葬的日子),族人都要举办盛大的祭祀活动。据泾川县金源联谊会会长完颜小英介绍,祭祖活动有如下一些独具特色的习俗活动:

(一)祭黄绳、放神鹰、放马、放仙鹤

“祭黄绳”是完颜村最著名的民间祭祀仪式之一。祭祀开始以前,由村民将一根近1000米长的黄色绳子从山包上连到山下的完颜祠堂附近,然后将纸糊的马、神鹰和仙鹤从山顶沿着黄绳一一放下,寓示着自己的先人——女真人曾是一个马上民族,也崇敬神鹰(也就是海东青),仙鹤寓示天降祥瑞,给族人带来福寿。黄绳是“皇神”的谐音,祭祀必须用黄绳,暗寓着自己的祖先是皇帝,这个皇帝即金末帝完颜承麟,其女真名为“呼敦”。这么长的黄绳,要使它粗细均匀、且韧性十足、光滑不打结,是个相当高级的技术活儿,所以打绳子时一定要选技术顶尖的能胜此任的族人,用多少代人传下来的特殊技法来打,才能打出这样结实又光滑的绳子。祭祀仪式结束后,黄绳要放在族长家妥善保管,以备来年祭祀使用,整个祭祀活动有着浓郁的萨满教色彩。

(二)神秘的破城仪式

祭祀活动有一个极有特点的仪式叫“破城”,表演时场面壮观,古老而神秘,破城活动必须天黑后进行。人们提前在场地上勾画出一个四方形的内部多道弯曲的“九曲城池”,设东西南北四门,寓意着九门九关的古城。所谓的城,是由在地面上按着九曲城池的样子而摆放着360个小蜡烛灯,小灯之间用绳子(很早以前是用秸秆捆挂红灯笼)连拉起来,寓意为城墙,城内通道有一米宽。天一黑,破城活动开始,选取16名族人假扮道士,破城人员共60—80人,手挑旗幡,一个紧跟一个鱼贯而入。每到一个城门,道士都要反复地诵经、焚香、祷告,意为超度在战乱中死去的亡灵。其余破城的人员,熟悉城堡的人会自由进出,不熟悉的人就会迷失路径。破城时,城内灯火通明,城外有人擂鼓助威,宛若战场,威武雄壮,杀气腾腾。谁熟悉路线,就能先跑出城,而先跑出城者胜。

这种古老而神秘的破城活动在其他地方根本看不到,不禁让人想起金亡时被围的蔡州城,活动气氛凝重肃穆,且有道士祷告又激昂悲壮。关伯阳认为,这个破城活动,再现了金亡时蔡州失守,末帝在城内战斗中殉国,士兵抬着末帝的灵柩,在街巷中寻找出城路线,拼力往外冲杀的情景,是先人特意设计的一个仪式,以此提醒后人牢记大金亡国的悲壮往事。

(三)古老有趣的划“老疙瘩拳”

在考察中,专家们有幸听到了完颜族人表演的“老疙瘩拳”。“老疙瘩”为满语的“费扬古”,是“最小的小兄弟”的意思。划拳前,大家席地而坐,斟满酒,边唱边划拳:“满满的呀,斟上酒呀——酒三杯,我与英雄啊——争啊争高低。第一杯要敬给长辈的(长白的)老祖宗,第二杯敬给真诚(征程)的银术可(金时大将,曾跟随金兀术转战于陕陇)……”还有一种划拳叫“扬燕麦,也叫做燕麦情”,唱词中有“英雄的宴前——三枝六花开呀,一心把你敬呀……”同时还有一个名字叫做“打五更拳”的,酒令中洋溢着完颜氏崇敬英雄的不泯情怀。划拳中,你一句我一句,边唱边划,诙谐幽默,古远苍凉,雄浑深沉,唱得人热血沸腾,听得人如痴如醉。这些特殊的唱词,古老的唱腔以及独特的计胜负方法,虽在大西北,却散发着东北古老民族的传统风韵,“老疙瘩拳”而今已成泾川的品牌酒歌。

除传统风俗外,泾川县还打造了与时代接轨的“完颜部落”景区。景区内有金太祖完颜阿骨打雕像,有末帝完颜承麟墓,有悬挂着“先人影”的完颜宗祠,有表现完颜族人及金代历史的地宫,整个设计充分利用地势地形,高度重视生态和环保,内容丰富多采,构思灵动而巧妙。

“先人影”及泾川完颜族人

的源流分析

2019年8月31日下午,齐心、洪仁怀、关伯阳等三位专家与泾川完颜姓老人举行了座谈会,泾川县金源联谊会老会长完颜斌,将自己珍藏多年的“先人影”拿出来供大家瞻仰。所谓的“影”,就是老相片,但这个“影”不是真人相片,而是前人画的祖宗画片。在“影”中,以金太祖为最高的中心,左右有太宗、熙宗;太祖下面画的是海陵王,左右有世宗、章宗、卫绍王、宣宗;再下面靠画边上的是哀宗和末帝完颜承麟的画像;最下面中间是金兀术的大幅画像。

面对遗像片上的先人画像,泾川完颜村的老人们异口同声地指出他们的最近祖先就是金末帝完颜承麟。完颜宗弼(金兀术)是完颜承麟的四代祖,金兀术是金太祖完颜阿骨打的庶四太子,一幅金兀术家族世代绵延的图谱赫然眼前,这是泾川完颜族人用来证明家族身份的重要遗物。

据《泾川县志》记载:此“先人影”最早是明代时画的一幅画——当时叫做 “布影”,可惜在上世纪80年代神秘丢失了,所幸的是泾川县博物馆存了一张照片,这是怎么一回事呢?原来,早在民国二十五年(公元1936年)六月二十二日,时任泾川县长的张东野得到通知,说有一幅“宋金兀术世代遗像”藏于泾川完颜氏族中,区长、上司要看。便一同阅览,亲摄照片一幅,且在放大的照片上亲自作了题注:“片中诸人乃宋时金兀术世代遗相也,相为明季布制,长九尺宽七尺,颜色鲜艳,笔画精工,藏于甘肃泾川完颜氏族中,据云此系明末清初之拓幅,原幅早已毁朽。按金亡时其后裔女真姓完颜落户泾川之乡村,今尚有数十户。每至除夕,皆集族悬此相而密祭之,然其子孙皆已诚一纯厚之汉族矣。二十五年春,余奉命调长斯邑,区长任葆真君索阅之,适监察使戴公、特派使路两署诸同志先生莅泾视察,乃同欣赏公开展览,因摄斯影以公于世,俾吾人得知宋金一代之遗踪也。二十五年六月二十二日张东野跋于泾川。”这是异常珍贵的题注。

从这一民国时期泾川县长张东野的题注中,可获知此张“先人影”内涵的如下光阴信息:第一,这个原始画片应该是金兀术家族的遗画像片;第二,画像片展现的时间最晚起码在明朝时期;第三,当时这幅画画成后,是藏于泾川的完颜族人手中的,每户一年轮流保存,负责种公地、备祭品,主办当年的祭祀活动;第四:金亡时,完颜氏就落户于泾川乡村,至民国二十年时仍有几十户;第五:民国时,每到除夕,泾川完颜族民这几十户人家便会自动聚集,悬挂此影(画像),秘密祭祀“老先人”;第六,民国时期泾川的完颜族民已加入汉族,在国家民族政策落实前,完颜族民一直隐姓埋名;第七:泾川县长认为此事重大,决定将他亲自拍摄的相片交县博物馆收藏,这才保留了此画像由来的历史物证……由此可知,从民国时期,政府就已正式承认泾川的这部分完颜族民是金兀术、完颜承麟的后代了。关伯阳表示,在这张世上绝无仅有的“先人影”中,金兀术的位置在前排最中心,毫无争辩地说明这是一张金兀术家族的“影”图。

据此,齐心、洪仁怀、关伯阳等专家得出如下基本结论:金末帝完颜承麟战亡后,幸存的金军将士抬着其灵柩(骨殖)一路向西将其安葬在泾川县太平乡三星村岭背后的簸箕湾“完颜庄”(后易名“万年庄”,今泾川大湾林场)。完颜庄的最初居民既是护送者又是守陵人,世代定居下来,他们是完颜宗弼(金兀术)的后裔,目前已繁衍至42代了。

泾川完颜氏

绝无仅有的上坟仪式

据当地老人讲,泾川县完颜氏人的祭祀活动,自金朝灭亡的1234年开始至今就没有间断过。目前健在的完颜姓老人,如80岁的完颜刘与完颜福科、81岁的完颜斌、82岁的完颜祥、86岁的完颜福良,都曾上过坟,都是这一传承了700余年的祭祖习俗的历史见证人。

他们证实这种祭祖活动,先由村民自愿报名,然后会长遴选并指派每户去上坟的名单,都是男的去,女的不去,小孩子一般不让去。去上坟的人要从完颜村一直徒步走到大湾林场,一出就是35里。81岁的完颜斌老人回忆说:“小时候跟着大人多次去上过坟。他说,祖辈口传下来的簸箕湾,有‘老先人’完颜承麟之墓,我小时候曾经跟随父辈去簸箕湾上坟。每年到上坟的时候,村里都要杀猪宰羊。到那里上坟的主要仪式是上贡品,上香、磕头、烧纸,大人们非常认真虔诚,然后把贡品吃掉,小孩子跟着跑七十多里路,就是为了烧完纸后吃一口肉解馋。还有一个传说,说是在簸箕湾‘老先人’的坟前长着一棵开白花的树,泾川别的地方没有那样的树,上坟的都要折一条小树枝回来交给会长,证明自己去过了。祭祖行走的路线是:西沟——东沟——县城——太平疙瘩关——三星村——岭背后——簸箕湾,那时没有汽车,一去三十多里,回来又三十多里,全凭走。”

从城西的完颜村到城东的簸箕湾往返70里,路途较远,祭祠不便。为方便祭祀,当时泾川县金源联谊会长完颜斌决定“迁坟”,这个提议得到了完颜村民的一致拥护,并于2003年12月,完颜氏后人将完颜承麟坟冢迁回完颜村东沟的芮王坪,继续世代为其守陵。需要提示的是,“迁坟”并不是真的迁坟,而是在完颜承麟的墓前包“一包土”,带回完颜村重修一座土冢并立碑,真坟还在簸箕湾。

清光绪三十三年(公元1907年)编写的《泾川乡土志》中有这样的记载:“完颜氏相传为大金后裔,承麟帝为元所灭,其后裔遂迁安定(历史上泾川的称谓),遂为泾川土著。”州志载:“完颜登甲、完颜登弟、完颜旺,俱由肆武起家,迄今生息蕃衍,殚力正业,历代相传,本州以武科著名者唯完颜氏称首。”上述记载,距今已有百余年,说明泾川完颜氏一直以来都把金末帝完颜承麟视为自己的先祖,世代相传成为族人之牢固传统,完颜承麟葬泾川,绝非空穴来风。

尽管现在还没有关于“完颜承麟葬泾川”的明确官史记载,也未有发掘“完颜承麟陵”的一手考古资料,但关伯阳先生引用辽金史学会老会长宋德金的观点,表述了此次考察专家组的共同态度,“凡是古往今来人们生活的一切遗迹统统当作史料看待。……文化方面的民俗、传说、观念、信仰……统统当作史料看待,这对文献不多的辽金史尤其重要!”

就史论史,齐心、洪仁怀、关伯阳三位金史专家表示,当年金国皇位若能及早传到德才兼备的完颜承麟手中,大金王朝或许还能延寿不少时日。自金章宗后,金国皇权先后掌控在卫绍王完颜永济、金宣宗完颜珣、金哀宗完颜守绪手中,这三人皆非中兴之主,执政优柔寡断,决策败招频出,令铁木真等塞外枭雄分外不屑,以致勾起了蒙古的觊觎之心,终酿大金亡国之祸。

辽沈晚报、聊沈客户端主任记者 张松