颜真卿“祭侄文”石刻拓本在辽宁

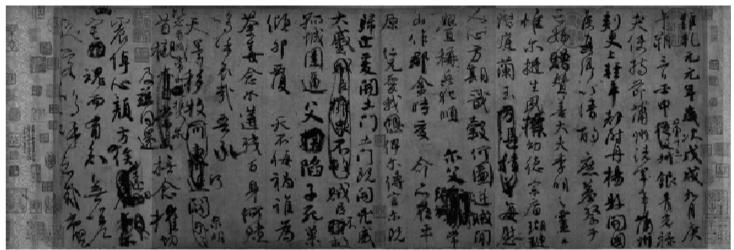

大连瓦房店博物馆珍藏的颜真卿《祭侄文》石刻拓本。 资料片

截至2019年2月8日,东京国立博物馆举办的“颜真卿:超越王羲之的名笔”的入场者超过了10万人,据报道,在存世不多的颜真卿真迹中,台北“故宫博物院”收藏的《祭侄文》此次是首次在日本公开展览。较之名声在外的台北“故宫博物院”、东京国立博物馆,大连瓦房店博物馆实在是太过平凡,但就在这座小博物馆内,居然藏有一块颜真卿“祭侄文”石刻拓本。拓本上的文字笔走龙蛇,气度非凡,用墨深浅不一,并时有涂抹修改痕迹,给观者的第一感觉是:文稿书写者运笔展墨时心潮澎湃,情思跌宕,落笔伊始便一发难收,实有心灵撞击之大痛激荡胸间……

被誉为可与王羲之《兰亭集序》媲美的“天下第二行书”——颜真卿《祭侄文》已流失台湾,镌刻该文的石碑亦无从寻觅,即便是该书法的拓片也难得一见,那么,小小的瓦房店博物馆何以拥有如此珍贵的颜真卿墨宝拓本,其背后的曲折故事又该从何说起呢?

颜真卿和血泪 书写“祭侄文”

讲述这块拓本的来历之前,首先要了解颜真卿《祭侄文》的历史背景与文物价值。

颜真卿的《祭侄文》,被后世誉为“在世颜书第一”。其创作背景是:“安史之乱”爆发时,唐王朝在河北的二十四郡纷纷瓦解,只有颜真卿为太守的平原郡(今山东陵县)与其堂兄颜杲(gǎo)卿为太守的常山郡(今河北正定县)得以固守,颜杲卿、颜真卿兄弟忠于皇室抗击叛乱,颜杲卿的三子颜季明还在两郡之间往来联络通风报信,乃忠义之士。

后来,颜杲卿智取军事要地土门,取得对安禄山叛军的重大胜利。虽然获胜,但毕竟敌我实力众寡悬殊,形势依然危恶,若援兵不到,到手的胜利早晚得而复失。为解燃眉之急,颜杲卿立即派长子颜泉明到长安献俘报捷,同时请求救兵。不料却被太原节度使王承业截留扣押,王承业私改奏章,据为己功,拥兵不救,常山郡终因粮尽矢绝,被叛军攻陷。颜杲卿被叛军押解至洛阳,英勇不屈,先被断一足,随后与其子颜季明被同时凌迟处死,颜氏一门死于刀斧之下者多达30余人!直到乾元元年(公元758年)五月,颜真卿回朝向唐肃宗哭诉事情原委,颜杲卿父子才得到表彰,颜杲卿才被朝廷追赠太子太保,谥“忠节”。

“安史之乱”被平定后,颜真卿派侄子颜泉明去河北寻访颜杲卿、颜季明父子的遗骨及流散家人,仅寻得颜杲卿的部分遗骨与颜季明头骨带回。颜真卿缅怀堂兄一门忠烈,“父陷子死,巢倾卵覆”,怀着“抚念摧切,震悼心颜”的悲愤心情,和着血泪写下了这篇祭文。可以想见,临文之时,国难家仇,一并拥上颜真卿的心头,这位令后世垂范的大书法家情难自禁、悲愤激越,不计字的工拙,纵笔浩放,一泻千里,墨色时枯时浓,笔法圆转遒劲,笔锋内含,力透纸外,千载之后,观其遗文,其思潮之起伏、意念之悲切、行文之跌宕依然令世人动容。

“祭侄文”是

举世难得的艺术瑰宝

后世对“颜真卿祭侄文稿”评价极高,《祭侄文》曾收入宋、明、清诸代从刻本中,历代效仿者不绝,褒赞不断。

颜真卿的《祭侄文》全文如下:维乾元元年,岁次戊戌,九月庚午朔,三日壬申,第十三叔银青光禄(大)夫、使持节蒲州诸军事、蒲州刺史、上轻车都尉、丹阳县开国侯真卿,以清酌庶羞,祭于亡侄、赠赞善大夫季明之灵。惟尔挺生,夙标幼德,宗庙瑚琏,庭阶兰玉,敏尉人心。方期戬谷,何图逆贼间衅,称兵犯顺。尔父竭诚,常山作郡;余时受命,亦在平原。仁兄爱我,俾尔传言;尔既归止,爰(yuán)开土门;土门既开,凶威大蹙。贼臣不救,孤城围逼。父陷子死,巢倾卵覆,天不悔祸,谁为荼毒?念尔遘(gòu,相遇、碰上)残,百身何赎!呜呼,哀哉!吾承天泽,移牧河关。泉明比者,再陷常山,携尔首榇(chèn棺材),及兹同还。抚念摧切,震悼心颜。方俟远日,卜尔幽宅;魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉!尚飨。

细读文稿不难发现,颜真卿开始叙述身世时,尚能控制心绪,字也比较规矩、圆浑,但写到“贼臣不救”时,悲痛之情瞬时涌荡胸间,字体打破了矜持的局面,字形、行距忽大忽小,时而滞重,若哽咽不前;时而纵放,如慷慨悲歌,错、漏的地方逐渐增多。写到“魂而有知,无嗟久客。呜呼哀哉,尚飨”几个字时,已经达到了无意于书而气贯天成的极高境界。感情的波澜起伏,随着笔锋自然流露出来,长期积累的高超书法艺术,在不经意之中挥洒而出。此文稿雄姿英发,没有一丝一毫的矫揉造作,虽有多处涂抹却气贯终始,具有惊心动魄的艺术感染力。

元代大书法家鲜于枢为《祭侄文》写跋语时赞叹说:“唐太师鲁公颜真卿《祭侄季明文稿》,天下行书第二(第一指王羲之《兰亭序》)。”连对颜体楷书持否定态度的宋代大书法家米芾也认为“颜鲁公行字可教。”米芾认为,颜真卿的《祭侄文》与颜真卿的另两件书法名篇《告伯父文稿》《争坐位稿》均用笔神妙,挺拔奔放,各具特色,实乃珠联璧合的“天下奇书”!

元代张晏在《祭侄文稿》的跋语中评曰:“告不如书简,书简不如起草。盖以告是官作,虽楷端终为绳约;书简出于一时之意兴,则颇能放纵矣;而起草又出于无心,是其手心两忘,真妙见于此也。”意思是说,写楷书时比较严肃,容易拘束,而写行书、草书则挥洒自如,最能展现作者卓越的书法艺术,颜真卿的《祭侄文稿》即为例证。

宋代苏轼不但学颜书,而且对颜书有极高的评价,对颜真卿的人品更是景仰不已,认为《祭侄文》书如其人,可视作颜真卿刚正义烈、高风亮节的化身。

在书法界,颜真卿的《祭侄文》与王羲之的《兰亭集序》始终是相提并论的。专家称,王羲之的《兰亭集序》洋溢着对兰亭山水之美、友人欢聚之乐的陶醉抒怀,因此行文流畅圆美、章法悠然、笔式精妙。而颜真卿的《祭侄文》则忠义满腔,悲愤异常,用笔之间情如潮涌,根本无暇顾及行文走笔的工拙,一气呵成,其英风烈气,倾见于笔端,文中大量的枯笔,更显得苍劲流畅,若滔滔江河一泻千里,观其字如睹其人,作者无意于佳,却写得神采飞扬,姿态横生,笔势雄奇,超凡入圣。王羲之的《兰亭集序》与颜真卿的《祭侄文》这两件书法名篇风格对峙,刚柔互补,实乃举世难得的艺术瑰宝,堪称为中国千年书法史中的并立双峰!

《祭侄文》石刻

被复州渔夫由海中捞出

颜真卿《祭侄文》旁铃有“赵氏子昴氏”“大雅”“鲜于”“枢”“鲜于枢伯几父”“鲜于”等印,此文稿曾由宋宣和内府、元张晏、鲜于枢、明吴廷、清徐乾学、王鸿绪、清内府等收藏,真迹现藏于台北故宫博物院。为使文稿得以广泛流传,后人出资将《祭侄文》刻在石碑上,加上一块历代名人跋文,共两块石刻,在书法界、文物界,二石刻堪称“宝石”。据原瓦房店博物馆馆长姜宝宪介绍,这两块石刻后来在瓦房店的复州被发现,石刻发现的经过,是由清末复州名士刘星黎记载下来的。

刘星黎字少序,复州炮台人,清末光绪年间秀才,终生未出仕,设馆授徒,为一方名士。刘星黎写有《祭侄稿石刻出海记》与《跋颜鲁公祭侄稿》两文,两文加在一起不到1500字,披露了这两件珍贵石刻现身辽东的渊源始末。

据刘星黎记载,颜真卿《祭侄文》是中原作品,刻录文稿的石碑也出自关外,“辽东人未得亲见此石”。道光十三年(公元1837年),在复州西海长兴岛莺窝,一艘商船遭遇风暴货物被风浪冲散,船主抚揖大呼曰:“诸物不足惜,麻袋中两宝石,摸得者当以五十金赠!”众人纷纷下海捞拾,竟不可得。清末,五十金几乎相当于一家道殷实的地主家的全部资产,船主置一船货物于不顾,竟单为两石刻开出五十金的价码,足见石刻之珍贵。

所谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”,船主高价求石求之不得,却被一渔夫随意下网,令石碑出海。刘星黎的记述是这样的:道光年间,渔人于邑西南紫驼峰下之老古岛网得二石:一长四尺余,即祭侄稿也;一长六尺余,则跋文也,高均尺余。遗憾的是,“渔人不识重宝,用砌猪溷(hùn,猪圈),故字迹颇多磨灭。”

石刻发现当年的六月,有位叫赵明道的富商来复州避暑,找工匠觅捣衣石。这位工匠建言说,他认识一位渔夫,家里有两块石头,不用打磨就可用,是现成的捣衣石,而且买来也不用花多少钱。赵明道亲自去看,感觉从海中捞出的这两块石头光泽不错,再一细看,发现石头上有字,赵明道识文断字,“详加辨识乃知为鲁公(颜真卿)书”,“遂以制钱二千文,购获之”。将石刻带回家后,赵明道误认为这石刻不过是赝品,不甚重视,随意搁置家中,但他购得奇石的消息已不胫而走,引起了越来越多人的关注兴趣。

这年秋天,进士出身的州官赵良楷闻讯前来拜访赵明道,欲观石刻。赵良楷精通书法篆刻,细加观瞧,大惊喜曰:“此确宝章录所载颜鲁公祭兄子季明文稿也!”叮嘱赵明道一定对这对石刻倍加珍爱,精细收藏,并征得赵明道同意,出钱一百五十缗将这对石刻购置于复州永丰寺,聘请工匠拓印若干篇,但石刻产权依然归赵明道所有。后来,赵明道家道中落,赵家兄弟将这对石刻平分,石刻再度流落民间,复州一位叫赵法之的官员“出钱五十金得其兄之文稿原刻一石,以东钱百二缗得其弟之诸名人跋语一石”。赵法之去任日,当过同治皇帝帝师的复州翰林徐赓(gēng)臣时任复州横山书院主讲,眼见这对珍贵石刻将被赵法之带走,就倡议复州官宦商贾出资留下石刻,未果。这对石刻后被复州知州王廷祯所得,并作为礼物敬献给当时的奉天府尹,再后来,这对石刻“自此遂辗转入于内府,不可复见矣。”

这对石刻在复州海面沉没并被发现前,就有传奇经历,据说曾被明朝大司马聂双江珍藏,“子孙传守百余年,数经水火皆莫能濡焚”。莫说刻录颜真卿《祭侄文》书法的石刻弥足珍贵,就连刻录众名家题跋的另一石刻也是稀世之宝,此石刻上有宋陈子徽,元陈伯敷、明罗洪先、文徵明、清邓元固、翁方纲诸名士题跋,在一块石刻上汇聚如此众多的书法名家的真迹,其文物价值与艺术价值之高不言自明,刘星黎用“吉光片羽”(古代神话传说中神兽的一小块毛皮,比喻残存的极其珍贵的文物,也作“吉光片裘”)一词形容这对石刻的价值连城。

那么,目前珍藏于瓦房店博物馆的颜真卿《祭侄文》书法拓本又是从何而来呢?据刘星黎记载,复州天后宫有一位名叫定志的老和尚,“通内典,嗜石情深,收藏拓本多年,秘不示人”,刘星黎与老僧定志私交甚笃,定志将自己珍藏的拓本转赠刘星黎。由这一脉络顺下来,瓦房店博物馆的颜真卿《祭侄文》书法拓本当来自刘星黎的私藏,刘星黎的拓本来自老僧定志的转赠,而定志的拓本很可能就是当年州官赵良楷在复州永丰寺拓印的珍本之一。

瓦房店博物馆所在位置,是当年瓦房店的创始人——老曲家大车店旧址。瓦房店博物馆虽无法与辽博、朝博等省内大中型博物馆相比,但其馆藏文物较有特色。姜宝宪说,当年复州有三宝:颜真卿《祭侄文》拓本、百蝶图、复州寿星木雕,瓦房店博物馆收藏了其中的两件。复州寿星木雕是用枣木雕刻的,依据木根的形状顺势雕出,技法之精可谓巧夺天工;百蝶图出自当年复州名家之手,绘出后,图中蝴蝶栩栩如生,观者靠近每有蝴蝶展翅欲飞之感,可惜,百蝶图已散失民间不知所终。

在颜真卿《祭侄文》墨宝原件于日本热展之际,重提瓦房店博物馆珍藏的《祭侄文》石刻拓本的悠悠往事,抚今追昔,令到访者别有一番岁月感慨在心头。 辽沈晚报、聊沈客户端主任记者 张松