拿到了知识流动的地图

李海卉

喜欢看“乔纳森读书”的直播,就是主播一个人、一杯水面对镜头单纯地讲书,讲他发现的值得评说的新书。主播慢条斯理地评说,话语却串如钩丝,钩织出江河万古,以及历史巨浪中的朵朵奇葩。有时是一周,有时是一个月,每次直播结束时才发现已近子夜了,这趣味盎然电闪雷鸣的几个小时是怎么过来的,讲的人听的人似乎都浑然不知。

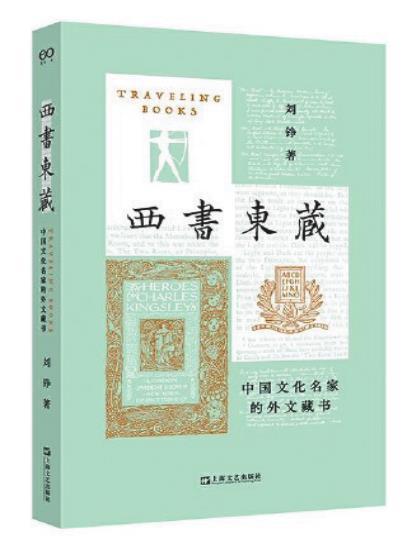

乔纳森就是刘铮,藏书万卷的书评人,最近他出了本书叫《西书东藏:中国文化名家的外文藏书》。书里记述中国现代37位著名学者、作家、文化人曾经读过、收藏过的外文书,书上基本上都有他们的签名、印鉴甚至写下的笔记。这37人里有梁漱溟、吴宓、徐志摩、钱钟书、乔冠华、梁宗岱、萧乾、赵萝蕤等人。这些人学贯中西、成就斐然,而且因为年代关系,他们读过的书往往背后都有令人神往或者感慨的故事。而这些书后来又都成为刘铮的收藏,这是他淘书二三十年的成果,他说他写这本书是因为“感到自己受惠于这些书,想要报答,不把这些故事讲出来,这些书便等于明珠暗投了。”

刘铮探究这些藏书的来龙去脉,收集传记资料,细心钩稽书背后的阅读故事,作知识的考掘,意在挖掘思想、观念、知识的脉络。从学术的角度来说,“这些书展开了一种书籍文化的拓扑结构、一份全球知识流动的地形图。”

“钱钟书习惯于在一段时间内集中读某一位作者的多种著作。此外,钱钟书读了内文森的《荒蛮岛民》,该书前言里开列了一些参考书,提到了好多德国、法国、捷克、西班牙作家写给他们本国人看的关于英国民族性的书,钱先生看过内文森的书后,会根据这份书目按图索骥,补读相关著作。”刘铮写道,“钱钟书深知,讨论民族品性的书往往只是一种艺术作品,表示出作者自己识见的深浅,知识的广狭,以及能不能自圆其说,对该民族的了解未必具有客观的准确性。”

徐志摩买过一本康拉德随笔集《人生与文学散论》(1921年),刘铮遍检《徐志摩全集》,共找到7篇涉及康拉德的文章。徐志摩对康拉德的小说非常熟悉、非常喜爱、非常佩服。徐志摩在英国时,“访康拉德、威尔斯、哈代、毕列茨;在这一连串的谒见中,他创造出一种中国前所未有的新文体,就是访问记。这种文字激情四溢,是因发现新事物而沸腾的一种内心兴奋。”

“书买来之后,有的认真读了,有的一点儿没碰,这恐怕是阅读的常态,赵萝蕤同样如此。”赵萝蕤藏有瓦莱里的《杂俎五集》,正文从第2页起即未裁,巴尔扎克《贝姨》也只裁到第33页。汪荣宝收藏卢梭《忏悔录》,很多书页书口未裁开。作家渡部升一曾说:“一个人常在没有明确动机的情况下,突然之间,想到要重读一下以前读过的书。这‘一瞬间’十分重要,突然想要重读,但此书却不在身边,这就令人很伤脑筋。”刘铮认为,这“一瞬间”就像饿了的人想吃东西一样,如果没有办法在短时间内找到吃的,欲望就会下降,再看到吃的也不会兴奋了。“有的书我买了10年了,到第11年才看,那你说我到第11年才去买行不行?当然不行,因为前10年,这本书就放在我脑里的某个角落,我需要的时候就能找到它。这就是买书的重要性。”

买书、读书有多好?刘铮曾如此总结:“读书有什么用?这里面没有任何功利的东西。假如你只看眼前的东西,你会觉得琐碎、会觉得迷茫。我读的书不算多,但是也有了不忧不惧的感觉。你通过书掌握了规律、看到社会现象,就不忧虑也不害怕了,有古人给你撑腰,这种精神力量很大的。”

谈到读书,爱尔兰作家、批判现实主义文学大师乔纳森·斯威夫特认为,一个人的精神发育史就是他的阅读史,一个民族的精神境界很大程度上取决于这个民族的阅读水平。这是往大说了,其实,对个人来说,还是喜欢,而且这是一个随年龄增长不会削弱却会进阶的爱好。