话剧《老酒馆》演绎大连好汉街传奇

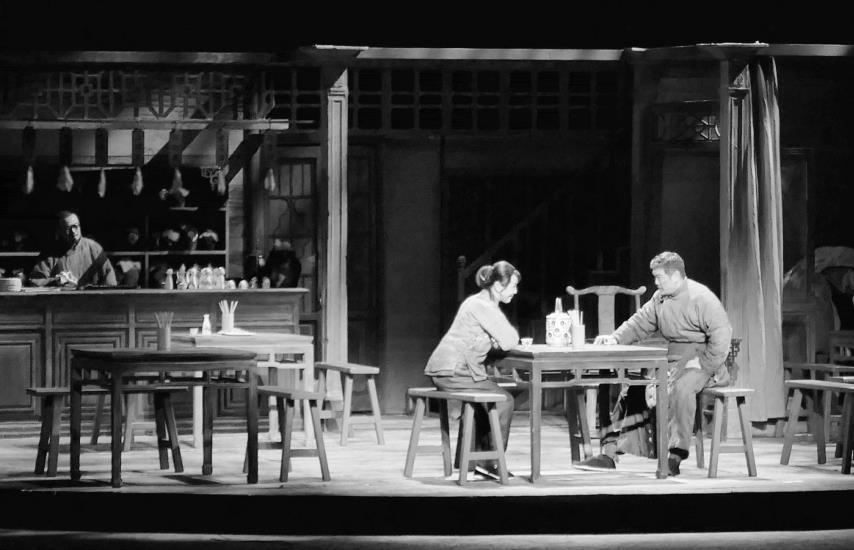

男女主人公的相识相知从对饮开始,话剧《老酒馆》中,酒是桥梁和媒介,为戏剧中人物行动的展开提供了铺垫,也成为了人物灵魂的映照。

本报记者 吴 丹 文并摄

一方舞台,浓缩人生百态;涓滴老酒,汇成历史巨澜。10月9日、10日晚,由大连话剧院创排的话剧《老酒馆》亮相辽宁大剧院,演绎了动荡时代下无数小人物的命运沉浮,舒展出大气恢宏的历史画卷。

话剧《老酒馆》根据著名编剧高满堂的同名电视剧改编,剧作家黄维若担纲编剧,集合国内一流创作资源,以话剧艺术之魅再现大连传奇往事。

小酒馆里交织家国大义

大幕拉开,苍凉的旋律将人们带回1945年的寂秋。舞台一隅,一个酒架孤零零地立着,老年的陈怀海边念叨着一个个故去亲友的名字,边擦拭着大大小小的酒坛。

灯光一变,照亮“老酒馆”的招牌,电影般的叙事场景让时光闪回到1931年底,定格于大连好汉街上的山东老酒馆。《老酒馆》通过1931年至1945年抗战期间老酒馆掌柜陈怀海谋生计、释大义的故事,展现了关东地区波澜壮阔的抗日斗争史和民族精神史。闯关东的陈怀海在沦为殖民地的大连好汉街开酒馆。嫉恶如仇的陈怀海由此结识了宁为玉碎不为瓦全的说书人方先生,劝说了东北军官马旅长重回抗日战场……中共地下党员谷三妹来到老酒馆,把这里变成了党的地下交通站。在谷三妹影响下,陈怀海自发投身于党领导下的抗日救亡运动,他的女儿小棉袄也因此壮烈牺牲。

该剧以小酒馆反映大时代、用小事件承载大历史、借小人物展现大情怀,既塑造了大连热土上可歌可泣的中华儿女形象,颂扬了厚植于中国人民心中的家国情怀,又以充满悲壮豪迈且不失细腻幽默的艺术表达,表现与再现相结合的舞台呈现,展现了豪放、包容、豁达的地域文化与精神气象。

满架酒坛串起历史巨澜

对角色的理解有多深,表演就能引发多大的共鸣。话剧《老酒馆》的演员们深谙此意。演员李铎饰演的陈怀海是贯穿全剧的重要人物,作为闯关东的好汉形象代表,其身上体现了不同的特质,既有仁义、热血、爱国的一面,又有柔情、细腻、宽厚的一面。塑造该角色,他也遇到很多挑战,比如为配合剧情,两个半小时的演出中要换装15次,对保持整体贯穿的情绪造成一定影响。为了演绎出有鲜明质感的男一号,他反复揣摩人物特点,通过与其他角色的接触、互动,展现出陈怀海身上的多面性。“在这部剧里演得很过瘾,但是也很煎熬,对我是一个历练。”李铎坦言。

饰演谷三妹的江佳奇平时走起路来就带着风风火火的劲儿,和剧中泼辣、能干、飒爽的人物非常贴合。身为地下党员的谷三妹是梨园行出身的刀马旦,要完成好这一角色,江佳奇除了按照情节走向去塑造人物,还要考虑如何表现戏曲演员的做派。“把戏曲范儿和地下党员、酒馆帮工、陈怀海恋人等多重身份糅合在一起,于我而言是个挑战。”江佳奇说。

众所周知,高满堂的同名作品拍过电视剧,在全国热播。如何用话剧艺术特质来呈现充满戏剧张力的《老酒馆》,酿出同样绵密醇香、令人回味的老酒,主创团队运用了巧思。“话剧有自己的创作规律,要在两个多小时里演绎一部长篇小说和46集电视剧的内容是有困难的。编剧黄维若提取了作品里的精华,即富有个性的人物、具有戏剧张力的情节。”导演廖向红介绍。

话剧《老酒馆》运用了独特的角度和结构方式,按照陈怀海的意识流动来闪回过往的主要人物和情节,使舞台时空里的“老酒馆”更为凝练集中。话剧中出现的20多个人物是编剧精选出来的,像人物速写一样依次登场,演绎各自的人生。

精巧转台转出百态人生

主创团队遇到的最大难题是如何把剧本里近30个片段和瞬间顺畅连缀起来。最终,舞美设计运用了转台装置,把老酒馆切割成酒馆内外的不同空间,置于转台之上,沿着陈怀海思绪的流动,在舞台上转动,转出时间流逝,转出百态人生,转出不同的戏剧场面和情节故事。这也成了该剧的一大亮点。

该剧充满了动人的情节,塑造了一大批深刻、独特、鲜明的人物形象,生发出绵延悠长的英雄谱系链条。小棉袄就义前与父亲痛饮一场,告诉父亲:“您在酒架上也给我存一坛酒,想我时就喝一口!那酒要不浓不烈,润开舌头慢往下走,那酒就叫小棉袄!”当枪响过后,天光一片血红,陈怀海高呼:“我这闺女是迎着风来、带着雨走,浑身是响儿。棉袄啊,爹从今儿个起,不掉一滴泪!”

粗犷而悲凉的主题曲在尾声再度响起:“走千里啊不回头,好汉不恋热炕头;走万里啊不回头,走到关东白了头。”人物跌宕起伏的命运,和着荡气回肠的音乐直击人心。两场精彩的演出给观众带来强烈震撼和深切共鸣。曾20次上高原的全国模范退役军人贾成武在观剧后表示:“《老酒馆》带给我的冲击不仅是视觉上的,也有音乐和美学上的。它呈现了一群有血有肉、敢爱敢恨、重情义、有担当的平民抗战英雄形象,引发了我对家国情怀、生命意义的更多感悟,使我更加珍惜现在和平幸福的生活,也更加坚定了强国强军的信念。”沈阳市沈河区慧丰环卫一所所长王喆说:“作为一名80后,对抗战的历史记忆多来自书本和电视剧,而这部话剧带我直面历史,舞台上的人物深深打动了我。我要更好地为建设富强国家贡献力量。”