桂轮开子夜 萤火照空时

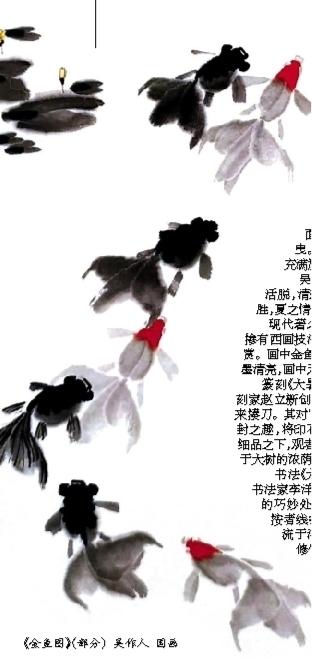

《金鱼图》(部分) 吴作人 国画

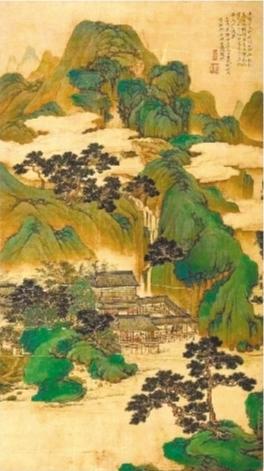

《凉亭消夏图》 仇英(明) 青绿山水 制图 隋文锋

《大暑》 赵立新 篆刻

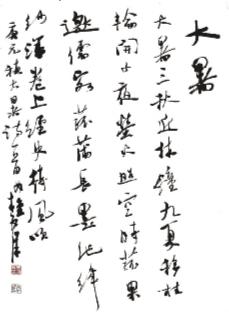

《大暑》 李洋 书法

《水墨江南》 吴冠中 国画

《荷塘》 齐白石 国画

本报记者 凌 鹤

提 要

《月令七十二候集解》中这样解释大暑节气:“暑,热也,就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹大也。”“斯时天气甚烈于小暑,故名曰大暑。”大暑是喜热作物生长速度最快的时期,也是天气多变的时期。我国许多习俗都围绕防暑降温展开。表现在艺术作品上,涌现了许多清凉、爽利的佳作。

“三候”展现自然奇观

大暑是夏季最后一个节气,正值“三伏天”里的中伏,是一年中阳光最强、最炎热的节气。酷热的天气会产生许多自然现象,古人分为三候:一候腐草为萤;二候土润溽暑;三候大雨时行。

一候腐草为萤。萤火虫产卵于枯草上,大暑时节,萤火虫卵化而出,所以古人认为萤火虫是腐草变成的。萤火虫又名“烛宵”“耀夜”,是大暑迎接立秋的诗意之虫,“轻罗小扇扑流萤”,萤火虫在静夜里穿梭时,其实凉爽的秋已经不远了。

二候土润溽暑。大暑时节,湿热交蒸到达顶点,土壤高温潮湿,是一年之最。

三候大雨时行。《逸周书》曰:“土润溽暑。又五日,大雨时行”,又曰:“大雨不时行,国无恩泽”。大暑时节的特点是雨热同季,高温湿热的天气随时都会下雨,很适宜水稻等喜水作物的生长。

大暑习俗围绕“伏”字做文章

民俗学家介绍,大暑习俗核心是一个“伏”字。如晒伏姜。伏姜源自中国山西、河南等地。三伏天时,人们会把生姜切片或者榨汁后加入红糖,装入容器中盖上纱布,于太阳下晾晒,充分融合后食用,具有保健功效,对老寒胃、伤风咳嗽等有奇效。如今,此习俗在全国很多地区仍盛行。

饮伏茶。伏茶,顾名思义,是三伏天喝的茶,茶水由金银花、夏枯草、甘草等十多味中草药煮成,有清凉解暑的作用。无论古时还是当下,南方地区的每家每户都有饮伏茶的习惯,北方地区也有越来越多的人参与其中。

烧伏香。大暑节气,抗旱、排涝、防台风,田间管理任务很重,因此百姓烧香祈福风调雨顺,五谷丰登;还有一种说法是中医的灸,在伏天里用药香熏烤特定的穴位,以治疗多种顽固的疾病。

喝暑羊。福建莆田、华北地区在大暑日有喝暑羊(即羊肉汤)的风俗。经过紧张的夏收劳动,人们应该好好休息一下了。于是,全家聚在一起,每人吃一个香喷喷的新麦馍馍,喝一碗味道鲜美的羊肉汤。

吃仙草。广东很多地方在大暑时节有“吃仙草”的风俗。仙草是草本植物,药食两用。由于其神奇的消暑功效,被誉为“仙草”,茎叶晒干后可以做成叫“烧仙草”的食品,广东一带叫凉粉,是一种消暑的甜品。

有专家提醒,夏天多暑多湿,养生要注重避暑祛湿,多食苦味食物,保持心情平静舒畅。

节气书画创作充满诗意

《凉亭消夏图》是明代大画家仇英流传后世的青绿山水之作,描绘了酷暑之日,于山中纳凉的景象。文徵明在画上题写点睛之语:“几多尘俗梦,到此一悠然”。画中赭石、太白、石青、石绿的赋色简淡典雅,一派高古格调。他的画是周身熟识的山水,清雅的文人、勤劳的农夫、调皮的儿童、谈笑的妇人。那些细致入微的生活场景,单纯而不单调、平淡而不平凡,既遵循法度又适时迸发。就连董其昌这样严苛的评论家,也称赞仇英的青绿山水画精工又雅气,五百年才出一个。

著名画家齐白石注重对笔墨的玩味,既含蓄,又有深度,善于化平凡为神奇。扇面《荷塘》中,花苞与绽放的莲花并置画面,与硕大的荷叶交织,在清风中摇曳。一只蝉似在鸣叫。全画笔墨灵动,充满旋律感,观之暑气随之一扫而光。

吴冠中的“水墨江南”系列,色墨简约活脱,清新的树石庭榭、水波游鱼,引人入胜,夏之情境如梦如幻。

现代著名画家吴作人77岁所作《金鱼图》,掺有西画技法,但却能化而为笔墨服务,雅俗共赏。画中金鱼笔墨简练概括,生动有趣。鱼尾用墨清亮,画中无水,更能感受到水的清澈。

篆刻《大暑》,由数次入展全国篆刻大展的篆刻家赵立新创作。其取巴林冻石,在大雨过后兴来揍刀。其对“大暑”二字,了然于胸,取法汉代泥封之趣,将印石涂墨,然后大胆冲刀,一气呵成。细品之下,观者能感受到酷暑里的爽利,仿似置身于大树的浓荫中,诗意又惬意。

书法《大暑》,由多次荣获国展兰亭殊荣的书法家李洋创作。此作在书写中注重提与按的巧妙处理。提与按本是一对矛盾体,善按者线条厚拙少灵动,善提者线条清灵易流于浮华。观此篇书风平铺直叙,不做修饰。用笔承董其昌“作字须提得笔起”之说,力求在提中按,在按中提。结字摇曳生姿,线条清爽俊雅,与所书唐元稹的诗歌诗意相合、文意相通,带来阵阵清凉、丝丝爽意。

微论

每个时节都是最好的安排

凌 鹤

天地有大美而不言,每一个时节其实都是最好的安排。这最好的安排,要去很好地认知、感悟、理解,让节气适时之美映照生活与心灵。

感悟生命的境界。著名哲学家冯友兰认为,人生的最高境界为天地境界。节气、七十二候是天地境界的基础。动物、植物应时而生、应时而长,并召唤着人们感应自然、回应自然,参与到天地之中。四时护佑万物,天与地、阴阳与五行、天地与人生、客观世界与社会历史成为统一的整体。这时再去理解自然与节气,便会懂得彼此拥有、彼此相融的快意。最好的安排,即是一种人对自然认可的欢欣。

体味生命的现场感。记得一位文学家说过,当代社会的功利性驱使人们追逐的都是一个个明确的目标,从而忽略、淡漠了体味自然与生命的每一个现场感受,全身心盯着最终的结果。比如,有人学习只是为了考个好成绩。感受书香、增长学识、涵养心灵、提升审美,这其中的每一个时刻、每一个过程都各美其美,何必只在意结果?时节更是如此,春花、夏雨、秋月、冬雪,大自然的丰富与生动呈现在每一个节气、每一个物候的进行时中,同频共振,才能感同身受中华文化天人合一、美美与共的独特魅力。二十四节气、七十二候,不仅是古人看到的宇宙万物,也是今人认同的生命哲学。节气转换是自然规律,不以人的意志为转移,但人的心境不同、品位不同,对每一个节气、每一个物候的感知也完全不同,所以节气更具人文性、文化性。跟随四季的脚步,进入生命的每一个现场,活在返璞归真里:一叶、一花、一草,一缕风、一阵雨、一丝阳光,春的播种、夏的耕耘、秋的收获,每一个时刻都有着生命的诗意,你在,就会共鸣,就会沉浸。

找到酷暑中的“自在”。既然每个时节都是最好的安排,有人不禁要问,三伏天闷热难耐,何为最好?那就要看如何看待世界。大暑时节艳阳高照、雨水充沛,带来丰收的盛景。阳光雨露滋润万物,从不抱怨,始终如一地奉献。当骄阳炙烤时,你是否想过骄阳的无私;当大雨降临时,你是否了解“伏里多雨,囤里多米;伏天雨丰,粮丰棉丰;伏不受旱,一亩增一担”?在这炎热时节,滴雨似黄金。大暑,是热烈的自然,更带来“东边日出西边雨”的奇观,卧闻蝉鸣、听取蛙声一片的情趣。最热的时节,凉气、阴气已经开始默默上升,秋意不远了,阴阳总是平衡。二十四节气让中华哲学避免了非黑即白、非白即黑的简单思维,学会在阳中找阴、阴中找阳的辩证中和。

“每个时节都是最好的安排”,这句话包含着人生的几重境界、多种哲理,包含着对当下的启迪——一双时时发现美的眼睛,一颗不激不厉、恬静安然的心。

大暑

是夏天的最后一个节气,每年的七月二十三日左右。大暑节气正值“三伏”,是我国一年中日照最多、气温最高的时期。