我省画家抓住鲜活的地域元素描绘生活故事

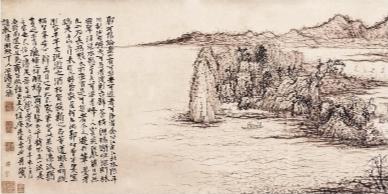

《搜尽奇峰打草稿》卷后语

《搜尽奇峰打草稿》(局部) 国画 石涛 清代

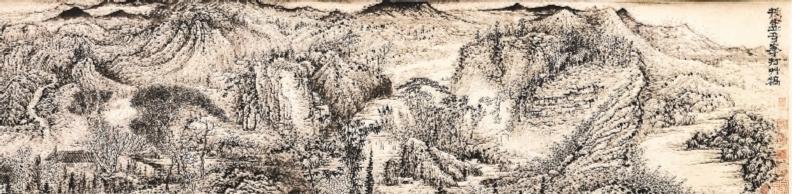

《大山正月》 国画 张策

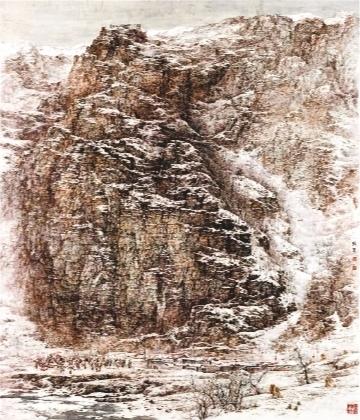

《光阴的故事》 国画 黄洪涛

本报记者 凌 鹤

核心提示

我省画家在国画创作中,擅于融入地域元素,将具有鲜明特征的黑土地和都市生活以独特的艺术视角进行提炼,用画笔讲述眼中的山水与心中的图景在时代发展中相统一,讲述文明进步带来的心灵宁静与精神愉悦。本期为读者解读曾经荣获“全国美展银奖”的两幅国画精品,从中领会画家笔下的生活,领会艺术传承与创新的关系,提升审美鉴赏力。

《光阴的故事》 如叙事诗般表达从容的生活态度

中国画《光阴的故事》描绘的是鞍山街头一景:有轨电车、邮筒、站牌、落满雪的杨树和叽叽喳喳的麻雀,这是人们最熟悉不过的生活元素,它们有的成为鞍山的历史,有的不仅是历史,还是现在与未来的生活组成。在流动的光阴中,画家黄洪涛以敏锐的艺术视角,深刻挖掘心底对所生、所长的城市的依恋、挚爱与思考,表达在经济社会快速发展的时代洪流中,人们寻觅到了一份珍贵的从容与平静。

在创作前,黄洪涛始终把目光聚焦在大工业的雄壮与苍茫上。随着思想与情感的沉淀,他慢慢发现,重工业城市里还有一种很重要的平静温和的情感没有去表达。生活不可能每日都轰轰烈烈,更多的是一个个平凡又普通的日子,所以在创作《光阴的故事》时,画家突出这种“平凡”的画面质感,所选取的景物,让任何一个东北人的第一反应都是见过这个画面,好像就在自家楼下或举目可见的地方,这种似曾相识的熟悉感打动内心。

画面在艺术表现上,主调为灰色调。飘雪的天空以淡墨绘就,雪花在起舞,电车玻璃上的雪在融化。路边的人行道上别具匠心地设置了一些脚印,令人遐想:赶路的人已经回家,他(她)可能正看着窗外大雪纷飞,也可能正和家人讨论着天气,或坐在火炉边,吃上一顿热腾腾的饭菜。光阴的流动、生活的律动,生动地呈现于画面,平凡的生活元素因为不平凡的艺术构成而呈现童话般的诗意和故事性。画面背景部分的红色房屋使画面色调活脱起来,充满生机。房顶用白色落雪分割画面,从而形成一种包围式的构图,带给观众安全、温馨的审美感受。

作品以平静、内敛的力量展现绘画艺术讲述生活的非凡能力,于2014年荣获“第十二届全国美展银奖”。

《大山正月》以传统笔意描绘山水人生

中国画《大山正月》在当年的全国美展中引起较多关注。这份关注来自绘画表现手法的传承创新,既有汉唐以来雄浑正大的文化气象,又有宋以来表现艺术精神的写意传统。《大山正月》描绘东北的山,没有表现个人的小情小趣,而是沿袭北宋高山大川的意境,富有“大我”意识。

为了构思这幅作品,画家张策曾多次深入丹东和本溪的大山里采风。乍看之下,作品上仿佛只有一座巍然高耸的大山,细观则会看到画面的底部,在大山脚下,一排平房前的宽阔场地上,人群正在翩翩起舞、欢庆节日。画面庄严而热烈,带有故事性的构图使人不由自主地想要走进舞动的人群中,感受他们的欢乐,倾听他们的故事。有观众评价:“《大山正月》的山,是当今的山,是中国的山。”这句话道出了绘画在传统中出新的艺术感染力。今天的山水、今天的美好生活图景,以沉厚、圆润、不失灵动的中国画笔墨语言表达,内含着千年传承的温度与厚度。

以工笔画讲故事,并呈现写意精神,这是一种可贵的突破。2014年,该作品荣获“第十二届全国美展银奖”。

经典鉴读

清代名画《搜尽奇峰打草稿》

师法自然 开创历史

本报记者 凌 鹤

清代书画大家石涛是中国绘画史上十分重要的人物,他既是绘画实践的探索者、创新者,又是艺术理论家。《搜尽奇峰打草稿》作于1691年(康熙三十年),是其传世名作,纵43厘米、横287厘米,藏于北京故宫博物院。

《搜尽奇峰打草稿》构图新奇,笔墨雄健纵恣,淋漓酣畅。鲁迅美术学院教授张晖认为,此画一反当时仿古之风,主张绘画创作应向大自然索取灵感,而不仅在古人那里寻章摘句,更反对闭门造车。石涛在他的著名画论《画语录》中强调:“一画之法,乃自我立”“夫画者,从于心者也”,主张绘画面向自然,反映内心思想。这种提法在当时画坛具有开创性意义,对此后中国画的发展产生了极为深远的影响。

张晖解析道,画中展现了石壁险峰,奇峦怪石,古木飞瀑,山中小道崎岖险峻,曲尽其态。全画笔墨纵横飞舞,繁皴密点,气势磅礴,画中特别突出的是满山上下点满苔点,且以浓点、枯点为主,满纸皆是。仔细观察后会发现,在密不通风的淋漓笔墨中,依然有如书法艺术中所讲求的疏能走马的空间,体现画家的艺术匠心与高超的笔墨运用。整幅画面显得苍莽凝重,深得元人意趣,使人耳目一新。尽管石涛在卷后自谓“不立一法,是吾宗也”,但他并不排斥传统,而是在娴熟驾驭传统的基础上直抒胸臆。他强调的是“我”和技法及艺术规律的主次关系,任何技法都是为我所用的手段,而不应该泥古不化,为法所困,“无法而法,乃为至法”并不是说完全脱离传统技法,正相反,想要达到“无法而法”的境界,前提是对传统的深刻理解和感悟。

评论界认为,石涛在绘画史上极具影响,他生活在画坛被摹古画派笼罩、画家的创新活力渐遭销蚀的年代,他卓然独立,通过笔墨画出一片新天地,作品具有一种豪放的气势。皴法也变自真山,能因山而异,千变万化。石涛众多的题画诗跋如其纵横恣肆的绘画风格一样酣畅痛快,使人强烈地感受到冲破传统窠臼、直抒己见的胸襟和胆识。他提倡“借古以开今”,强调革新思想,主张“搜尽奇峰打草稿”,踏遍名山大川,对自然山川进行长期深入的观察和研究,积累创作素材,培养审美感情,变自然丘壑为胸中丘壑。《搜尽奇峰打草稿》中有“物”对“我”的精神激发,对“我”的心灵触动。他的主张和实践启示画家重新面向生活,师法自然,为开创新的历史奠定了基础。

艺术微论

丹青难写是精神

凌 鹤

自王安石《读史》中有句名言:“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神。”意思是说,艺术创作形式尚容易表现,本质精神却不易传达。对于绘画艺术来说,画家的思想光华才是作品内在的闪光点。

绘画艺术不能远离传统。若要表现事物本质精神,掌握技法以及技法如何运用是基础。技法来源于传统,技法的表现来源于传统的积淀与突破。如果远离传统,丹青表现就会成为无源之水、无本之木。面对当代艺术,观者迷惑较多、争议较大,原因就是当代艺术的表现形式夸张、变形,主题不鲜明。这份夸张与变形寻不到艺术规律的演变、文脉相传的脉络,刻意标新难以产生心灵共鸣。相反,那些笔墨传承清晰、厚重,艺术表达思想生动、可感可悟的作品广受欢迎,像齐白石的花鸟鱼虫、潘天寿的山水动物、傅抱石的山川秀水,雅俗共赏,他们的丹青有传统笔墨的继承,更有个人的匠心独运,可谓“笔墨精神千古不变,章法面目时时翻新”。他们描绘的是生活中真实存在的自然生灵、人间万象,表达的是人与自然相谐相生、生命价值与意义如何体现的思想。他们的笔墨出入于传统和当代之间,在持守和突破中巧妙平衡、有机统一。经典诠释的正是“丹青写精神”的气格。

气韵与意境缘自学养积淀。中国画首推气韵生动,展现审美意境。气韵与意境是抽象的,必然要转化为一笔一线、一墨一彩,“线条是风骨、色墨是精神”。怎么运用、摆布、取舍丹青,体现着画家的审美能力、文化修养,甚至人格水准。雅或是媚,清或是浊,明或是沌,全看学识修养。纸上功夫要靠纸下的终生锤炼。懂音乐、懂诗歌、懂历史、懂哲学,这些相辅相成、环环相扣的文化艺术,都是养成绘画品格和精神的必要载体。真善美的品性与追求也是绘画格调的重要组成。有了如此丰富多元的累积,在创作中才会自由驾驭、人画一体。疏密浓淡间、勾勒赋彩中,气韵破纸而出,意境自然生成。

品格与艺术同辉才能流传千古。艺术需与人格相契,我们可以从历史故事中得到鲜活的例证。宋代创造了举世无双的灿烂文化,书画创作更是达到历史顶峰,名家辈出。后世评价“宋四家”米芾、苏轼、黄庭坚、蔡襄的书法堪称典范,但宋四家中的“蔡”,原是指蔡京,而非蔡襄。蔡京书法技艺卓越,但却是个大奸臣,德不配位。蔡襄则德才兼备,书法更具正大气象与端丽格调,所以人们就将美名赋予了蔡襄。

到自然中去映照人文,山水精神呼之欲出。写生是深入生活的必要途径,可以捕捉最鲜活的自然感受,观察最真实的风物人情。写是会意字,寓鸟在笼中,出之而后快,写,又具有抒情性。生是生命生长之意,关涉一切有关生命的感受、感悟。因此,写生是造景自然、更是映射心灵。山水画强调重写生、反对画照片,旨在表现山水逸趣的精神,让观者身临其境,感同身受,共鸣热爱自然、热爱生命、热爱生活的思想情感。

丹青难写是精神,精神赋予中国画博大精深的内涵,也赋予重新审视、继承传统的当代共识。