把雷锋精神画在更广阔的大地上

2019 新闻回顾 刊发时间 2019年4月4日6版 作者 贾知梅 报道摘录 2019年3月29日,记者走进鲁迅美术学院,以辽宁英模文化为主题,与师生进行了深入交流。当天,同学们即兴作画,用手中的画笔勾勒出自己心目中的英模形象。黄群、罗阳、曲建武、姜妍……一个个英模人物的形象跃然纸上。美术史论系研究生韩成惠绘画作品的名称为《红色基因 代代相传》,她画的是她的老师陆国斌。

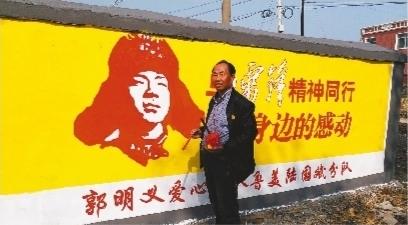

陆国斌把雷锋精神画进乡村。受访者提供

陆国斌在画室教白思洋绘画技巧。 本报记者 杨靖岫 摄

本报记者 贾知梅

时隔3年,还是那件军绿色工装,还是那顶印有“为人民服务”字样的军绿色帽子,还是那辆开了很多年的二手微型面包车……2月10日,再见鲁迅美术学院教授陆国斌,朴实如昨。

2019年3月29日,记者走进鲁迅美术学院第一次采访陆国斌时,他刚刚荣获由中宣部授予的第五批全国岗位学雷锋标兵荣誉称号。今年61岁的他,被鲁迅美术学院延聘,仍然坚守在教学岗位上。

陆国斌从6岁开始认识雷锋学习雷锋,他画的第一张画就是雷锋肖像;凭着不懈的努力、坚韧不拔的意志历经5次高考,他从偏僻的小山村考入鲁迅美术学院;留校后他始终勤俭节约,36年来却在学生身上花费百万余元,资助300多名家庭有困难的学生完成学业;他带着学生一起助力美丽乡村建设,在60多个乡镇、10万余平方米的墙画上留下“雷锋与我同行”的印记……

陆国斌说:“雷锋是我们共同的名字。”

画室:学生的温暖依靠

沈阳市浑南区桃仙大街98号,陆国斌的画室就设在这里。2月10日下午3点,记者来到画室时,陆国斌正在从义县老家赶回沈阳的路上。头一天他带着外省美术院校的负责人去了老家义县考察写生基地,顺便连夜看望了他在当地资助的几个老人和孩子。

画室是一幢二层的住宅,两间卧室被布置成与大学宿舍一样的上下铺,寒假回不了家的学生,就免费吃住在这里。二楼客厅东西两面墙上挂满了学生的绘画作品,四五个学生正在讨论绘画的技法。

20年多来,这个画室陆续收留百余个家庭有困难的学生。对于建立这个画室的原因,陆国斌说,因为自己从小求学路的坎坷,所以特别能理解这些家庭孩子学习过程中的不容易,尤其是学艺术类专业,那就更难了,“希望这个画室能成为这些孩子最温暖的依靠,让他们有更好的条件学习。”

陆国斌出生于1961年,从懂事时起就随父母下乡到义县九道岭子镇。“为什么我对雷锋有着很深的情感,因为从很小的时候我母亲就常常把我搂在怀里给我读有关雷锋的书、讲英雄故事,她还教育我一定要像雷锋一样先人后己。母亲也是这样做的,那时候家里生活很艰难,但是我母亲不仅咬牙坚持了过来,还常常接济身边生活困难的人。”母亲的教育在陆国斌幼小的记忆中打下了深深的烙印。陆国斌喜欢画画,6岁时,他照着书上雷锋的样子画了第一幅人物肖像,贴在窗户上,“那时每天看着自己画的雷锋,特别崇拜。点点滴滴的雷锋精神,也感染着我,对我之后的学习、工作起到了鞭策的作用。”陆国斌回忆道。

陆国斌学习认真,酷爱画画的他无论在哪儿看到英雄人物的图像就马上画下来,没有画纸就用宣传单的背面,雷锋故事情节也画了整整一本。1975年,在一位老师的指引下,陆国斌到义县文化馆美术组学画画。“县里各部门需要画画的,我都会去帮忙,还免费给各乡村画板报、宣传画,现在家乡的一些粮仓还留着我当年写的宣传语。”恢复高考后,陆国斌立志考鲁迅美术学院,他曾骑着自行车到100多公里外的兴城找老师学画画。足足5年时间,多次落榜,直到1983年,陆国斌终于考入鲁迅美术学院,当时他也是全县唯一考上大学的学生。“考了两三年我再次到鲁美报考的时候,有人劝我说,‘孩子你别来了,农村孩子这么困难,这不是你考的。’后来我经常跟学生们讲这段经历,我说我特别感激当时刺激我的这位老师,听了那些话后我更立志一定要考上,别人能办到的事,我一定也要办到,当时如果考别的大学会简单很多,但是我就不放弃。”

考上鲁迅美术学院后的第一个周末,陆国斌就赶往抚顺雷锋纪念馆参观,“非常激动,我觉得我真正见到了雷锋。”

校园:告诉学生永不服输

从鲁迅美术学院毕业留校后的陆国斌仍未放弃学习,之后又多次到中央美术学院、清华美术学院进修。作为鲁迅美术学院美术史论专业教师,陆国斌在课堂上加强传统文化和雷锋精神宣传教育,带领学生参加学雷锋活动,成立雷锋班。周末他常常放弃休息,义务为学生上课。陆国斌教授的艺用人体解剖学基础教学是全校许多专业都上的共同课,一二百人的大课堂,因为被安排在早上的第一节,他担心学生来不及吃早饭饿肚子,每次上课都提前准备好一篮子面包和热水。20年来,这一做法成了一种传统,学生也因此称呼他为“面包老师”“雷锋老师”。

2月10日,在画室内等待陆国斌的过程中,记者打通了韩成惠的电话,博士毕业后她在朝阳从事美术教育工作。“陆老师资助了我读本科、硕士、博士的学习费用,陆老师在我心中就是父亲的角色,他希望我能通过知识改变命运,更希望我能帮助更多的人,还希望我能接过他手里的接力棒,将专业和爱心继续传递下去。”

韩成惠的家在内蒙古,家庭条件较差,是村里唯一学艺术的学生,更是家里唯一的大学生。她的性格里也有着不服输的劲儿,高考考了三年,“我是在复课第三年认识的陆老师,当时听老师给我们讲他的求学经历和家庭背景,太苦太拼了,我从不崇拜明星,但在陆老师身上我学到了什么是进取精神。”韩成惠说,陆老师十分关照外地的学生,每当放假,陆老师会把回不了家的同学召集到一起,在一起团圆。

受到陆国斌感染,他资助过的学生都十分节俭,他们创建了“陆国斌爱心团队”,现在全国有7000多人加入了这个团队,“团队的成员都是雷锋精神的火种,只要有火种就有希望,我们同陆老师一起资助学生、赡养老人、参与公益活动等,曾经是陆老师一个人在奋斗,现在、将来我们这些火种都会开花结果,我们的爱心会辐射更大的范围。”韩成惠说。

乡村:开拓学雷锋新阵地

2月10日下午4点,陆国斌赶回了画室。与他一起回来的,还有一个15岁的女孩,叫白思洋。白思洋称陆国斌为“姥爷”,但是他们之间没有丝毫血缘关系。他们的相识缘于助力美丽乡村建设的爱心活动。

“相比于把画挂在美术馆,我更喜欢把画画进乡村,画给农民,画在祖国大地。”陆国斌说,用画笔传承雷锋精神,弘扬正能量,对他来说是最有意义的事情。从2014年开始,陆国斌带领学生和志愿者开着他那辆二手微型面包车,辗转数万公里,不怕风吹、日晒、雨淋,为60多个乡镇义务绘制文化墙10万平方米,不收一分钱报酬。“每当画完墙画大家总是要我在墙上留下名字,我会告诉他们,雷锋是我们共同的名字,‘雷锋与我同行’的字样会写在每幅墙画上。”陆国斌说。

2017年,陆国斌带领爱心团队到白思洋家所在的义县张家堡镇宝林村,在画墙画的过程中,在旁边看他们画画入了迷的白思洋引起了韩成惠和陆国斌的注意。在了解到白思洋的家庭坎坷之后,陆国斌开始资助与爷爷奶奶一起生活的白思洋,不仅帮她家翻新了房子,每年寒暑假还带她到工作室学画画。韩成惠说:“白思洋就是我未来的接班人,我会像陆老师培养我一样,去培养她,将来她也可以帮助更多人。”

全国岗位学雷锋标兵、辽宁省道德模范、辽宁五一劳动奖章获得者、辽宁省高校系统优秀共产党员、沈阳市高校师德标兵……数十年来,陆国斌获得了很多的荣誉称号。现在,已经过了退休年龄的他还工作在教学岗位上,继续带研究生,“我只要能干得动,就会一直干下去。”陆国斌说。