工作辛苦不算啥,群众满意比天大

2021 新闻回顾 刊发时间 2021年3月5日8版 作者 徐铁英 报道摘录 3月2日8时20分,第一个报修电话响了——“家里暖气跑水了,麻烦你们快来一趟。”……直到21时40分,沈阳市沈河区房产“110”主任夏云龙带着一个班组还在单位值班。对夏云龙来说这是普通的一天。他带领房产“110”的团队,爱岗敬业,把雷锋精神烙印在工作的点滴之中,用爱岗敬业诠释雷锋精神已成为整个团队的工作自觉。

夏云龙与徒弟在维修管道。受访者供图

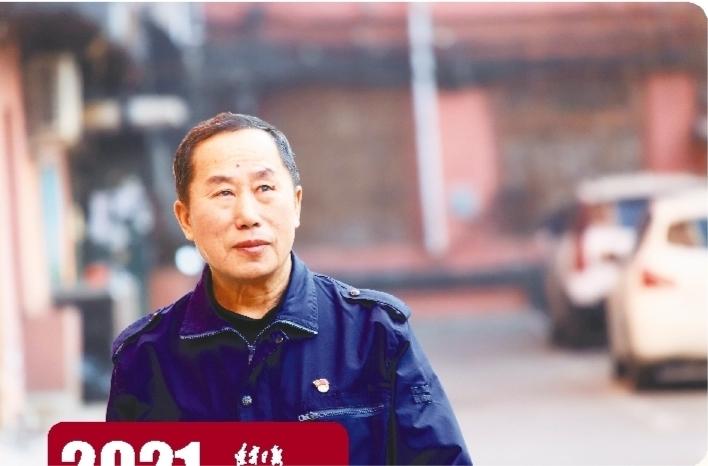

夏云龙:只有自己做好了,老百姓才会满意。 本报记者 杨靖岫 摄

本报记者 张 颖

2月9日早上8点,按照约定记者来到沈河区南山东堡路,这是一片老城区,周边居民楼的房龄几乎都在20年以上。夏云龙穿着一件短款黑色的羽绒服早已等候在路边,见面时他正在打电话交代工作。

夏云龙是沈河区房产“110”房屋报修中心负责人,2016年沈河区房产“110”房屋报修中心(以下简称房屋维修中心)被中宣部命名为第二批全国岗位学雷锋活动示范点。2002年,沈河区房产局“110”房屋报修中心正式成立,初衷就是为了解决百姓生活中面临的困难和各类突发状况。如今,这个为民排忧解难的房屋维修中心已经成立了20年,其间为百姓提供了38万余次的维修服务。夏云龙和团队用干一行爱一行的敬业精神,赢得了群众的赞誉,被称为“新时代的活雷锋”。

爱岗敬业的典范

采访夏云龙之前记者翻阅了数年的辽宁日报,作为爱岗敬业的典范,作为全国岗位学雷锋示范点的负责人,我希望见面之前通过见诸报端的文字,勾勒出他大致的轮廓——“爱岗敬业,把雷锋精神烙印在工作的点滴之中。”“一支能打硬仗的房产战斗队伍,成为一支‘雷锋团队’。”“用爱岗敬业诠释雷锋精神。”

沈河区言论小区,这里的居民和夏云龙及其团队都很熟络。“夏师傅,又有记者来采访您啦?”一位居民拎着早点和夏云龙热情地打了个招呼。大家都知道夏云龙是个名人,总有媒体带着摄像机、照相机到这儿采访,因为他身上刻录着很多的荣誉:2004年被评为沈阳市特等劳动模范,2006年被评为辽宁省劳动模范,2007年荣获全国首届道德模范评选活动提名奖,2010年被评为全国劳动模范,2016年被评为全国岗位学雷锋示范点。

言论小区内有一座二层楼房是沈河区房产局“110”劳模教育基地(以下简称劳模教育基地),对面居民楼二楼的一个房间是夏云龙和维修工人的工作间也是简陋的休息室。夏云龙带着记者径直走向劳模教育基地,里面挂满墙的锦旗、铺满展陈柜的感谢信是夏云龙团队20年工作成果的凝缩。每一面锦旗都有一个故事,每一封感谢信都是一份爱心。

夏云龙的团队只有30多个维修工人,以前负责沈河区70多万户居民的房屋维修,现在全沈阳市的住户都可以拨打他们的热线报修,他们24小时待命,随叫随到,因为具备应急、抢修的特点,他们称自己为房产“110”。夏云龙说,最多的一次一天接到了100多个报修电话,团队的工人都得连轴转,处理完最后一单已经凌晨两三点了。

在苦累中培养敬业的情感

作为房屋报修中心负责人,夏云龙和团队每天都在维修现场忙,谁家墙皮脱落了、房屋漏水了、下水道堵了、水管断裂了……他们一出现,老百姓的这些烦心事儿就散了。夏云龙说,他们干的工作不是高大上,听起来也很琐碎、很微小,但这个团队用20年的坚持,证明了什么是平凡而伟大。

参加工作后,夏云龙进入了沈河区房产维修队。在将雷锋助人为乐的精神继承发扬光大的同时,他对雷锋精神有了更全面的理解。房产维修队这项工作用又脏又累来形容一点都不为过。在这样一份工作中怎么体现出自己的不平凡?夏云龙的理解是平凡的岗位要想体现出不平凡,就是要在面对苦累差的环境里培养爱岗敬业的情感。

夏云龙说,他们工作的环境很差,有的时候需要借助升降机爬到楼顶作业,有的时候还要深入地沟,在污水里干活。可是不管多脏多累,哪怕是面对混杂着粪便往上涌的脏水,队员们从不退缩。他说,记得有一次接到住在大南街勒石北巷10号楼的居民李春香的报修电话,他立刻带着维修队员去现场。到了之后发现李春香家里一片狼藉,整个屋子弥漫着让人窒息的味道,连接厕所与卧室之间的下水管破裂了。夏云龙和工人把屋里的污秽物一盆一盆地淘出去,再给换上新管子,又背来水泥和沙子,把地面抹平。

“这样的现场几乎每天都会遇到,一般人看了肯定受不了。我们的队员不仅要忍受难闻的气味,还要把活儿干完干好。这就是他们伟大的地方。”夏云龙说。

干一行爱一行的爱岗敬业精神也是雷锋精神的最好诠释。夏云龙说,新时代学雷锋更应该学习雷锋的具体做法,比如他是如何在平凡的工作中作出自己应有贡献的。纵观雷锋22年的生命时光,短短二十二载,雷锋经历数次岗位和任务的变动,但他却始终能做到干一行爱一行,由外行变内行,在平凡的工作和生活中创造不平凡的业绩。

劳模教育基地的故事

1953年,夏云龙出生在一个工人聚居的大杂院里,那个年代邻里之间互相帮助,不是亲人胜似亲人,他从小就感知到了人世间的善良和温暖。父亲经常教育他:“别人帮助我们,我们更要帮助别人,帮人是福。”这句话他一直记在心间,成为自己的座右铭,践行至今。

在劳模教育基地“锦旗故事”这一主题前,夏云龙停了下来,一面落款为“乐郊路19号楼居民王永洁夫妇”的锦旗挂在最前面,夏云龙用手抚摸着锦旗思绪回到了当时的现场。夏云龙说,那是刚过完年不久,晚上接到了王永洁夫妇打来的报修电话说家里厕所下水道返水了。夏云龙接到电话和工人拿着工具就往现场赶。这不是与王永洁夫妇第一次打交道,夏云龙知道他们都是盲人,早到一分钟现场的状况就会好很多。到达现场,经过半个多小时的检查和维修,王永洁家的问题解决了,夏云龙没有收王永洁夫妇一分钱。为了表达对夏云龙团队多年的帮助,王永洁夫妇制作了这面锦旗。

这些年,受到夏云龙的房屋维修队帮助的人数不胜数。维修队收获了好口碑,得到了百姓的认可。夏云龙说,这也就是我们虽然苦、虽然累但还能坚持下来的原因。

那你想过放弃吗?这个问题他答得很真诚。他说:“钢铁也有疲劳期,也有觉得快要撑不住的时候。每当这个时候我就会来到劳模教育基地走走,看着党和国家给予我这么多荣誉,我心存感激。看到百姓亲笔写的情真意切的感谢信,我内心富足。这些都让我的疲劳感转瞬即逝。”

夏云龙的徒弟张振国说,与夏云龙共事会被他的人格魅力深深感染。在脏活、累活面前,已经69岁的夏云龙还会时常冲在最前面。劳模教育基地有一张夏云龙半个身子蹲在坑里往外铲土的照片。深蓝色的工作服上落满了白灰,可他就是坚持着这个难受的动作直到维修结束。夏云龙说,别看我们做的事情看起来不那么伟大,可我们还是会把每一次的维修都小心谨慎地干好,只有自己做好了,老百姓才会满意。

在夏云龙的带领下,团队里的工人个个干劲十足。夏云龙说,别看他们大部分时间都是灰头土脸的,他们可都“身怀绝技”,都有自己的绝活儿。有的工人是“顺风耳”,只要把耳朵贴到地面上就能快速找到水管漏点;有的队员是“透视眼”,能在污浊中一眼找到堵点所在。这些绝技靠的是他们日复一日的苦练,年复一年地坚持。付出终有收获,如今这个团队中共涌现出夏云龙等两名全国劳动模范和5名省市级劳动模范,成了沈河区百姓心中的“雷锋团队”。

采访结束离开时,站在夏云龙与徒弟们合影的那张巨幅照片前,还是情不自禁地被片中人爽朗、清澈的笑容所吸引。夏云龙也站在身旁,我们一起细细地端详,我在寻找,他在回忆。