干一行爱一行,择一事终一生

2015 新闻回顾 刊发时间 2015年3月17日2版 作者 金荣生 报道摘录 雷锋精神,人人可学;奉献爱心,处处可为。鞍钢人以雷锋、郭明义、李超为坐标,追随榜样的脚步,营造出人人向上向善的主旋律。“李超创新工作室”成立以来,28名机电、工艺、液压等各系统的骨干人员集合起来,立足现场实际解难题,先后确立攻关项目94项,完成82项,创效1000多万元……

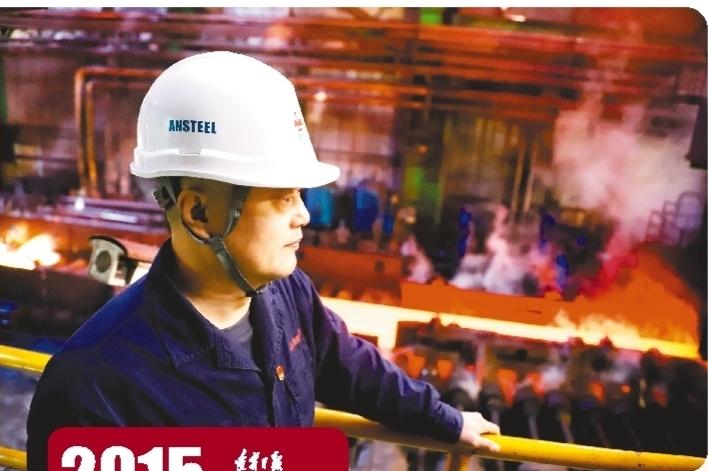

杨福斌工作起来严肃认真,一丝不苟。本报记者 杨靖岫 摄

田宇:最满足的是新产品试制成功的那一刻。 本报记者 杨靖岫 摄

本报记者 张晓丽 栾 溪

“老英雄”孟泰、“走在时间前面的人”王崇伦、“永远的丰碑”雷锋、“当代雷锋”郭明义、“时代楷模”李超……在鞍钢,一个个闪亮的名字,见证着中国工人勇攀高峰的坚定志向、中国钢铁人百炼成钢的坚韧品格,折射出鞍钢人对大国工匠的价值追求和对劳模精神的时代诠释,映现着几代产业工人的力量之源、劳动之魂、奋斗之根。

像雷锋一样珍惜岗位,像雷锋一样敬业精业,鞍钢在几十年的学雷锋活动中,英模人物群星璀璨、工匠精神薪火相传。2015年3月5日学雷锋纪念日前夕,鞍钢入选首批全国学雷锋活动示范点,李超入选全国岗位学雷锋标兵。

功崇惟志,业广惟勤。7年后的今天,“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神在鞍钢仍然有着生动的诠释,他们是机械操作工、是车工、是钳工、是修理工、是烧结工……他们奋战在一线,匠心精雕细琢,擎起鞍钢品牌,叫响中国制造。

敬业:事事争一流

偏毫厘不敢安。

“干什么、做什么,都要认真做好。”朴实的一句话是鞍钢集团矿业公司装备制造分公司大修事业部变速班检修班长杨福斌的行为准则。

在徒弟们看来,杨福斌是个热心肠,工作起来却严肃认真、一丝不苟的人。2月16日上午,检修车间中,杨福斌师徒几人正在拆解一个变速箱。大配件、小配件分别有序摆放,他们细心清理、轻拿轻放,每个环节都小心翼翼。

谈起修理变速箱的工作,杨福斌有说不完的话,“检修进口设备是汽车修理工最具挑战性的工作。”2020年,修理小松变速箱成为检修班面临的新挑战,虽然变速箱工作原理相同,但是变速箱拆卸的方法和检测的手段不同。杨福斌迎难而上,不断摸索,成功研制了小松变速箱换挡检测装置,又把卡特变速箱功况测试台改造成可以检测小松变速箱功况的测试台,实现了一机多用,不仅节约成本,还能创造效益。

在鞍钢工作35年,杨福斌经历了四个岗位。当他是一名大型生产汽车驾驶员,一有空闲就去观察、求教修理师傅的检修经验,自己动手解决生产车辆的小故障,减少了车辆故障的排除时间,常常做到生产汽车产量第一;当他是一名汽车修理工,结合自身丰富的汽车驾驶经验,检修技能迅速成长,成为检修明星;当他承担起修理大型矿用汽车变速箱的重任,刻苦钻研,坚持业务学习,解决了众多检修难题。他被誉为鞍钢“四元及第”第一人,四次荣获鞍钢集团矿业公司四个不同工种的技术状元。

精益:干一行,专一行

如切如磋,如琢如磨。

轧钢车间内,机器轰鸣,钢花迸溅;操作台上,鞍钢股份中厚板事业部4300线生产作业区轧钢工田宇技术娴熟,沉着冷静。他的面前是十几个显示屏,两侧的操作台精密复杂,厚厚的玻璃阻挡了大部分热浪,却清晰地传来一幅幅的轧钢画面。田宇兼顾现场与数据,他皱着眉头说:“这块有点窄,需要调整一下。”

同事眼中的田宇有点“强迫症”,但凡生产工艺有点瑕疵,他都不能忍,日夜琢磨,总要想出一个解决的办法。

“压痕”是困扰中厚板产品质量的老大难问题,占到不良品总量的20%至30%,长期制约中厚板产品质量的提升。田宇看在眼里急在心上,他一边对生产过程中可能造成压痕的原因进行逐一排查,一边积极查阅相关资料找寻理论支持,经过双向的探索,终于攻克了这道难题,总结出“三防、三控、三不轧”操作法,使压痕现货由原来的0.33%降至目前的0.1%左右,累计创效600多万元。

“新产品研发,第一轧几乎都由田宇来完成。”事业部的宣传员张璐介绍,田宇先后四次获评鞍钢集团先进操作法,他的轧钢技术首屈一指。

在他的倡议下,集合了鞍山中厚板厂各专业技术骨干的“田宇精点工作室”成立。工作室先后成功开展了“轧机辊道精细化控制”“减少轧辊辊耗”等几十项技术创新和攻关活动,为中厚板事业部扭亏增效作出了突出贡献。

专注:咬定青山不放松

择一事,终一生。

52岁的王世明在风机班的岗位上坚守了35年。作为本钢集团北营炼铁总厂烧结一作业区余热动力脱硫班风机班的班长,他长期奋战在一线,像一只上满弦的钟表,不知疲倦地奔走在各个工作现场,用爱岗敬业的态度、执着专注的精神,保证了各项任务的圆满完成。

“高炉鼓风机之于高炉,就如同心脏之于人体。风机一停,生产线就得停。”王世明说,高炉炼铁需要鼓入足够的空气,各项数据需要时刻关注,不能出一点纰漏,容不得任何疏忽。

2月16日下午,光线昏暗的操作车间里,一台西门子大型鼓风设备正在全力运转。电脑前的王世明娴熟地记录着相关数据,显示屏上字符跳动。王世明笑着说:“这台机器是2006年引进的,全英文,还没有说明书。我初中毕业,当时看不懂呀!”王世明一下犯了愁,但为了不耽误生产进度,他只能硬着头皮上,到处找人翻译、研究,啃下了这块“硬骨头”。

同事眼中的王世明是个不知道累的机器人。2004年,新建北营炼铁厂,作为厂里的业务骨干,王世明积极参与筹备工作。“工作三十几年来,建厂的那段时间最累。”王世明连续14天没有回家,夜以继日,“饿了就在工地吃一口,困了就找个地方眯一会儿”。他不眠不休只为圆满完成任务。

激情如铁水涌流,本领似百炼成钢。王世明在平凡的岗位上发光发热,连续十多年被本钢集团北营公司评为先进个人。

创新:探索者勇攀高峰

千锤百炼始成钢。

白色的安全帽、灰色的工作服,生产车间内,鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司炼钢部首席工程师金百刚正和几位一线老工人探讨生产工艺。

东北大学博士生毕业,却在鞍钢生产一线摸爬滚打14年,二者的结合令人惊叹,却是“鞍钢楷模”金百刚攻坚克难的起点。他说:“既然选择了鞍钢,我就要把所学全部用在鞍钢电磁冶金技术的创新实践中,再苦再累都值得。”

从入职的第一天起,金百刚就向攻坚克难发起了挑战。他与当时的外方专家一道,对新引进的两套世界先进设备进行安装调试。初期,调试并不成功,无法满足高品质钢材的质量要求。看着价值上千万的装置不能正常发挥作用,金百刚看在眼里急在心上,同时也深刻意识到:“先进的设备可以引进,但关键技术却是买不来的,必须靠自己的力量研究出一套新工艺。”

他放弃了周末和节假日,扎根现场,不分昼夜查阅资料、全程跟踪调试过程中的每个细节、虚心向其他技术人员学习……8个月的日夜调试与攻关,金百刚终于带领团队完成了新工艺的开发,入选中国钢铁工业十大创新技术。

创新的脚步永不停歇。首战成功的金百刚斗志昂扬,他说:“这还远远不够,我们要实现鞍钢电磁冶金技术领跑甚至推动行业电磁冶金技术进步。”通往理想的道路是充满艰辛的,十几年间,金百刚以创新工作室为平台,联合其他技术骨干,从未停止过技术创新的步伐,不断突破一个又一个生产技术难题。