打捞濒临失传的唢呐古乐谱

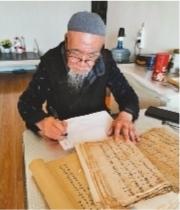

杨久盛正在整理唢呐的古曲谱。

本报记者 朱忠鹤 文并摄

唢呐的古曲谱是什么样?

从沈阳音乐学院退休的82岁老人杨久盛,正试图通过自己的辛苦工作,让更多人见到这些古曲谱的“真容”。老人还有一个心愿:希望经过自己几十年的收集整理,将辽宁地区的唢呐古曲谱汇集成书,为后人留下一份珍贵资料。

3月3日,在杨久盛家中,记者在案头看到了成堆的唢呐古曲谱。老人小心翼翼地展开其中一卷,白色厚纸上,是经过精心修补后粘贴上去的暗黄色曲谱。老人已经整理完了100多首唢呐古曲谱,而按照他的估算,辽宁地区现存曲谱大约有300多首。

吹管乐器是辽宁地区主要的民族乐器,这其中,唢呐是主要代表。辽宁历史上,民间艺人们使用的唢呐曲谱是“工尺(chě)谱”。从外观上看,工尺谱与现在经常使用的简谱差别很大,前者由固定的几个汉字组成,后者则主要是阿拉伯数字。

与民族音乐理论打了一辈子交道的杨久盛,在30多年前意识到辽宁地区唢呐古曲谱可能面临失传风险,于是他便开始了收集整理。他目前收集到的最早一份工尺谱是清光绪年间的。

收集到一份完整的工尺谱并不是容易的事,因为过去民间艺人将自己的工尺谱视为谋生工具,不肯轻易对外交流,随着民间艺人故去,一些工尺谱也就“曲终人散”了。再有就是随着西方音乐流入,越来越多的唢呐艺人开始使用简谱,工尺谱逐渐被舍弃,这也造成了收集困难。杨久盛并没有放弃,他采取交换、转译和给民间艺人录音记录等方式尽心整理。

作为杨久盛的学生,沈阳音乐学院教师李放是协助整理人之一。她介绍杨久盛对整理工作要求很高,一方面要求他们将“板”和“眼”在曲谱上标注清楚,另一方面要求他们在将简谱还原为古曲谱时力求准确。李放说,整理的过程也是再次学习的过程,“收获很大”。

杨久盛说,目前古曲谱已进入后期整理阶段,预计明年整理工作全部结束后出版。