曲刃剑与异形戈体现多种文化融合

更多精彩 扫码观看

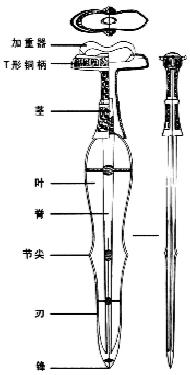

曲刃青铜短剑及剑身结构示意图。

燕王职青铜戈(北票出土)铭文拓印为“郾王职戈作御司马”。

青铜异形戈(喀左出土)。

本报记者 王岩頔

提 要

在辽宁历年来的考古发现中,一种形制特异的双侧曲刃剑不断出现在考古工作者的视野中。其在辽宁各地多有发现;其形制独特,与同时期中原地区冶铸的青铜剑样式迥异;其来历神秘,究竟是本土冶铸,还是中原传入?随着近年来考古研究的不断深入,这种被学术界称作“双侧曲刃剑”或“东北系铜剑”的出现被认为是多种文化融合的结果。

独特的双侧曲刃剑

东大杖子战国墓地发现于1999年,位于葫芦岛市建昌县碱厂乡东大杖子村,从2000年到2011年先后进行过7次发掘。

东大杖子村地处建昌县西南部,背靠燕山余脉,南临大凌河道,处于东北通往华北的交通要道上。

曾主持东大杖子战国墓地及相关遗址发掘与研究的辽宁大学考古系教授华玉冰告诉记者:“东大杖子战国墓地是一处具有浓郁燕文化色彩的原居民文化墓地,其规模之大、出土文物等级之高,在同期中国东北乃至北方地区绝无仅有,又与朝鲜半岛相关的青铜文化有联系,因此被评为2011年度全国十大考古新发现之一。《东大杖子墓地及相关遗址的整理与研究》也被列为国家社科基金重大课题,其中,双侧曲刃剑很有名气。”

双侧曲刃剑又叫辽宁剑、辽宁曲刃剑、东北系铜剑,在东大杖子战国墓地出土了十多件,而辽宁以往发现的双侧曲刃剑都是零散出土。

在葫芦岛市博物馆,记者看到了一把以黄金作为装饰的双侧曲刃剑。其出土于东大杖子战国墓地,通长43厘米、柄长14.1厘米、柄宽13.6厘米,剑柄和剑首都是黄金熔铸而成。

双侧曲刃剑构造特殊,由三大部分组成:一是剑身为曲刃,刃部有不同程度弧曲,像琵琶形;二是有一个单独的剑柄,呈喇叭筒状;三是使用黑曜石加工的石头作为加重器嵌到剑柄上。而以黄金作为装饰的双侧曲刃剑极其罕见,表明了墓主人身份的不同寻常。

针对双侧曲刃剑的构造,华玉冰指出,以当时的技术,这种剑是可以把剑身和剑柄一次性铸为一体的,但为什么要做得那么复杂,一定要分三个部分组装起来呢?这就表明它是有一定寓意的——使用这些剑的族群保持了一种文化传统。也就是说,这类剑一定要用这样的工艺做才能具有徽章的性质,不仅具有仪式感,更能表达某种象征意义,而不是简单的兵器。

中国国家博物馆副研究馆员林硕介绍,中原地区包括长江中下游地区使用的青铜剑,其剑身较长,两侧刃基本平直,剑柄与剑身连铸,被称为“东周式剑”或“中原地区东周铜剑”;而在辽宁发现的青铜剑,剑身较短,且有柱状突脊,刃部弧曲,多有分铸的T形剑柄,柄上有石质加重器,被称为“双侧曲刃剑”或“东北系铜剑”,两者很容易区分。

根据东大杖子战国墓地出土的铜器和陶器的形制,可以判断出,双侧曲刃剑的使用年代大致可确定在西周至战国中后期。

青铜武器是文明演进的标志物之一

国内外一些学者普遍认为,辽西地区是双侧曲刃剑的中心分布地区和起源地,又因为双侧曲刃剑在辽宁各地都有发现,当时生活在辽宁的古族有秽貊、真番等诸多族群,所以这些古族都可能是双侧曲刃剑的使用者,而且实力强大。

华玉冰认为,双侧曲刃剑被诸多族群所使用是文化融合促成的,各个族群在使用过程中对双侧曲刃剑加以改造,把自己的文化融入其中。

与中原地区相比,北方游牧民族更注重短兵器的使用。同中原地区大量使用戈作为主战武器的车战形式不同,游牧民族采取以短剑为主战武器的骑兵作战。

双侧曲刃剑剑身宽、曲刃、剑脊附带突起的设计,对游牧民族来说具有很强的实用性。宽剑身可以增大刺击与砍劈的面积,剑脊附带突起对于冶铸工艺不高的辽西古族群来说铸造起来更加容易,且起到血槽的作用,可以增加剑的杀伤力。

可见,当时流行于辽宁地区各族群的双侧曲刃剑,是一种适合骑兵作战的特殊武器。

东大杖子战国墓地还曾出土一件特殊的兵器——青铜异形戈。

戈曾被称为我国“古代第一兵器”。标准形制的青铜戈状似镰刀,而青铜异形戈则不一样。目前在朝阳、锦州、葫芦岛、丹东等地都有出土。

著名考古学家郭大顺提出,这种异形戈目前在国内仅辽宁有发现。从海外来看,朝鲜半岛和日本列岛也有异形戈出土。

在东大杖子战国墓地发现的异形戈,戈援两侧起刃,锋部甚长,与辽宁其他地方已发现的异形戈相比,东大杖子异形戈使用时间更早。

华玉冰介绍:“从考古发现及文献记载来看,尽管燕国占据辽西、辽东是建立在当地居民对其文化产生认同的基础上,但也经历了对旧统治集团武力征服的过程,迫使其部分居民出逃外地,同时将其文化也带了过去。东大杖子发现的异形戈年代较早,属于战国早期,这也显示了异形戈的传播路线,是从辽西东大杖子带到辽东地区,又从辽东传播到朝鲜半岛、日本列岛。更重要的是,这类兵器在朝鲜半岛及日本列岛成为礼仪重器,如同双侧曲刃剑一样,是特殊的族群标志。”

戈被称为“古代第一兵器”,是因为戈在当时不仅是一种武器,同时还是礼器,是一种权力的象征,作为礼器的身份抬高了戈的地位。而异形戈传到朝鲜半岛和日本列岛以后,其主要功能也是礼器,具有象征意义,所代表的是身份的高低。东大杖子的异形戈,后来也是礼器。

林硕说:“青铜武器在东北地区的传播,其文明层面的意义远大于军事层面,是东北地区文明演进的重要标志之一。特别是一些用黄金等作为装饰的双侧曲刃剑,以及异形戈等,可能在更多时起到的是仪式性的作用,具有深刻的文化内涵,如黄金双侧曲刃剑既可能是战场上的指挥剑,也可能是大型活动时的一种礼器。”

多种文化碰撞融合

随着东大杖子战国墓葬发掘和研究的深入,一些罕见的现象引起了考古工作者的关注。

一是东大杖子墓葬多为东西朝向,即墓主人的头部多向东;另外一点就是在东大杖子墓葬里有殉牲的现象。这两点都与燕人的墓葬不同。令人诧异的是从墓葬的棺椁来看,其属于燕文化礼制的一部分,一同出土的还有成套的燕文化礼器,说明这是一处中原燕文化墓葬风俗与当地墓葬特点相结合的墓葬群,对研究民族融合有着极大的历史价值。

华玉冰讲道,商代早期,辽西地区存在着一个可以与“夏”(二里头文化)比肩的强大方国,考古学家称之为夏家店下层文化。当夏家店下层文化消亡后,来自于北方草原、中原地区、辽东地区、松嫩平原等地的族群涌向辽西,在这里形成了一个新的方国联盟体,即夏家店上层文化。

周初分封召公于燕地,建立了燕国,带来了周人的文化礼仪。其中一部分燕人来到辽西地区,因为远离周王朝统治的核心区,又被当地的文化包围,渐渐地辽西地区就发展出了自己的特色文化,它既不是原来中原地区的文化,也不是当地的文化。

直至战国时期,秦开却胡后,燕国修筑长城,设立辽西、辽东诸郡,燕人开始统治辽东,辽东才恢复了和中原地区文化的联系,燕文化才开始大规模传入辽东。

这一点从考古调查中得到了证明。东大杖子战国墓地延续的时间与文献记载的秦开却胡、燕设五郡时期大体相当。

在东大杖子发现的双侧曲刃剑和异形戈等青铜武器的祖型应是在西周早期或更早就已出现,并不断发展变化。经过多种文化的碰撞交融,又历经一段时间的孕育发展,逐渐形成了一种新的文化形态,体现在青铜武器上表现为双侧曲刃剑和异形戈等。直到战国中后期,这些青铜武器的使用和制作工艺达到了巅峰。

根据考古调查,周初燕文化的一个重要地点在北京琉璃河,另一个地点则是以辽西的喀左为中心的魏营子文化,东大杖子地区属于魏营子文化。周初时燕文化在辽西属于外来文化,与辽西的本土文化发生了交融。

华玉冰认为,双侧曲刃剑应是受夏家店上层文化特有的“銎柄式铜剑”启发,由具有周文化基因、以辽河平原为中心的族群所创造,被秽貊、真番等族群所接受。

记者了解到,我国古代的青铜器以商周时期的中原地区最为发达。辽西地区青铜冶铸业初起之所以能够较快发展,是因为迅速吸收了中原地区的先进生产经验,在发展道路上走了捷径。青铜器不断从辽西扩大到整个东北地区。由于青铜器的冶炼水平不如中原发达,辽西地区多是制造兵器和一些小件饰品,很少铸造大件的青铜器。

值得一提的是,辽宁发现的这种双侧曲刃剑在历史上出现的时间较早,消失得也早。双侧曲刃剑在辽宁出现于公元前9世纪,以后延续使用了约800年之久。西汉初年,双侧曲刃剑随着铁器的普及而迅速消亡,这标志着历史进入到了一个崭新阶段。

(本版图片由辽宁省博物馆提供)