“鲁美四老”为东北地区中国画发展筑基

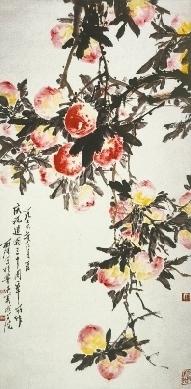

钟质夫创作的《锦上添花》。

郭西河创作的《国庆志贺》。

晏少翔创作的《施耐庵著水浒》。

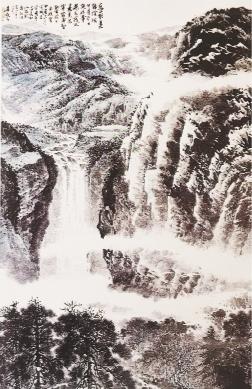

季观之创作的 《山高水长》。

本报记者 凌 鹤

提要

上世纪50年代中后期及60年代初期,晏少翔、钟质夫、季观之、郭西河先后从北京到达沈阳,并在鲁迅美术学院执教。他们全身心投入中国画学科建设与人才培养中,教学相长,取得了卓越的成就。

创建学科体系 培养了一大批优秀美术人才

初到鲁迅美术学院执教的四位国画家,面对的是待兴的国画事业,需要构建学科架构,并在教学实践中不断调整、不断完善、不断充实教材内容。“鲁美四老”在画稿、模板、编撰文字方面亲力亲为,分别著作多版本人物、花鸟、山水教材,并沿用影响至今。具有传统知识分子风骨的“四老”不仅将京津画派“精研古法、博采新知”的艺术主张带到东北,而且还将个人美学理念与画技毫无保留地传授给学生,身体力行地以人格修养影响学生。

晏国辉记得父亲晏少翔生前对学生非常用心,“他总是早早坐在教室里期待更多学生来听课,因为那时的中国画还处在有待重新认识的瓶颈期。他以艺德吸引学生热爱中国画。”晏国辉说,父亲在北京时与黄宾虹接触最多,黄宾虹对宋元绘画的推崇和解释让父亲收获很大。黄宾虹对“中国画六法”讲得比较深刻,认为“气韵生动”和“骨法用笔”最重要,他拿出家里珍藏的许多古画,对着真迹讲解,指点学生宋画是怎么用笔、用色的,使学生获益匪浅。这些艺术理念和方法,晏少翔吸纳过来再传授给学生,效果显著。晏少翔始终认为,治学的人要把理论变成实践,只有自己理解践行了,给学生讲时才真实。有时画作的好坏只差那么一点,这一点指的是气韵生动与用笔的意境。晏少翔欣赏张大千的画理,短短几句,悟理、悟性,如张大千教导学生画荷花要用隶书笔意,抓准“回、收、折、按”,话少意深、需要实践体会。晏少翔在几十年的教学生涯中吸纳并应用了绘画大家的理念,并切入事物本质灵活施教,培养出大批美术人才。

鲁美教授张晖回忆起上世纪80年代钟质夫在鲁美国画系授课时的往事,被其崇高师德深深折服……那时,钟质夫已逾70岁,他总是第一个到教室,亲手把学生的画案擦干净。学生作画时,他还帮着铺纸。学生有什么地方画不好,钟质夫直接给予演示,告诉学生色怎么染、笔怎么用、胶怎么调,如何打底色,讲得非常细致。有一次,学生们误以为钟老师的课已经结束,都在寝室里睡大觉,钟老师到教室一看没有学生来,一个人默默把画布、画纸挨个放到学生画板上,摆放得整整齐齐,然后通过寝室服务员找到学生的房间轻轻敲门。学生们一听是钟老师来了都以为要挨训了,可钟老师对这帮“逃课”的学生一点都没发脾气,只是说:“去上课吧。”于是大家赶紧往教室跑,到那一看,准备工作都做好了,那份震惊与感动真是一生难忘。

1956年,季观之应邀到鲁迅美术学院任教,他摒弃明清拟古山水公式化、概念化的积弊,进行了开拓性的教学和创作,由师古人转向师造化。季观之的学生说:“老师年轻时受过严格的西画造型训练,传统功底又非常厚实,但令我们震惊的是他的写生作品既非中西结合的素描,又不是照搬古人的传统画法,而是以自己手中的笔墨妙造自然。”

“梅花香自苦寒来”是郭西河一生从艺育人的准则。他倡导写生、写意、师古三者合一的创作原则。几十年来为国家培养了大批绘画栋梁,深受学生爱戴。

鲁美原院长宋惠民说:“晏少翔、钟质夫、季观之、郭西河四位教授在奠定花鸟画教学基础上贡献卓著。同时,培养了一大批优秀美术人才,为中国传统绘画的艺术传承作出了巨大努力。他们谆谆教诲及严肃认真的教学精神堪称楷模,所撰写、绘制的国画教材,今日已成为学院教学极为宝贵的财富。”

深入生活 体现艺术为时代为人民

“你必须得有时代精神”,这句话是“鲁美四老”常说的,他们的实践之路也是如此。晏少翔的工笔重彩出神入化,其创作的古典仕女画在严谨中不失活脱与灵动,造型和设色风华绝尘;钟质夫最擅长没骨花鸟,他把写意的用笔、工笔花卉的严谨、文人画的洒脱、水彩画的润致融为一体,生动而富有情趣。季观之山水创作集众家所长,以写生笔法描绘辽海山川,获誉“季家山水”之称;郭西河则精于小写意花鸟,充分吸收齐白石、王雪涛技法特点,笔墨神采灵动,匠心独运。

晏少翔曾说:“画前人没有的东西,是一种挑战,手、眼、心都要跟上。我对色彩很重视,它是表达思想感情的艺术语言,我以此来表达时代精神。比如,我画的《黄山图》中的树,是写生回来的创作,真的树没有这么华丽,但这份色彩表达了我对祖国秀美山川的热爱与礼赞。”

钟质夫说,大自然就是绘画的老师。可以从一花一叶、一枝一翅中体察出生动的物理、物情与物态,随形赋彩,画作的时代感、生活化自然呈现出来,既亲切灵动,又雅秀超逸。

季观之注重深入生活,常常带领学生到大自然中去,写生东北的山川河流,描绘建设中的农家新貌,具有浓郁的地域特色和文化气息。当时,以西画为造型基础的美院学生面对大自然时总是无法回避光影和色彩,难免摹拟与追求在固定外光下的逼真,而训练有素的中国画家却能够透过纷杂的万象把握事物本身发展变化的规律,不满足于摹拟自然景物的外表而力图体现其内蕴,将饰与质、形与神统一起来。季观之数十年坚持写生,登井冈山、访韶山,攀大兴安岭,爬长白山……跋山涉水,风餐露宿。从林海雪原到沿海渔村,从偏远山寨到农田水利建设工地,无不留下他辛勤的足迹。他对山水画如何反映现实生活进行了不懈的探索与开拓,融河山新貌、时代气息与传统精神于一体,取得了斐然的成绩。

郭西河在数十年的教学与创作中,为百花写照、为鸟虫传情,全神贯注,勤奋不倦。他不断从生活中捕捉形象,探索花鸟画的创新,精于翎毛、花卉、蔬果草虫等创作,风格独具。他的画路之广,为同时代画家所罕见。

抒发真情实感 创新中国画笔墨语言

从深厚传统中走来的“鲁美四老”,恰恰又是在传统中出新的代表。无论是晏少翔的工笔人物、钟质夫的没骨花鸟、季观之的北派山水、郭西河的小写意花鸟,他们的创作来源于生活,来源于大众的审美认同,是内心最真挚、朴实、自然的情感表达。

晏少翔曾应中国历史博物馆、辽宁省博物馆之邀临摹《捣练图》《虢国夫人游春图》《神骏图》等唐宋珍品。他的传神笔墨既让经典传承,赋予情感意蕴,又使经典有温度、活起来。晏少翔1957年的作品《红楼梦》因表现古典又充满生命感,曾先后再版6次。1960年其创作的《施耐庵著水浒》入选全国美展。晏少翔曾说,他是在“著”字上做文章,不愿意画那种古典的肖像画,端端正正地坐在椅子上,太呆板了。他从中国传统中推敲出新东西。

钟质夫的代表作品《荷塘烟雨》《十二月令,四扇屏》《桃花四喜图》《雪树寒鸦》《荷花鸳鸯》等生活气息浓郁,情感饱满,体现出对美的追求。他的绘画用笔沉稳多变,富有弹力;墨色浓郁雅丽,意味淳厚;布局清新俊逸、章法有致;花鸟形肖神现,栩栩如生。

美术评论家朱丹评述季观之代表作《高山流水》《峡谷飞瀑》《千山云霞关》《苍松岁寒图》《桓仁路上写生》等,蕴含北宋的骨力与绵密,南宋的挺拔与苍劲以及元人的苍茫与浑厚,又得北国山川雄浑、磅礴的风姿。季观之在传统的基础上经过几十年的观察、研究、描绘、积累,掌握了江、河、湖、海、溪、涧、泉、瀑各种水态的运动规律及与周围环境的关系,并将宽阔的胸怀寄寓于画面,笔墨语言自成一格。

郭西河的学生、画家栾禄璋记得几十年前,他与郭西河老师一起去杭州“花港观鱼”写生金鱼,回到住地,郭老师边示范边说:“金鱼也是个小生灵,你看它是怎么游动的,会想到什么,要画出神采。齐白石老先生有句名言:画画要在‘似与不似之间’,太似为媚俗,不似为欺世。你应在生活中观察,融进自我。”郭西河的代表作品《白梅》《荷塘情趣》《牡丹》等神采灵动,匠心独运,正是与众不同的创新风采。

“鲁美四老”的笔墨语言是对中国画传统的继承与时代拓展,他们的创作,不仅遵古法、循规律,而且将自然与人文元素有机融合,是富有强大生命力、鲜活打动心灵的万象再现。这份丰富、博大映照着一个时代的艺术精神,驱动着一代代中国画创作者传承探索,不息前行。