戚继光不畏豪强厉行禁赌

更多精彩 扫码观看

公文由楷书写成。

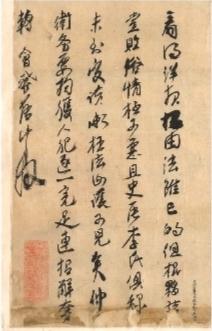

戚继光的亲笔批文。

辽宁省档案馆藏的“戚继光签批的申文”。

后金使用的信牌套(左)和信牌。

这件明朝的公文也是在清朝的屏风中发现的,称为“屏风档”。

本报记者 郭 平

核心提示

省档案馆藏有1077件明朝档案,这是1948年工作人员在整理沈阳故宫遗存时意外发现的,被称为“信牌档”和“屏风档”。

上世纪80年代,研究人员发现有12件档案钤有“钦差总督备倭都指挥戚批”的印章和戚继光的批文。以抗倭著称的戚继光,史料中记述更多的是他的军事才能,而这批珍贵档案展现了他干练果断的从政之风,为后人深入了解这位英雄提供了宝贵的第一手材料,填补了史料空白。

明朝公文成为清朝物件的衬纸

省档案馆编研与工业文化研究部档案馆员周璇翻动手中的一撂材料,对记者说:“物以稀为贵,‘戚继光签批的申文’这件珍贵档案很好地为我们说明了这一点。”

现存明朝档案主要有两个来源:其一为明清内阁大库,其二为沈阳故宫,这使得辽宁省档案馆和中国第一历史档案馆成为国内仅有的可以查看到明档的档案馆。

目前,省档案馆藏有包括“戚继光签批的申文”在内的1077件明档,其主要来源便是沈阳故宫。

很多资料记载了发现明档的过程。那是1948年11月,东北文物保管委员会派出以委员会常委兼办公处处长王修为军代表的沈阳文物接收小组,成立文物处。王修是一位文史专家,他把办公地点设在沈阳故宫。

1949年春,文物处指派一名姓黄的勤杂工到沈阳故宫凤凰楼上打扫卫生并清理杂物。其间,这名勤杂工发现杂物中有几扇旧屏风,还有许多用黄布套着的类似“荷包”的东西,外表呈葫芦状。他捡出一件黄布破了边的“荷包”,扒开一看,原来这些“黄布葫芦”夹层里夹着一层层宣纸。他抽出宣纸,看见上面有字,仔细一读,发现记述的是明朝的事情。他立即上报。

王修看到样纸后,意识到这是一个重大发现,随即将沈阳故宫发现的“黄布葫芦”全部查看一番,发现这是一批明朝公文,这便是“信牌档”。

信牌,是清太祖努尔哈赤、太宗皇太极时期,用于征调粮草、传递命令等的凭据,与春秋战国时期的“符”类似,也就是后金传达命令的令牌。目前在沈阳故宫存有500余面,均为木刻,表面为朱漆涂金,附有彩绘皮囊,为清军入关前使用。

明朝文档如何进入后金的信牌中?

工作人员研究发现,这些明朝纸张是作为棉花或衬纸的替代品被塞进信牌套中,随信牌保存至今。因为信牌套呈葫芦状,所以,这些衬纸也被剪成葫芦状,周边字迹残缺较多。

“信牌档”的发现引发了文物处对带文字纸制品的高度重视,他们陆续在沈阳故宫珍藏的屏风上发现有意大利人利玛窦所绘、由李应试刻印的《两仪玄览图》及许论的《九边图》摹绘本。大约是为了观赏方便,清初,宫里有人将两幅地图装裱在屏风上。文物处决定将两幅地图取下来时,又有新发现,原来装裱两幅地图所用的衬纸也带有文字,并钤有“钦差总督备倭都指挥”之类的印文。这批公文基本保存完整,这就是“屏风档”。“戚继光签批的申文”就是屏风装裱用的衬纸,被保存下来。

当时,人们还无暇对公文内容进行深入研究。后来,这批珍贵档案被移交到东北档案馆,1969年东北档案馆撤销,这批档案转交辽宁省档案馆保存。对这批明档进行深入研究整理则是上世纪80年代的事。

戚继光的批文为啥在辽宁

2003年,“戚继光签批的申文”入选第二批《中国档案文献遗产名录》。周璇说:“档案研究专家在整理‘屏风档’时,发现了12件登州卫呈送给戚继光的公文,入选《中国档案文献遗产名录》的是其中一件,这份档案中戚继光批文的内容较长。”

1985年,省档案馆与辽宁社科院历史研究所选出较完整的585件档案加以整理,出版了《明代辽东档案汇编》。在这一整理、汇编的过程中,戚继光的手迹被人们发现,并引发了相关的一系列研究。

较早发表的研究文章是省档案馆老一代专家刘玉岐、潘国华的《登州卫致戚继光公文选》,这篇研究文章将省档案馆珍藏的12件“登州卫致戚继光公文”全部收录,并详细介绍了公文的内容以及戚继光签批的文字。

这12件公文是在明朝嘉靖三十三年(1554年)八月至嘉靖三十四年(1555年)九月间发出的,是登州卫向戚继光报送的请示文件,当时戚继光任钦差山东等处总督备倭署都指挥佥事,戚继光在其中的6件上写有批文。

周璇提醒记者注意每段批文后面的“缴”字,这是当时的公文用语之一,意为阅后上缴,正是因为明朝的这一特殊规定,戚继光批给下属的公文才得以集中保存下来。

据介绍,在明朝,辽东为山东的一部分,归山东布政使司管辖,由朝廷派出一名巡按山东监察御史常驻辽阳,负责监察辽东的军政事务。那么,这批公文是如何到辽宁的呢?

省档案馆老一代档案研究专家佟永功通过比对史料,潜心研究,发表了《明代“信牌档”“屏风档”的来龙去脉》一文,他推测,“屏风档”很可能是明朝将领孔有德、耿仲明投降后金时,从山东带到后金的,之后,其中的一部分被裱到宫中屏风上。

孔有德、耿仲明原本是明将毛文龙的部将,毛文龙被袁崇焕斩杀后,二人于明崇祯五年(1632年)起兵反明。他们曾占领山东登州和莱州,一度声势大振,并且“铸印置官署”。后来在明军攻势下,他们不得已渡海投降后金。《清史稿·孔有德传》载“有德等舟数百,载将士、枪炮、辎重……”看得出来,他们投降后金时,带去了不少物资。

佟永功反复研究了“屏风档”,发现其中的明档都是山东等处总督备倭署、山东都指挥使司及所属各卫所的公文,明朝的山东等处总督备倭署设在登州,恰是孔有德、耿仲明反明时占领的地方,如果当时明档尚存,被他们控制是必然之事。

此外,当时后金纸张奇缺,这在《满文老档》中也有记载,称当时纸张全靠外来输入,又遇封锁,以至于《满文老档》的一些张页也是在明朝公文的背面上写就的。

据此,佟永功进一步推测,“屏风档”虽然仅有明嘉靖年间的部分公文,但是孔有德、耿仲明当年掠走的应该是明衙署的全部公文。“戚继光签批的申文”等公文得以流传的原因,可能仅仅是在装裱屏风或做信牌套时被当作衬纸用,从而被保留下来,其他更多的公文做什么使用就不得而知了。

痛斥聚赌恶习“情极可恶”

周璇说:“《明史·戚继光传》全篇洋洋洒洒3000多字,可是对于戚继光早年从政经历记述得很少,仅有一句话,‘嘉靖中嗣职,用荐擢署都指挥佥事,备倭山东’。”

与正史相比,这批明档为后人提供了戚继光这位抗倭英雄更多的施政细节。

如在《登州卫右所千户张守祖为官银被借受累事呈文》中,当时的登州卫右所军政佐二正千户张守祖向戚继光申告:“此有本卫先存今故刘指挥拘令库吏刑子演,将库贮官银借与千、百户李武臣等,各分人情使用,向未还补。后蒙上司按临查盘,蒙卫拘令卑职借佃赔补前银完足盘讫。今有李武臣等,一向未还,负累卑职按月行利,佃赔还人。今债主一逐上门逼追,讨要无辏。如蒙呈乞追给偿还债主,庶不亏累寒官施行。”这份公文是说,千户张守祖因为被上级所迫,借债替人还债,结果欠钱的官员不还欠款,害得他这个做好人的却被债主追讨,度日艰难,请戚继光给做主。

对此,戚继光的批示非常简短:“仰该卫即于见支折色内查给。具由,缴。”这里的“折色”是指官员俸禄。戚继光答复,直接从他们的薪水中扣除。处理得简洁明了,不惯欠债不还者的臭毛病,让人不免拍案叫绝。

进入第二批《中国档案文献遗产名录》的“戚继光签批的申文” 长77厘米、宽62厘米,比现在展开的对开报纸略大。原件上端略有缺损,右侧为申文。所谓申文,其实是明代的一种公文形式,是下级报给上级的文书。

档案上部残缺,申文用楷书墨字书写:“(登州卫指)挥使司为地方赌博事。据本卫镇抚呈,将问过犯人乔升等招罪缘由到卫。据此,案照先蒙(钦差山东等处总督备)倭署都指挥佥事戚批,据本卫巡捕卫镇抚史璋呈前事,蒙批:‘仰该卫详报。其同伙人犯,据本犯已招在官,如果豪强有势之家,该卫难于拿处者,即便速呈(缺字)有司拿缉,以安地方。抄由,缴。’等因。蒙此,依蒙遵照批呈内事理,已经备由帖,仰该抚问报去后。今据前因,复详无异,拟合依律议,拟具招申详。为此,今将问过犯人乔升等(缺字)蒙批呈,理合申缴。伏乞。”

档案中间上部写有时间:嘉靖三十三年八月初七,一旁钤有“钦差总督备倭都指挥戚批”的印章。中间下方为具名呈送申文的官员。

档案的右下方是戚继光用行草书作出的批示:“看得详报招由,法虽已的,但棍伙结党败俗,情极可恶。且史辰、李氏俱称未到官,该卫枉法曲护可见矣。仰卫务要拘获人犯,逐一完足,速招解夺,转会发落。此缴。”

从这份档案中可以知道,当地发生赌博恶棍结伙横行乡里的案件,戚继光至少批复了两次,第一次在申文中提到:“其同伙人犯,据本犯已招在官,如果豪强有势之家,该卫难于拿处者,即便速呈……有司拿缉,以安地方。”表明戚继光已经掌握了案件办理的进展,知道了罪犯的同伙可能有地方豪强保护,要求办案官吏不要畏难,立即上报,全数缉拿,这样才能长治久安。

然而,从批文中又知道,案件办理并不尽如人意,戚继光对下级官吏申文批示的语气变得非常严厉,不仅痛斥聚赌行为,而且直接对有关人员枉法曲护进行批评,责令必须“拘获人犯,逐一完足,速招解夺,转会发落”,要求将恶棍全数缉拿归案并依法处理。

周璇注意到,戚继光在他的传世文集《止止堂集·愚愚稿》中写道:“自觉二十岁上下,务索做好官,猛于进取,而他利害劳顿皆不屑计也。”

写下这段批文时,戚继光时年26岁,这份明档很好地为这句话做了注解。 (省档案馆供图)