让丰厚历史文化积淀涵养城市精神

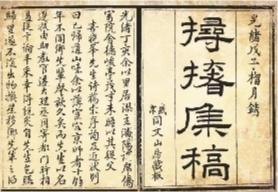

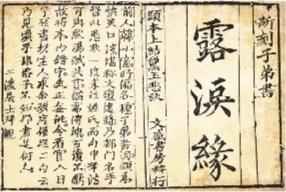

《沈阳历史文化典籍丛书》部分典籍书影。

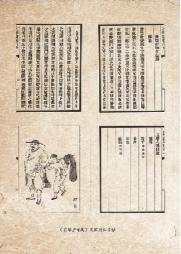

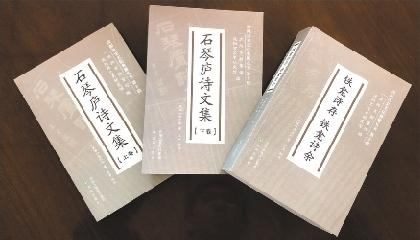

《沈阳历史文化典籍丛书》第十辑封面。

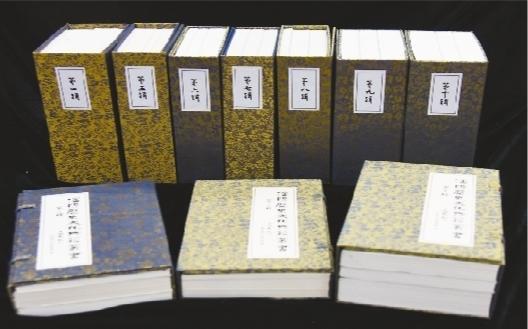

《沈阳历史文化典籍丛书》全十辑。

本报记者 赵乃林 文并摄

核心提示

积年深耕文脉,今朝成果硕然。3月4日,沈阳市文史研究馆举行《沈阳历史文化典籍丛书》全十辑总结暨第十辑首发式。

《沈阳历史文化典籍丛书》项目是沈阳市文史研究馆自2008年以来始终坚持的一项文化工程,至今已坚持了13年,研究整理并校注出版了十辑27部30册典籍,这是以整理典籍为切入点讲好沈阳历史故事、讲好沈阳文化故事、讲好沈阳城市故事的成功实践。通过实施这一文化工程,沈阳市文史研究馆抢救、保护了一些长期沉寂、濒临湮没和散藏在民间的古籍,其中不乏一些孤本、珍本和善本;而且经文史专家研究、整理、校注后的典籍,从藏于深阁大库无人知且很少人能读懂的“天书”,变身为可以让更多人学习地域历史文化的方便读本,不仅丰富了沈阳的文化积累,而且让这些珍稀古籍能够更方便地为学界所用、为大众共享。

让尘封深阁大库的珍贵典籍重获新生 为沈阳地域历史文化研究奠定了丰富的资源基础

“沈阳历史文化典籍是生活在这一方水土的人们智慧的结晶和文明的果实,不能只让这些珍贵典籍深藏在图书馆里、安睡在书架上,要让其走入社会,进入人心。”谈起《沈阳历史文化典籍丛书》的编纂,此书主编之一,沈阳市文史研究馆馆长张春风这样说。

张春风说,沈阳是具有2300年建城历史的城市,积淀了丰富的文化成果,不仅有以沈阳故宫、福陵、昭陵为代表的世界文化遗产,而且还积累了多方面的文化资源。仅以图书著述而言,沈阳故宫文溯阁就曾藏有特大型丛书“四库全书”,而记述辽沈历史的《盛京通志》《奉天通志》及诸多历史文化典籍更是洋洋大观。这些与当今沈阳相关的典籍,历经战乱和灾害能够保存下来并流传至今,是漫长历史岁月中曾生活在当今沈阳地区的历代先贤,对沈阳本地文化底蕴的深厚馈赠,正是这些深厚的文化底蕴,构成了沈阳的文脉传承。

然而,遗憾的是,很长一段时间里,整理出版的历史文化典籍为数寥寥,许多典籍被遗失、被损毁。譬如,清同治年间沈阳会文山房主人邸文裕编印的《陪都景略》,是较全面记述盛京沿革、社情、民俗的典籍,但在沈阳各家图书馆都找不到;又如清末文史学者金梁著的《奉天古迹考》,只在辽宁省图书馆藏有一本,其序言还被撕剩半页。鉴于这些历史文化典籍濒危的状况,在政府支持下,2008年,沈阳市文史研究馆启动整理辽沈地区久被湮没的历史文化典籍工程,至今已编辑、校注、出版十辑27部30册具有标志地域根脉性质的图书。

汲取精华,剔除糟粕。经过文史专家不懈的辛勤笔耕,一批典籍和手抄本得以起死回生。丛书第一辑《陪都纪略》《沈阳百咏》《陪京杂述》三部校注典籍在2008年就呈现在读者面前。除《沈阳百咏》曾排印活字版外,其他两部是清末刊印后从未再版的珍本。因出版后颇受好评,在编辑丛书第二、三辑时,编委会确立了对研究沈阳历史文化有较大参考价值的珍贵古本优先整理的目标,集中校注整理了清代王一元的《辽左见闻录》、邸文裕的《陪都景略》、纳兰常安的《沈水三春集》,并本着存史用史的原则,编选校注了《历代沈阳诗词汇选》。其中《辽左见闻录》成书较早,是康熙年间记述辽东见闻的小百科,尤其书中对东北流人的记述极为珍贵,是存世不多的手抄本第一次正式刊印。《沈水三春集》是曾任盛京兵部侍郎的纳兰常安在沈阳写就的诗文集,其中《盛京人物颂》《盛京瓜果赋》《盛京蔬菜赋》《盛京物产赋》及《盛京风俗记》,已成为辽沈文坛名篇。这部《沈水三春集》此前在辽沈地区图书馆中遍寻未见,此次是在国家图书馆中寻到,点校出版后,为辽沈文史研究者提供了史料。

从现已面世的《沈阳历史文化典籍丛书》看,除上述列举的珍籍外,苗君稷的《焦冥集》、陈梦雷的《松鹤山房诗集》、姚元之的《使沈草》、缪公恩的《梦鹤轩梅檞诗钞》、裕瑞的《沈居集咏》、辽东三才子荣文达、房毓琛、刘春烺的《鹿苹斋诗文赋集》《隅梦草堂诗草》《看云听涛馆诗》、沈阳三才子缪润绂的《含光堂诗文集》等,这些清代典籍是刊印百年后,第一次校点再版,弥足珍贵。

据此,张春风认为,这套历史文化典籍丛书的面世,首要贡献是对那些长期沉寂、濒临湮没和散藏在民间的有关沈阳地域文化典籍的抢救性发掘、整理,使那些散失的、残缺的、破损的珍贵典籍经整理出版后得到保护,获得重生,特别是一些孤本、珍本和善本再现生机,意义重大而深远。而且,典籍所承载的思想内容经过梳理、校注,为进一步研究地域历史文化奠定了丰富的资源基础。

实现文化典籍创造性转化、创新性发展是当代社会的现实需求 也是文化典籍永葆生命活力的可靠保证

历史是地域的根,文化是地域的魂。一座城市的历史、文化和精神,往往浓缩在浩瀚历史长河的文献典籍中,而那些与沈阳历史文化相关的文献典籍,是厘清文化脉络、更好地走向未来的有效载体。通过文史专家校注沈阳历史文化典籍并予以解读,能够让越来越多的沈阳典籍“活”起来,为今人所学所用,走进生活,走进时代。据张春风介绍,这套丛书的部分诗赋将为沈阳市旅游产业赋能。《盛京蔬菜赋》《盛京瓜果赋》《盛京物产赋》等诗赋,将为沈阳发展生态品牌农产品提供文化赋值,使沈阳众多的具有国家地理标志产品走进大众视野;部分诗赋还将作为重要地域历史文化读物,进入中小学校,让孩子们知沈阳、爱沈阳。充分利用这些典籍,将释放出“文化+”的新动能。

张春风说,城市发展最终是以文化的繁荣兴盛来实现的,文化的繁荣才是城市发展的最高目标。腹有诗书气自华,人如此,城市亦然。文化滋育着沈阳的生命力,催生着沈阳的凝聚力,激发着沈阳的创造力,培育着沈阳的竞争力。振兴的加速度需要持久的文化力来推动,相信未来,深厚的历史文化底蕴会使沈阳变得越来越有魅力。

在文化学者彭定安看来,“地理是历史的舞台”,从地理历史学和历史地理学的学术视域来诠释和认定《沈阳历史文化典籍丛书》的出版,意义是多方面的。

沈阳在地理上居于一种特殊而突出的位置。它是东北地区的前哨,扼关内外之通衢要道,既是东北文化与中原文化交流的前哨,又是东北区域文化与关内文化交融的前哨。而在文化意义上,它还是东北区域文化的中心。在历史发展进程中,沈阳文化曾经执东北区域文化之牛耳,积淀丰富而深厚。故此,将沈阳历史文化典籍收集、整理、校注、出版,就不仅具有本身的意义和价值,而且具有区域文化方面的更广泛的意义。

区域文化是民族文化母体的分支,它既是民族文化总体的分支,汲取民族文化母体的滋养;又具有自身的地域和民族特色,而向母体文化奉献文化特质并丰富母体文化。因此,将沈阳历史文化典籍整理出版,也可以说,不仅具有自身的和区域的文化意义,而且也是中华民族传统文化积淀的部分。从以小观大和以大观小的角度来评骘这部历史文化典籍的出版,都可以作如此论断。

文化是一个城市的灵魂。《沈阳历史文化典籍丛书》的出版正是沈阳整理历史文化积淀,加强城市文化建设,丰富“城市灵魂”的有益与有力举措。一个城市的文化构成,是“传统-现代”“积淀-挖掘”“重读-发扬”的结合。这套丛书的出版,正可以在这样几个方面发挥作用,起到建设、丰富“城市灵魂”的作用。

鲁迅曾经论述文化的“不用之用”,那意思是,文化不能吃、不能穿、不能用,没有经济效益,但它的“看不见”大用,却在于丰富人们的精神、建设人们的灵魂,鲁迅称之为“神思”,他指出:“文章不用之用”,就在于“益神”“涵养吾人之神思”。在现代经济社会迅猛发展的时期,一些人对“精神-灵魂-神思”比较忽略甚至忽视。这是一种严重的偏狭,于人于社会的发展都是不利的。所以文化建设与积淀,是具有“不用之用”的大用。《沈阳历史文化典籍丛书》的问世,就具有这种“看不见”的“不用之用”的大用。

彭定安进一步谈道,当下,我省各地均在加强营商环境建设。表面上看,《沈阳历史文化典籍丛书》的出版,与之关系不大,其实内在的作用是存在的。这除了上述的意义与价值之外,它与营商环境建设也是有一种内在的关联。其一是人们的精神,即文化素养增强了,就与营商环境建设有那种“不用之用”的关系。再说,人应该是“环境”的主体,人的文化素养上去了,人所构成的环境,也就改善了、上去了。在他看来,一个城市的文化建设与文化积淀,是这个城市的发展、建设、立于时代之前列的重要方面。这一文化工程包含诸多方面,整理、出版以及推广文化典籍的积存,并作现代诠释,只是其中之一。现在,《沈阳历史文化典籍丛书》陆续问世,已成规模,卓有成效,正在彰显沈阳悠久的历史文化底蕴。

择其有益于当下辽沈文化发展的典籍出版 使这一工程具有基础性工作意义

“尽管已出丛书数量可观,内容丰富,但也只是这项文化工程取得的阶段性成果,未来我们还要坚持不懈地做下去。”作为《沈阳历史文化典籍丛书》的主编之一,沈阳市文史研究馆馆员、作家徐光荣对这套丛书的出版有很深的思考。

徐光荣说,整理历史文化典籍,从挖掘、梳理到校注、研究,是一个互相关联的过程。挖掘的范围要广、要深、要细,从浩如烟海的古旧图书中鉴选甄别,择其有益于当下辽沈文化发展的典籍出版,使这一工程具有基础性工作意义。在编辑《沈阳历史文化典籍丛书》时,参考了4种手抄本校注出版了《辽左见闻录》。这是清代康乾时期东北的小百科全书,颇具抢救价值。研究发现,清代时多种图书提到《陪都景略》,但丛书主编们遍查东北各地图书馆均未见踪影,后在北京图书馆找到此书,他们据此通过该馆所藏的海内孤本校注重印,使此书成为研究盛京沿革、社情、民俗的重要史料。

在徐光荣看来,整理历史文化典籍,校注与研究更加重要。校注要仔细研读古籍原文,这是发现探寻古籍价值的关键环节,而进行专项深入研究,更能从历史与现实结合的高度,提炼古籍中蕴含的文化精华与价值。如遍查“二十四史”中有关辽宁的记载,在《魏书·韩秀传》中,发现了辽宁朝阳人韩秀的一篇议政散文《敦煌移就凉州议》,由此得知,因有韩秀和他的议政文,才保住了敦煌这座古城,才使敦煌石窟的艺术生命持续千年。像从国外找到的元代辽籍文学大家耶律楚材的《西游录》,堪称是《大唐西域记》后又一部记述西域历史风情的名篇;从《录鬼簿》《元曲选》等典籍中,发现辽宁盖州人石君宝写的《秋胡戏妻》《曲江池》等名作,是元杂剧大家之一;而细读被写进《清史稿·文苑传》的刘文麟的《仙樵诗钞》,就发现他曾任盛京萃升书院山长,是第一位以诗歌反映鸦片战争的诗人,等等。这些历史文化典籍的梳理,使地域文脉逐渐明晰。

沈阳市文史研究馆馆员初国卿认为,这些具有地域特色的历史文化典籍经过甄选、组合、精审、严校,重新呈现,有助于人们从专业学术角度了解这些作品,把握作品所反映的时代风貌。作为最新出版的《沈阳历史文化典籍丛书》第十辑的主编,他以此辑为例介绍说,此辑收入近现代辽沈名人张之汉、王永江两人的诗集,在沈阳近现代文化史上,张之汉、王永江有着重要的地位和影响,其诗作也有着不同凡俗的表现。张之汉生于1866年,王永江生于1871年。在那个风云变幻的历史时期,两人既是同僚,又是文友。他们的诗具备独特的创作理念与个人风格,在当时的辽海诗坛有着重要地位。所以,两人诗集收在一辑中,参阅对读,或许更能深入了解和体味那个时代的文化特征与文本意象。