韩愈的《马说》影响至今

更多精彩 扫码观看

辽博在展板上用图画注解韩愈的《马说》。

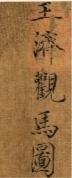

(传)宋 徽宗赵佶绘《王济观马图》及细节。

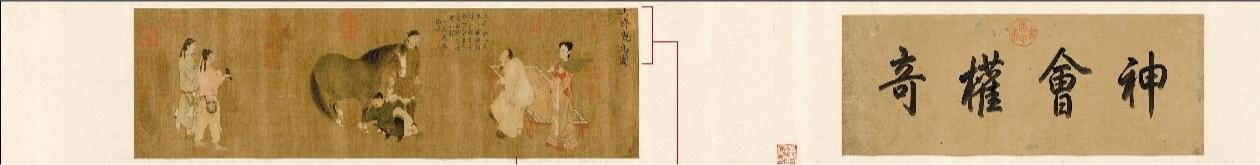

左图字迹与瘦金体字(右)有区别,成为判断此画为伪作的主要标准。

本报记者 朱忠鹤

提示TISHI

辽宁省博物馆正在举办的“山高水长——唐宋八大家主题文物展”中,有一幅《王济观马图》。虽然这幅画上有宋徽宗的“瘦金体”和他的“双龙玺”印,而且还有清乾隆皇帝的亲笔题跋,但经专家鉴定,此画并不是宋徽宗的真迹。

《王济观马图》生动再现了西晋重臣王济对马的痴爱,由此引出借马喻人的识人、用人话题,而以雄辩之气论述人才与千里马、感叹“世间伯乐不常有”的文豪是韩愈。

《王济观马图》原是赝品

斜坐榻沿,身体前倾,双目凝神,只为了欣赏面前的这匹身姿飘逸的骏马,这就是《王济观马图》描绘的主要内容。

辽宁省博物馆正在举办的“山高水长——唐宋八大家主题文物展”中,陈列着这幅《王济观马图》。在这幅画里,画家用线条与色彩,勾勒出一幅赏马、观马、辨马的图景。在这幅画的右上方,写有宋徽宗瘦金体式的“王济观马图”。

“根据画法、钤印、画绢质地等多个细节来判断,这幅画不是北宋时期作品,所以不是宋徽宗所画。”辽宁省博物馆相关专家给出了这样的论断。

这幅画为绢本工笔设色人物画。除了用瘦金体写的“王济观马图”5个字外,在画的左上方,盖有骑缝的宋徽宗“双龙玺”印。不过,这幅画中的瘦金体缺乏宋徽宗墨迹的神韵,“双龙玺”也与宋徽宗的真正玺印有别。不仅如此,所用绢本不是宋绢,而是流行于元代,直到明代仍在使用的一种比较细腻的画绢。通过上述判断,辽博专家推断这幅《王济观马图》是一幅仿作。

在此次展览中,之所以展出这幅《王济观马图》,主要是因为“马”这个元素。“唐宋八大家”之一的韩愈曾经写过千古名篇《马说》,一个是绘画中的马,一个是文字中的千里马,“马”成为了链接点与核心点。

资料记载,韩愈的求仕之路并不顺畅。唐贞元十一年(795年),27岁的韩愈第三次参加科考,但仍以失败而告终。在此期间,韩愈曾三次上书宰相,就治国安邦发表自己的看法,但均石沉大海,没有得到任何回复。无奈且觉得郁郁不得志的韩愈只好离开长安,前往东都洛阳。

虽然出仕不利,但韩愈并没有就此沉沦,而是相继投入宣武节度使董晋、武宁节度使张建封等门下,但都没有得到重用。自己的人生遭遇,再加之当时政治黑暗,愤懑不已的韩愈写下了千古名篇《马说》,发出了振聋发聩的呐喊——“千里马常有,而伯乐不常有”“其真无马邪?其真不知马也!”这种人才被埋没的苦闷引起了后世的共鸣。也正因为这篇文章,辽博此次“唐宋八大家主题文物展”才展出这幅《王济观马图》。

辽宁省博物馆相关人员透露,除了辽博正在展出的这一幅,清朝的《石渠宝笈》中记录有另一幅《王济观马图》,除此之外,目前市场中还有其他的《王济观马图》版本。这些画作构图、内容基本一致,由此可以推断,这些《王济观马图》有共同临摹底本,但该底本在哪儿?是否为宋徽宗所作?目前不得而知。可以确认的是,由马引出的话题千古不衰。

识马的王济是西晋重臣

不知《王济观马图》的原作者是否受韩愈的《马说》影响,也不知韩愈是否知道王济是个伯乐,从宋朝崇尚读韩愈的文章这一事实推断,《王济观马图》原作者应该了解《马说》。马,把不同时代的两位重要人物联系到了一起。

王济,这位西晋士大夫的确嗜马如命,十分喜爱赏马、识马、玩马。

《晋书·列传第十二》中记载,王济为西晋重要将领王浑的次子。《晋书》中这样描述王济:“少有逸才,风姿英爽,气盖一时,好弓马,勇力绝人,善《易》及《庄》《老》,文词俊茂,伎艺过人,有名当世。”意思是说,王济喜欢射箭与骑马,胆量与力气超过他人。王济不仅一身英武,同时文采斐然,精通《周易》和老庄哲学,可谓“文武双全”,是当时的名人,与姐夫和峤及裴楷齐名。

不过,这位名人也曾因为言语刻薄、行为乖张、生活奢靡而饱受非议。

《世说新语》中载,王济的父亲在任徐州刺史时,迎娶了当地百姓家的女儿颜氏为后妻。但在婚礼上,有人认为新郎王浑是地方长官,而新娘子是百姓家的女儿,如果他对新娘子拜礼,不符合礼仪要求,于是王浑就没有拜礼。就因为父亲没有按照婚礼流程向新娘子拜礼,王济就一直不肯视颜氏为继母,只称呼她是“颜妾”。

王济的姐夫和峤生活比较节俭,他的院里有一棵李子树,树上结的李子十分好吃。和峤十分珍视这棵树,结下的果子不肯轻易给人,就是晋武帝司马炎明确提出想要吃这棵树上的李子,和峤才进贡了10个。但是,王济趁姐夫入宫值班的空当,带着几个伙伴偷偷潜入和峤的果园,不仅吃光了树上的李子果,还把那棵树给砍断了。这件事也被记录在《世说新语》里。

对于王济的奢靡,《晋书》也有评价:“性豪侈,丽服玉食”。《世说新语》中说,有一次司马炎到王济家做客,席间吃了一道蒸乳猪,十分美味,就询问王济这道菜是怎么做的。王济告诉他,这道菜的关键是乳猪,他的乳猪是从小就用人奶喂养的,所以才如此美味。听到这儿,司马炎心中十分不悦,还没有吃完就匆匆离开了。王济的生活奢靡,由此可见一斑。

相马的标准今天仍在用

王济十分喜爱骏马。《晋书·杜预传》中这样写道:“(杜)预尝称(王)济有马癖,(和)峤有钱癖。武帝闻之,谓预曰:‘卿有何癖?’对曰:‘臣有《左传》癖。’”意思是说,杜预告诉皇帝,王济爱马,他姐夫和峤爱钱,而自己喜欢读《左传》。虽然这段话主要是为了突出杜预,但从文字中可以看出,王济有马癖已经是当时西晋公认的事情了。后人就借用王济的名字,把熟悉马性的人称为“王济癖”,也有称“马癖”的。

《晋书》中就记载:“济善解马性,尝乘一马,著连乾障泥,前有水,终不肯渡。济云:‘此必是惜障泥。’使人解去,便渡。故杜预谓济有马癖。”这段话的意思是,有一次王济骑马渡河,但马走到河边始终不肯再前行了,王济说,肯定是这匹马惜爱它身上的障泥,才不肯过河,于是让人卸掉了障泥。果然,障泥卸掉后,这匹马就顺利过河了。

正因为王济爱马、懂马,所以后世以他为题材创作了不少绘画及诗歌作品。比如,唐朝诗人韩琮就曾在《咏马》一诗中写道:“难逢王济知音癖,欲就燕昭买骏名。”这样看来,韩愈也应该听说过王济这个识马、爱马之人。

辽宁省博物馆此次展览的《王济观马图》也是以王济相马为主题而创作的作品。在这幅画中,身体前倾的王济正聚精会神地相马。“相马是一门学问,古代多本书中都对相马有所论述。”对马术有多年研究的裁判刘非说,“我们喜爱骏马,所以我们对韩愈的《马说》有更深的体会,引起的共鸣更直接更深刻。通俗地说,千里马再好,也得有识马的人来发掘。”

“不过,好马的判断还是有一些共通标准的。”刘非说,相较于古代,现代对马匹的鉴别更为复杂与多元。一般来讲,衡量一匹马是不是好马,大约包括20多项指标。这些评判标准延续了《相马经》等古代相马著作中的一些理论。在唐代李石所著的《司牧安骥集》中,就提到好马要“眼似垂铃”“耳如削竹”“口叉欲深”等,这就是文化传承。

尽管辽博此次展览的《王济观马图》并非宋徽宗真迹,但这幅画能让观者迅速联想到韩愈的《马说》,从而深思、回味,不得不说它也是一件具有价值的文物。

(本文图片由辽宁省博物馆提供)

手记

识人与用人

本报记者 朱忠鹤

“唐宋八大家”之一的韩愈曾写名篇《马说》,正因为这篇杂文借马喻人,辽宁省博物馆在此次举办的“唐宋八大家主题文物展”中才将清宫散佚的《王济观马图》陈列其中,用马述史,以马释意。

韩愈的《马说》主要讲的是如何辨识人才;《王济观马图》上乾隆皇帝题跋“神会权奇”也是由马及人,一语双关。由此看来,马,这种四蹄翻腾、长鬃飞扬的人类伙伴,已经在文化层面与识人、用人密切关联起来了。

自古至今,识人与用人就是一个热门话题。这并不奇怪。人是这个客观世界里的主观个体,选用什么人、如何被选用,选用之后如何使其发挥作用,在这个全链条之中“人”的问题贯穿始终。用人精当,事业腾达;用人失察,诸事皆毁,正所谓“成也在人,败也在人”。韩愈的《马说》之所以能够成为千古名篇,就是因为文中所借喻的识人与用人之说引起了众人共鸣才被广泛传阅。

那么,怎么辨识人才?这里有很多技巧性的方法,比如晚清重臣曾国藩就曾采用“相面法则”,并对其进行过总结,比如他说“邪正看眼鼻”“功名看气概”“富贵看精神”等。不仅如此,曾国藩还有一套独特的识人方法。面对前来拜见的晚生,落座之后曾国藩长久默不作声,从上到下,紧紧盯着来访者,直到看得对方浑身打颤,他才慢慢打开话匣子。曾国藩借此方法来初筛人才。

当然,曾国藩的这个识人方法并不科学,而且,他也更注重在日常中观察识人:“听其言量其心志,观其行测其力,析其作辨其才华,闻其誉察其品格。”

曾国藩的“相面术”更多的是站在用人一方来进行评判,而作为被用的一方,则有另外的期盼与对用人者的提醒。《马说》中就已经提到,“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:‘天下无马!’呜呼!其真无马邪?其真不知马也!”这个千年之叹,不知代表了多少仕途失意者的心声。

实际上,识人不易,用人同样很难。如何发挥千里马的长处,而非让千里马与垦荒牛同在田野里耕作,做到用当其人、用当其时、用当其事,这是考验用人者眼光的重要课题。