让“精准+创新”成为减负助推器

更多精彩 扫码观看

新宾满族自治县永陵镇陡岭村小学生何晓林在家写作业。

沈阳铁路第五小学创新教学深受学生喜爱。

沈阳珠江五校小学生在上课。

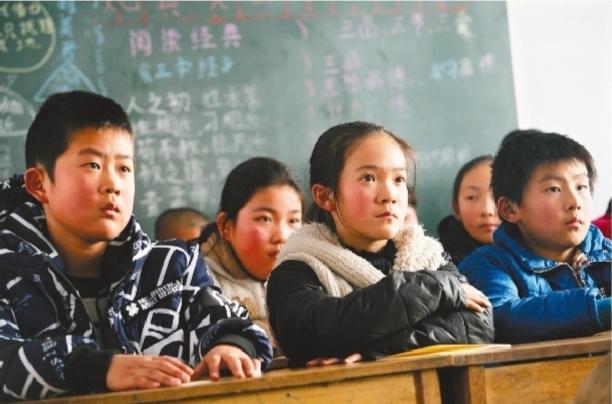

清原满族自治县湾甸子镇大边沟村小学生在听老师讲课。

本报记者 王 坤 葛红霞 文 本报记者 杨靖岫 摄

提要

累!一个字概括了目前大部分中小学生及家长的身心状态。

繁重的课业是主要负担。

学校、家庭、培训机构三点一线,是孩子及家长最熟悉的行动轨迹。我们看到,步履匆匆的孩子越来越多;我们也看到,身心俱疲的家长也越来越多。

减负,成为群众之盼。

近日,外省某学生家长因个别教师“微信群布置作业”给家长造成增负的问题,愤然退出家长群,引发学生家长网上接力喊话,让人们再次聚焦“中小学生过重的课业负担”这一热点话题。

为坚决纠正加重学生负担的不正当做法,省教育厅印发《辽宁省义务教育阶段学生作业管理“十要求”》(以下简称“十要求”),明确规定,学校必须“零起点”教学、学校必须合理确定考试难度、学校必须控制作业总量……

“十要求”出台后,有学生家长又出现了“校内减负、校外增负”的新焦虑。

减负,不是一家之言,也不是一家之事。

中小学生的减负工作从何做起?本报记者深入调查。

引子

“每天,你的课业多吗?”

近日,记者在部分城市中小学校校门口随机采访数十名中小学生,问了同样一个问题后,得到的答案近乎一致——多!

一名小学三年级女生告诉记者,她每天晚上10点钟才能上床睡觉,而睡前的大部分时间用于做作业,“即使这样,时间还是不够用。”

“我没有时间玩。”一名初中一年级男生对记者说,“自从我上了中学后,就再也体会不到玩的滋味了。”

“我根本就没痛快地玩过。”一名小学六年级女生说,她在上幼儿园大班时,父母为了让她尽早适应学校生活,提前一年为她办理了退园手续。她在校外培训机构提前学完了小学一年级课程,之后,每个寒暑假都会在这家培训机构提前学完一学期的书本课程。

记者注意到,每天放学后,来不及回家吃饭、直奔校外培训机构的中小学生不占少数。

一名小学三年级女生对记者说,她每周有两个晚上在校外培训机构补课,周六周日在校外学习超过6个小时……“我有上不完的课,写不完的作业,课内的、课外的……”

记者在调查中还了解到,在中小学生家庭中,“一人学习,全家不闲”,全家人围着课业转的现象十分普遍。

“孩子写作业,大人负责检查,录视频、拍照片、对答案、转发家长群……”一名初中生家长说,孩子累,大人更累。

新闻链接

辽宁省义务教育阶段 学生作业管理“十要求”

1. 学校必须“零起点”教学,严禁敷衍教学超纲超进度教学。

2.学校必须合理确定考试难度,严禁公布学生考试排名。

3.学校必须控制作业总量,严禁挪用挤占自习课时间。

4.教师必须精准布置作业,严禁布置惩罚性、重复性作业。

5.教师必须亲自批改作业,严禁家长、学生代劳。

6.学生要主动独立完成作业。

7.学生要做到每天坚持校外体育活动。

8.家长要做好学生家庭作业的督促落实。

9.家长要做好学生睡眠保障。

10.各地要切实减轻教师负担,严格控制各类社会事务“进校园”。

家长对学校非“零起点”教学质疑声最高

学校教育功能缺位 无形加重学生课业负担

是什么原因造成了中小学生及家长为课业所累的局面?

“开学时我给孩子买了10本‘田字格’,可我没看到老师带着孩子认真练过几个字,就已经开始布置看图写话了,我只能额外替他找书法班练字。我不得不再找作文班,提前教孩子写作文。”一名小学二年级学生的家长向记者大吐苦水。

有学生家长反映,个别学校非“零起点”教学、超纲教学,导致家长不得不到校外培训机构,为孩子补习本该在学校里应该解决的课业,这是带给孩子过重课业负担的客观因素。

“课上讲得快、课下抓得严,课上不解决、课下反复练。”一名初中二年级学生家长说,这种现象在中学阶段表现得比小学阶段更为明显。有的教师赶超教学进度,把两节课并成一节课讲,两个月讲完半学期的课,学生在课内消化不了,就得在课下反复练习、大量做题。

“我的孩子每晚11点前睡觉算是早的。背的、写的、读的、练的,有的老师还要求线上打卡,孩子忙得没有时间休息。”一名初中一年级学生家长说。教师要求高、家长不放手,双重施压下,学生负担很重。

“学校总有各类名目的统计表、回执单,还有网上答题的要求,教师也不是三头六臂,只能布置给家长。”有家长对此表示十分不满。各级部门交叉重复、布置随意的各种监督检查、各类评比事项和统计要求,不仅给教师带来负担,还挤占了教师教学及批改作业的时间,无形中也给学生及家长增加了负担。

“没有厘清学校教育和家庭教育的边界,是造成课业负担不可承受之‘重’的一个重要原因。”省人大代表、沈阳市教育研究院教育决策咨询研究部部长赵海千说,学校教育和家庭教育均有各自主责主业,教师、家长履职不清,最终带来的结果就是为孩子层层加码。

赵海千说,学校是教育学生的场所,教师承担教书育人的职责。教师特别是中小学高年级教师,不能以提高学习成绩为由,也不能为提高教学进度,盲目用“提速”“题海”战术,应该充分地利用课堂、校内时间,解决应知应会知识点,各级教育主管部门在规范并提升教师职业素养的同时,要设计好促进教师提升教学质量的指挥棒。

记者了解到,此次省教育厅出台的“十要求”明确,教师必须亲自批改作业,严禁家长、学生代劳;严禁控制各类社会事务“进校园”,不得安排教师到与教育教学无关场所开展专项工作,不得要求教师重复填报同类表格数据等内容。

提前学、拔高学违背教育规律

家庭教育功能错位 助长校内减负、校外增负

沈阳市沈河区一名二年级学生很神秘地告诉记者,“阿姨,我们班张淼淼(化名)妈妈坚持不住了,今天张淼淼告诉我,她去补英语了。”

张淼淼妈妈接受记者采访时直言不讳,“老师上课前问班上谁没有参加过校外补课,就咱孩子站起来了。说心里话,我坚持不住了。”

“为了不让孩子‘输在起跑线上’,我们只能让孩子‘从起跑线上就加速跑’。”采访中,家长们坦言,竞争客观存在,能舍得孩子累,却不能忍受孩子“落后”。

“我感觉让小孩真正累的,还不只是课内作业,大量的校外培训,形形色色的补习班、兴趣班,挤占了孩子们的游玩时间、阅读时间和睡眠时间,而校外培训机构多以应试为导向,节奏快、内容满。”鞍山市铁东区的一名学生家长说,在她身边,盲目攀比、冲动报课的家长特别多,她认识的一个孩子,双休日两天休息时间,要“转战”四家培训机构。

专家称,家庭教育功能错位,某种程度上成为减负实施的绊脚石。目前,中小学生过重课业负担的源头,已由学校教育向家庭教育方面转移。

提前学、超速跑的现象,在中小学生中十分普遍。

记者在采访中了解到,在沈阳某中学,一名班主任老师曾对班级学生的校外补课情况做过调研。

在开学第一堂课上,这名教师问,“学完初一上学期课程的,请举手!”全班学生大多数举手了;她接着问,“学完初一一年级课程的,请举手!”全班有80%的学生举手了;她最后问,“学过初二课程的,请举手!”全班有30%的学生举了手。

沈阳市和平区一名初一学生家长说,她儿子就是在小学毕业后,利用暑假时间在民办培训机构,把初一上学期的语、数、外三门学科全部学了一遍,她为孩子交了2680元的补课费。

提前学还不算啥,拔高学势头更胜。

“虽然校内的课程安排不超纲,但考试竞争就摆在那,选拔PK无上限,孩子只能越学越难、越考越高。”一名小学四年级学生家长说,目前他的孩子在校外培训机构补习的英语课程水平,相当于非英语专业四级水平,达到非英语专业大学本科毕业规定水平。

家庭教育功能错位会带来怎样的结果?辽宁教育学院兼职心理教研员、心理高级教师董巍认为,片面追求学业成绩的目标导向,必然会激发出很多无视教育教学规律的“过高”“过快”“过严”“过重”的学业训练模式。

“为了取得好成绩,家长不惜重金给孩子补课、请私教,导致课业负担翻倍;家长督促学生抢跑、拔高学,为校外培训机构超纲教学提供了源源不断的动力,校外补习机构不顾教育规律,通过各种强化练习达到快速提高孩子成绩的目的,反向给家长、孩子戴上应试枷锁;学校面对越来越普遍的课外提前补习现象,不得不改变教学起点,赶超教学进度,拓宽授课范围。”董巍说,家长、社会办学机构、学校三方“夹击”,不利于教育教学良性发展,逐渐形成恶性循环。

“学校、老师、家长、社会,都应该成为孩子身心健康成长的引领者、保护者,而不是‘只见成绩不见人’的施压者、训练者和管理者。”董巍说。

“减轻中小学生过重的课业负担,不只是对学校单方提出要求,也有对家长的期待。”省教育厅相关处室负责人表示,在学校、教师不折不扣严格落实“十要求”文件精神的同时,呼吁家长要保持同步,结合自己孩子的学业实际,量体裁衣,尊重教育规律和孩子成长规律,避免让孩子陷入“校内减负、校外增负”的怪圈。

培养学习习惯最重要

学会“抓起”与“放下”

省教育厅此次出台的“十要求”,从制度上为中小学生减轻课业负担作出了明确规范。

省教育厅相关处室负责人对“十要求”解释说,减负核心是提质减负,把教育质量提上去,把负担减下来。要求教师在作业内容把握上更专业、判断更准确。

教育主管部门提出,减负不是喊在嘴上,而需落到行动上。“精准+创新”是减负的助推器。

记者在采访中了解到,目前,我省不少中小学校已陆续推进减负不减质量的科学有效实施办法。

在丹东市福民街小学,为让小学生们从过重的课业负担中解放出来,学校在作业布置上,设计出“三分法”,即布置作业分层次,“一分”必做没有选择,“二分”提高鼓励选择,“三分”自主自由选择,针对不同学生的学习能力量体裁衣。

“我们由同学年的教师统一规划一周教学进度和内容。各科教师先用‘三分法’设计好每节课的作业,并进行试做,学科之间相互协调,保证作业量合理。设计好课业后,每周一向家长公示。班级老师在具体授课时,根据班级实际,适当微调作业内容。”该校相关负责人说。

在辽宁省实验学校记者了解到,学校把课业研究纳入日常管理。基于每一门学科的标准,建立了备课、上课、批改、辅导、监测、评价各环节的常态化研究制度。

辽宁省实验学校校长张丽文介绍,学校以常态研究、科学统筹、分级管理,促进课业精准,做到“减负提质、轻负高质”。

“不仅是备课环节,包括作业批改环节都有规范。由各学科教育研究室统筹作业命题设计与实施,集体研究、设计,教研室主任、年级组长、班主任分别协调学段、年组、班级作业,相关部门跟进检查、督促、评价。”张丽文说。

“针对初中生特点,学校制定了‘个人备课、集体备课、个人二次备课’的三级备课制度,杜绝超纲教学现象。同时,集备组统一研定作业总量,作业布置前向班主任报备,从源头上控制了作业量。”营口市实验中学校长益东介绍说,在批改环节上,学校加大了对教师的管理和奖惩力度,对作业完成和批改情况向家长进行反馈。

学校要学会“抓起”,家长要学会“放下”。

“在当前教学和升学目标下,单纯依赖减轻课业量治标不治本,根本在于培养中小学生学习习惯,提升学习效率。”张丽文表示,引导中小学生自我规划学习、自我管理时间的能力更为重要,提升孩子学习的内生动力,而在这一方面的责任,家庭教育责无旁贷。

沈阳市沈河区二经街第二小学四年四班李翼飞是班级里的“小学霸”,学习好还不耽误玩儿。他妈妈戴晓瑜对记者说,让家长“放下”,不是放下责任、放手不管,而是放下焦虑、放下盲从、放下浮躁。四年来,戴晓瑜根据孩子成长的不同阶段,精心为他选择阅读书籍和学习资料,坚持陪伴孩子学习,引导他自主学习。

“家庭教育是学校教育的有益补充,家长在教育理念上也要与时俱进、跟进创新。”戴晓瑜说,有意识地变大水漫灌为精准滴灌,变强制为引导。比如通过在家里打造个性书房,制造学习气氛、营造书香氛围。

“家长要承担起家庭教育的主体责任,既不能越俎代庖,也不能放手不管。”赵海千建议家长要把侧重点放在引导中小学生学习与行为习惯、品格与人文素养的培育上,发挥好教育陪伴、引导、督促、关怀的积极作用。

专家呼吁,减负是一项系统工程,决不是一家之言,更不是一家之事。教育主管部门、学校、教师、家长唯有形成合力,才能促成变局。

减负不减责任,学校、家庭要各司其职,家校共育、携手并进,找准学校教育与家庭教育的平衡点,才能不让减负成为一纸空谈,让中小学生真正放松下来。