沈阳借助大数据推进监督职责从“有形”到“有效”

更多精彩 扫码观看

工作人员正在大数据监督平台上查询信息。图片由沈阳市纪委监委提供

大数据监督平台收录全市3133个财政预算单位的项目、资金、物资数据60.9亿条。

本报记者 王 坤

提要

过去,对公权力的监督,靠人工发现,形式单一。

纪检监察机关“坐堂办案”,线索来源主要是信访举报。

正所谓,“民不举官不究”。

因为监督没跟上、不到位,有些群众利益守不好也守不住。

把监督作为首要职责,融入治理、形成常态,推动国家治理体系和治理能力的现代化,是十九届中央纪委四次全会明确提出的一项要求。

如何落实?考验着纪检监察机关的担当与智慧。

破解基层监督难,创新监督方式,提高监督能力,提升防治腐败水平,是省纪委监委的具体安排。

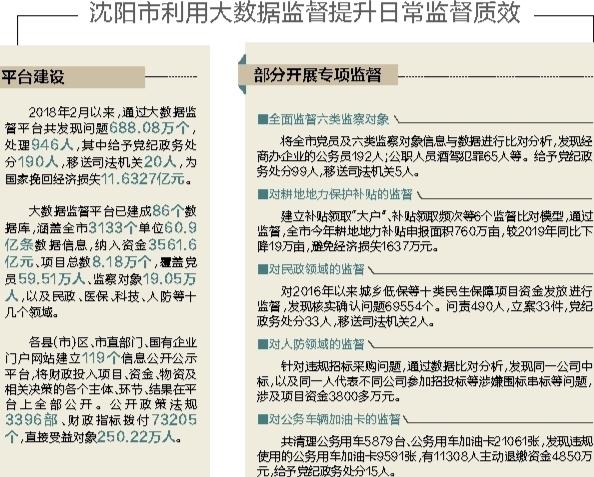

沈阳市纪委监委从2018年3月开始,将大数据应用到纪检监察业务中,借助大数据开展监督,推进监督职责从被动变为主动,从突击检查到日常监督,从表面监督到深层次监督,从“有形”到“有效”,使监督职责定位更细、更实、更有力。

传统监督方式的弊端在哪儿?新监督方式效力何在?新监督方式相对于旧监督方式是替代还是补充?本报记者深入调查。

“红灯”亮了!

“怀疑有人欺诈骗取医保基金。”9月15日,沈阳市医保局相关负责同志指着医保反欺诈平台上的数据信息,向记者讲述发生在2019年的那次“数据报警”。 当日,沈阳市于洪区圣爱医院门诊部出现住院人次比异常、床位利用率陡增,集中入院、集中出院的异常情况。“五人群、三人群、两人群结伴就医。”

医保反欺诈平台是沈阳市医保局对接沈阳市卫健、信用等部门系统,依托沈阳市纪委监委的大数据监督平台建成的,就市民普遍关注的医保基金领域问题,通过数据排查、比对、分析及研判,筛选疑似欺诈骗保行为。

“‘红灯’,意味着平台上出现了不正常数据。”该负责同志介绍说,发现问题后第一时间调查,查实了圣爱医院存在伪造病例、伪造购药发票等方面违法违规行为,将问题线索移交相关部门处理。随后,沈阳市医保系统围绕发生问题进行整改,完善流程、规范制度。

“数据是纪检监察机关发现问题的另一只眼睛。”沈阳市纪委监委第一纪检监察室韩冰说,类似利用大数据精准监督的问题还有很多。

基层监督难,难在“精准发现”

“大脚板”监督检查费时又费力

走进位于沈阳市浑南区万实大厦的大数据监督平台,在2800平方米的展示中心里,大屏幕上不停更换的信息,让人应接不暇。

沈阳市纪委监委第一纪检监察室副主任郭彬向记者介绍,包含公开公示、数据备案、综合分析、监督管理“四大业务系统”和“八大基础标准”的大数据监督平台收录了沈阳市3133个财政预算单位的项目、资金、物资数据60.9亿条,资金总量达3561.6亿元。

“这么多的数据信息能解决什么问题?”

“没有建成监督平台之前,我们查办案件基本靠信访举报。”郭彬说,大数据为纪检监察机关发现问题提供了抓手。

数据是有力的证明。“这个人已经去世多年,怎么还在领低保?”沈阳市辽中区牛心坨镇居民刘某在2016年至2018年间一直在领取农村低保和临时救助性补贴,而信息显示,他已于2015年2月去世。

郭彬说,刘某身边人知道他去世了,但不知有人以他的名义冒领的事,没人举报,问题就很难暴露出来。

“坐堂等案”,过去,纪检监察机关不主动发现、不需要发现、不会发现、发现能力不强、人情因素干扰等在基层普遍存在。郭彬说,有些损害群众利益的问题,群众都“看得见”了,民不举,官不究,问题就得不到及时处理。

党的十八大以来,监督被提上纪检监察工作日程。纪检监察干部变被动监督为主动监督,凭借“大脚板”走街串户、深入群众排查问题。

“但我们主动开展的监督检查,多半也是冲着问题去、带着问题查。”沈阳市纪委监委第一纪检监察室主任么家伟说,“大多是在案件查办后,我们发现了普遍性问题,所以才采取专项检查的形式。即便这样,有些问题隐藏很深,面上排查很难发现全、全发现。”

基层监督难,难在精准,大数据技术很快弥补了“大脚板”监督检查的不足,解决了发现问题难、排查问题不精准、挖掘问题不深等现实问题。

去年9月,沈阳市大东区纪委监委接到群众举报,有社区干部违规办理残疾证,冒领残疾人补贴。接到群众举报后,大东区纪委监委深入社区排查,线下发现9件违规办理残疾证问题。随后,大东区将申办残疾证工作的监管系统植入监督平台,再次对公职人员、社区工作者、残疾人专干、医院体检和全市残疾人等全部信息进行比对,排查出疑似问题75件,立案12件。

内部监督难, 难在自己的刀削不了自己的把儿

公权力公开晒,一时监督变时时监督

没有冷库、没有冷藏车,甚至一根鹅毛都没有的空壳“养鹅场”,竟然骗取了将近800万元的国家冷链物流补贴。沈阳市法库县发改局原局长等相关涉案人员被依纪依法处理。

2019年以来,沈阳发改委系统先后有信息中心原主任、经贸处原处长、法库县发改局原局长三名干部被留置,涉案金额最多的超过1000万元。

“信息壁垒加上外部监督缺位,导致一些职能部门在权力运行过程中‘一把手一言堂’。”郭彬说,公权力不公开、不透明是行业部门滋生腐败的根本原因。

两年多来,沈阳市纪委监委依托大数据监督平台与职能部门的业务数据库建立系统连接,整合了原来分割“沉睡”在数千家单位的数据信息,将权力运行的五大要素——资金、项目、物资、决策、权力(人)全部公开化。截至目前,全市围绕“数字政府”建设,共梳理出行权事项4559项。

公开是最好的监督。

平台工作人员向记者演示了公车卫星定位系统,该系统将全市2706台公车的具体出行轨迹随时反馈,还有单位加油卡的使用信息是否与公车一一对应等。通过数据对比,他们曾查出沈阳市21061张公用加油卡中有9591张存在问题。“放在过去,要么依靠举报,要么抓现行。”工作人员说。

“惠民补贴是群众关切。平台建成后,我们仅用两天时间筛查发现企业法定代表人、个体户、村干部,甚至去世人员领取低保、领用补贴等问题8万余条,涉及资金5304万元。”工作人员说,放在过去,人工入户核查半年时间最多能排查出其中1/10的问题。

沈阳市纪委监委成立大数据监督室,建立监督管理系统,推动各单位对权力清单、业务流程、审批环节、廉政风险等进行数据化分析整合,形成了“数据分析、发现问题、调查处理、及时预警、推动整改”的完整链条,为纪检监察机关日常监督提供数据支持。

把公权力晒在阳光下,将监督融入治理、融入日常,促进职能部门自我监督的责任意识大为增强。2019年以来,沈阳市前两批试点单位25家政府职能部门运用大数据手段,在审批监管、工程建设、基层民生、农业农村、公共财政支出等重点领域建设监管系统22个,制定防控措施923项,堵塞漏洞293个,共挽回经济损失1.174亿元。

“割韭菜”式执纪,管住一时管不住长远

靠前监督,治标又治本

创新,带来改变。

2018年11月,沈阳水务集团有限公司原党委书记、董事长陈阳接受纪律审查和监察调查。

陈阳贪腐金额达4000多万元。“他在任时没有一个招投标是合规的,所有项目都存在不同程度的违纪违法问题。”原单位同事这样评价他,但直到他被查才让人警醒制度的漏洞。“现在我们企业建立了大数据库,所有项目、物资、资金、招投标等信息全部公开,从源头上防治腐败。”该同志说。

提起这起案件,沈阳市委常委、市纪委书记、市监委主任王冬石表示,过去,纪检监察机关在履职方面重执纪、轻监督、出现问题再问责的弊端存在,执纪如同“割韭菜”,管住一时管不住长远,要解决治标又治本的问题,得做实做细监督首要职责,把监督挺在前面。

“主动监督、靠前监督,大大减少腐败存量,有效遏制了腐败增量。”沈阳市浑南区委常委、区纪委书记、监委主任于凯对大数据监督的效果深有感触。他说,浑南区新城开发建设过程中,因缺乏监管,土地征收领域曾经是党员干部腐败的温床。2011年至2016年间查处征收领域违纪违法案件46件,处分处理212人。“当时负责征地拆迁的干部几乎全军覆没。”于凯说。

2016年,浑南区率先引进航拍高清影像技术,建成土地房屋征收监督管理系统,将征收前后的土地信息全部存档,大大避免了权力寻租。去年,浑南区纪委监委又依托大数据监督平台,录入了公安户籍信息,包括死亡、迁入、迁出等数据,最大限度避免虚报冒领骗取土地补偿问题。

于凯介绍,2016年至2019年间,浑南区通过查办征收领域违纪违法案件,共处理了80人。而2019年度至今,通过查办征收领域违纪违法案件,处理21人。正风肃纪反腐减存量、遏增量效果显现。

阳光是最好的防腐剂。大数据监督到底带来了什么?用王冬石的话说,“公开透明的监督最大限度地保护了党员干部、守护了群众利益,让干部安心、群众放心。”

过去,沈阳市案件线索主要来自于信访件,最高年份达53%,而主动监督的成案率却不足5%。今年上半年,主动监督成案率上升到53%,信访成案率下降到9.8%。

创新监督方式,能否取代传统监督?“我们创新的监督技术,大数据监督绝不是独立于监督体系之外的监督,而是内嵌并贯通于监督体系中的监督。”王冬石解释,目前依靠“大脚板”的纪律、监察、派驻和巡察四项监督主动借助大数据技术开展监督,新旧监督方式各施所长,不断提升监督能力和水平。

沈阳市纪委监委还依托大数据组织开展了“小金库”专项治理、民政领域专项治理、招投标领域专项治理、涉农项目资金专项治理等专项检查,进一步有效控制腐败增量,减少腐败存量。将大数据监督与专项治理结合后,有力推动了专项治理的深化,为从根本上清除并解决问题创造了条件。

沈阳市康平县纪委监委开展地力补贴专项监督,通过大数据监督平台,促进全县开展自查自纠,补贴总面积由2016年的123万亩下降到2018年的119万亩,一年就为国家避免资金损失360多万元。

记者了解到,不只沈阳市,我省各地纪检监察机关已将大数据监督作为人力监督、线下监督的有力补充,进一步打通全面从严治党“最后一公里”,加快推进纪检监察工作高质量发展,推进国家治理体系和治理能力现代化。