深山松塔采收忙

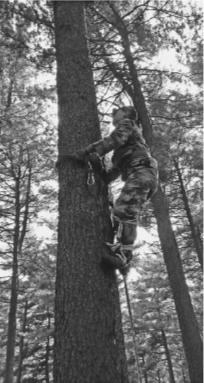

上树打松塔。 本报记者 胡海林 摄

树下捡松塔的人动作利落。

本报记者 胡海林

又是一年一度采松塔的季节。

9月18日早晨,阳光洒满大地,山林间仍透着股股凉意。在本溪满族自治县清河城实验林场的一块红松林里,十多名村民正忙着采集松塔。他们时而歌唱时而闲聊,安静的林子陡然生动起来。

“这是我们第三天采塔,今年雨水多收得晚,往年8月下旬就开收了。”领头的刘东脸上堆满笑,“松塔三五年才一个大年,今年赶上大年,丰收!”

去年7月,林场2600亩红松林采摘权在县里公开拍卖,刘东和合伙人竞拍了5年采摘权。“现场特别火爆,吉林、黑龙江的客商都来了,从起拍价350万元一直争到了680万元。”林场党支部书记徐广金记忆犹新。

说话间,38岁的付强把铁杆挂到腰上,双脚穿“铁猫爪”,用安全带套着树干,“嗖嗖嗖”不到两分钟就爬上了20多米高的松树,并用安全带把自己固定在树顶端。

“打塔喽!”付强一声喊,林下捡塔的妇女向周边散去。随着铁杆在树梢间舞动,巴掌大小的松塔便像下雨一般掉落下来。待打塔人下树转移“战场”,捡塔人便把地上的松塔装进袋子。

59岁的老吴也是打塔人之一,这个年龄仍能爬树打塔在山区很常见,但能“接班”的人却越来越少。“年轻人宁愿出去打工,也不愿意干这么累的活,再说危险性太大,我也不愿意让自己孩子干”。

每天要爬20多棵树,在老吴眼里,打塔不只是辛苦活,也是技术活。因为松塔两年长成,他们打塔时看到还没长成的幼塔就要保留,等待来年便可长成能卖钱的熟塔。

树上打塔的人干脆,树下捡塔的人同样利落。57岁的邵昌梅捡满一袋松塔,便用铁丝扎口,顺势把袋子往山下一滚。“我们这山多地少,只能靠山吃山,捡塔的活每天能挣120元,夏秋季捡蘑菇一天能卖一二百元。”

在山下的松塔收集点,早有客商找上门来。一位抚顺的客商拿出电子秤测产,“670克塔,出松子250克”让他甚是满意,当即拍下10万元定金说:“这几天采多少我收多少。”

红松是本溪县珍贵的果材兼用树种之一。目前,该县红松林总面积达50万亩,其中已结实的红松达10万余亩,参与红松产业经营的农民多达3万余人,不少人靠红松脱贫致富。