浴血沙场百战回 忠武丹心万古思

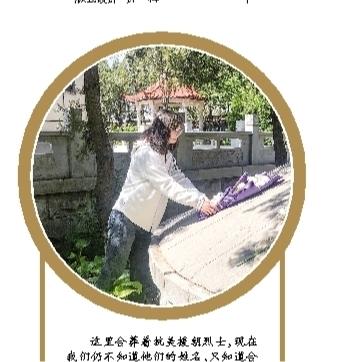

这里合葬着抗美援朝烈士,现在我们仍不知道他们的姓名,只知道合葬的人数——310人。5月11日,心怀敬意,记者来到葫芦岛市连山区烈士陵园,为这里的抗美援朝无名烈士合葬墓献上了鲜花。在陵园内,记者还看到,今年69岁的张玉强守护着烈士陵园。他说,已经守护6年了,6年来经常有人来祭奠这些无名英雄。让无名烈士有名,让英雄故事传颂,这也是我们报道的目的之一。

提示

在抗美援朝战争中,曾有千千万万无名烈士,因为种种原因,有的只有墓碑,没有名字;有的连墓碑都没有,只有一座坟茔……

墓冢无声,将士无语,这些无名烈士都曾是朝鲜战场上奋勇杀敌的战士,以生命换取胜利。

如今,那场战争已过去70年。这些烈士虽然无名,但永远不会被人们忘记,他们的精神在每个人心中永存。

他们牺牲时连名字都没留下

连山 310位佚名英雄合葬一墓

“二十世纪中叶,在抗美援朝战争中,无数先烈血染疆场,马革裹尸,舍生取义,以身许国。烈士们的英雄壮举惊天地泣鬼神,在连山人民的心中竖起一座不朽的丰碑。纵使光阴流逝,英雄佚名,但人民不会忘记,祖国不会忘记……”

这段碑文被清晰地镌刻在葫芦岛市连山区烈士陵园内的革命烈士纪念碑上。陵园里有一座抗美援朝无名烈士合葬墓。

5月11日,记者手捧鲜花特地前来祭扫。无名烈士大墓在革命烈士纪念碑的后方,集中安葬了310位在抗美援朝战争中牺牲的志愿军烈士遗骸。

连山区退役军人事务局局长刘玉革介绍:“这个陵园始建于1952年,当时连山区称锦西县,是战争后方,接收了不少从战场上回来的重伤员。”

陵园后方不远处,是当时设立的战勤医院,负责抢救伤病员。部分伤员因医治无效牺牲,当地政府将牺牲在这里的志愿军烈士,集中安葬在现今连山区烈士陵园这个区域内。知道名字的,就会竖一块木碑,还有很多重伤员没能留下姓名就不幸牺牲了。

时间流逝,最早的墓碑已风化损毁。“上世纪80年代,这里是散落的坟茔地。”连山区退役军人服务中心主任刘峰说,2003年,连山区政府将310位烈士遗骸合葬在一起,立碑纪念。2011年和2014年又分别对烈士陵园进行修缮建设。

如今,每到清明,一些战士和学生会来祭扫。

今年69岁的张玉强已在陵园守护了6年,他说:“这些年,除了省内,还有黑龙江、浙江等外省的志愿军烈士家属前来寻亲,也有一些找不到亲人的烈士家属,每年都到有无名烈士墓的陵园祭扫。”

时隔近70年,连山区烈士陵园里,310位烈士的英名已无人知晓,但是他们英勇杀敌彪炳史册的功勋,永远铭刻在人民的心中。

虎庄

烈士中只有一位找到家人

在营口大石桥市虎庄镇虎庄社区四街的西山上,有一个占地598平方米的抗美援朝烈士陵园,44位志愿军烈士在这里长眠,其中,23座为无名烈士墓。

据了解,这些烈士中只有一位找到了家人。这些烈士的籍贯,除了辽宁省外,还有黑龙江、吉林、河北、安徽、广东、广西、河南、湖北、湖南、四川、江苏、浙江、云南及山西等省。

今年88岁的李素兰说,烈士陵园里有的烈士就是她给料理的后事。

抗美援朝战争期间,虎庄成立了后方医院,18岁的李素兰参加了医疗队,“战争爆发后,为了抢救从前线转运到后方的伤病员,长大(长春至大连)铁路沿线设置了多所医疗救护点。当时虎庄镇荣军医院一所是长大铁路沿线最大的一个救治点。”5月12日,原荣军医院一所护士李素兰在家中接受了记者的采访。老人还记得,荣军医院院长由段士新团长兼任,一所有医护人员400余人,医院平均每三天通过铁路接收救治200余名志愿军伤病员。

“只要前线有伤员转运过来,我们就快速接应,一边跟着担架跑,一边先简单包扎处理。”李素兰告诉记者。

那时重伤员特别多,救治的难度也非常大,“这些志愿军战士,在朝鲜前线奋勇杀敌,身负重伤,我当时就想怎么减轻他们的痛苦,尽快治好他们。很多伤员伤势实在是太严重了,有的始终是昏迷状态,有的吐血,话都说不出来。”李素兰说,直到现在,她还时常想起当时救治伤员的紧张情景。

到1953年,在荣军医院一所,共有44名志愿军战士因伤势过重,经救治无效不幸牺牲,被安葬在虎庄镇虎庄社区四街的西山上。

这些始建于1953年的烈士墓,于2010年改造成虎庄镇烈士陵园,2014年又进行改建。大石桥市退役军人事务局相关负责人介绍,下一步将对通往烈士陵园的山路进行整修。

锦州

志愿者加入寻亲行列

解放锦州烈士陵园坐落于锦州市城北古塔区钟屯乡帽山村,在陵园的西南侧,有一片烈士墓群。墓碑上有的写着名字,有的没有名字,这里安葬着531位抗美援朝志愿军烈士。

解放锦州烈士陵园主任孙存义告诉记者,当年建陵园时,并不知道这里安葬着这么多的志愿军烈士。

“这儿一直是一片荒山,山上还有不少土坟。以前有一些村民负责看护这些土坟。1998年开始建陵园的时候,人们才发现这里有一大片烈士墓葬。”孙存义回忆道,后来经过普查发现,这里埋葬的很大一部分是抗美援朝烈士。

段占军是陵园的一位管理人员,曾全程参与过陵园建设。他告诉记者,据当时统计,共有531位志愿军烈士安葬在这里。“这里曾是抗美援朝后方野战医院,也就是解放军第205医院的驻地。很多在战场受伤的战士都转运到这里医治,其中一些战士牺牲后就安葬在附近。”段占军介绍,这些烈士都有墓碑,有些是几人合葬墓,有的没有名字。

“很多抗美援朝烈士的亲属都以为牺牲的亲人安葬在朝鲜,但其实有上万名烈士安葬在了国内,只是他们的亲人们还不知道。” 段占军说。

那么,解放锦州烈士陵园这500多位烈士的家属又在哪里?

据介绍,这些年陵园组织了志愿军烈士寻亲活动,不少志愿者也加入了帮助寻亲的行列,如今已经找到其中十几位烈士的家属。

“每年他们都会来这儿祭扫,湖北、湖南……全国各地都有。”段占军说,“2013年,我们帮一位河南籍抗美援朝烈士找到了家属,这位家属叫李运清。当年他的父亲在战场受伤后,便被转运到锦州市医院进行救治,但是最终没有被抢救过来,不幸牺牲了。我们在墓碑上发现他父亲李行林的名字,经过多方寻找,最后联系到了李运清。得知父亲的忠骨掩埋地点,李运清和家人马上来这里祭奠父亲。”

原来,在李运清1岁时,父亲当兵离开了家,之后就没了音讯,直到李运清15岁时,家里收到了一份革命烈士证明书,才得知父亲早已在抗美援朝战争中牺牲了。李运清母亲直到去世时,还一直叫着他父亲的名字。寻找父亲忠骨掩埋地成为李运清余生最大的心愿,如今他终于完成了心愿。

在这里,记者听到了很多像这样的故事。

由于种种原因,这片陵区并没有明显标志显示这里安葬的是抗美援朝烈士。

解放锦州烈士陵园调研员王学滢告诉记者,他们已经计划在这里立一块碑,让人们知道这里安葬的是抗美援朝烈士,安葬着抗美援朝英雄。

补刻,庄重地写上英雄的名字

今年4月1日,沈阳抗美援朝烈士陵园的下沉式纪念广场中央,主题雕塑静静矗立,环形的烈士英名墙上,补刻了两位烈士的名字。环形的烈士英名墙寓意回归、团圆,象征和平、胜利。烈士英名按姓氏笔画排列,远远望去,就像一页页摊开的黑金色书卷,庄重肃穆。

第三次补刻

据沈阳抗美援朝烈士陵园宣传科科长王春婕介绍,加上此次补刻的两位烈士,经核实,牺牲在抗美援朝战争中的烈士共计197690人,烈士英名墙上实际镌刻174444个名字,其中有23246人是重名烈士,重名烈士只镌刻一个名字。抗美援朝烈士包括抗美援朝战争期间牺牲和失踪的志愿军官兵、支前民兵民工、支前工作人员等,以及停战后至志愿军回国前帮助朝鲜民主主义人民共和国生产建设牺牲和因伤复发牺牲的人员。

这次是烈士英名墙的第三次补刻。第一次在2016年,补刻了32位烈士英名,修改了7位烈士姓名;2019年补刻了3位烈士英名;2020年补刻2位烈士英名,共补刻37位烈士英名。因各地口音不同,过去在登记烈士名字时有错漏,如“王波”被记成“王坡”、“姜凤先”被写成“姜风先”等,这些都改正了。

新旧刻字格式完全相同

4月1日这一天,负责补刻的老工匠刘师傅早早地来到烈士陵园,他要补刻的两位烈士名字分别是王锡九和朱鸿熙。

此前,刘师傅已经和烈士陵园的工作人员确定了烈士名字,他事先按照烈士英名墙的字体、行间距和相关补刻的要求制作出补刻模板。

上午9时,刘师傅来到烈士英名墙“王”姓部分前,开始一笔一画、小心翼翼、庄严郑重地镌刻“王锡九”三个字。他将模板固定在烈士英名墙上,保证横竖对齐、对称,并用专业的方法把需要补刻名字的周围做好防护,避免因补刻时产生的飞屑对其他位置的花岗岩造成破坏。临近11时,刘师傅终于完成了对两位烈士英名的镌刻。自2016年烈士英名墙首次补刻至今,这项补刻工作都是由刘师傅完成的。

说起对补刻的工艺要求,王春婕介绍,补刻需要采取手工方式进行刻录,字体为魏体,行间距为1厘米,字体大小为2厘米。补刻的每个字要求与英名墙已刻录完成的烈士名单字体、行间距、字体大小完全相同。

记者在烈士英名墙上寻找补刻的痕迹,仔细观察,发现最新补刻的两位烈士英名熠熠生辉,在现场看更新更亮,其他方面并无区别。

寄托人们的无尽哀思

在战火纷飞的岁月里,许多英烈永远地长眠在异国他乡。在沈阳抗美援朝烈士陵园的烈士英名墙上,每一位烈士的名字,都寄托着人们无尽的哀思。每逢清明节,许多烈士家属都会来到烈士英名墙前祭拜,看到烈士的名字,就像看到了烈士一样。这个名字,以国家的名义来铭刻,也许是烈士留在这世上唯一的凭证。

王春婕说,往年在英名墙前祭拜的家属不在少数,前来寻找家人和战友名字的人也非常多。多年来,烈士陵园接待来电来访的烈士家属和战友有万余人之多。

“此次补刻名字的王锡九烈士家属曾经来访过。”王春婕记得,王锡九烈士的儿子已经年迈,老人曾专程从黑龙江到沈阳抗美援朝烈士陵园的烈士英名墙上寻找父亲的名字,却没有找到。回到黑龙江后,他将父亲的相关情况逐级上报,最终如愿。4月1日,烈士英名墙的第三次补刻完成后,工作人员第一时间通知了王锡九的家属。

“今年清明节的时候,我们告知家属不能亲自来祭拜的原因,按照家属的要求,我们将鲜花送到每一位烈士英名前并三鞠躬,非常庄重。”王春婕介绍,今年由于受新冠肺炎疫情的影响,许多烈士家属无法前来祭拜,他们与烈士陵园取得联系,请工作人员帮忙祭扫、祭拜。

一别六十八载,烈士侯永信终于“回家”

2019年4月,中国空军专机降落在沈阳桃仙国际机场,第六批10具在韩中国人民志愿军烈士遗骸及145件遗物“回家”,随后他们被安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园。

辽阳灯塔市柳河镇上柳村,侯永信烈士的侄子侯甫元和侯甫吉正时刻关注着这场仪式,几年前,他们的叔叔也是通过这样的方式回到家乡的。

2014年,第一批归国的志愿军烈士遗骸中,有一位烈士的名字叫侯永信,他就是侯甫元和侯甫吉的五叔。65岁的侯甫吉至今都难忘寻找到叔叔时的激动心情。

侯家人是通过一次名为“寻找英雄”的活动找到叔叔侯永信的。“退役军人事务部联合多家媒体共同发起了一次名为‘寻找英雄’活动,当时我外甥在网上看到了这个消息,里面有我叔叔侯永信的名字,就告诉了我。我赶紧回家翻看家谱。”侯甫吉说,在向“寻找英雄”项目组工作人员反复确认后,终于认定侯永信就是叔叔。

据侯甫吉介绍,叔叔侯永信那一辈共有兄妹六人:大伯侯永山,二伯侯永海,三伯幼年夭折,父亲侯永礼,一个姑姑,叔叔侯永信是兄妹六人中最小的一个。

抗美援朝战争爆发后,侯永信参军上了前线,当时走得急,家人连部队番号都不知道。侯甫吉说:“父亲侯永礼当年在上柳村大队工作,主要负责为前线部队运送给养。父亲在朝鲜战场一年多,只要遇到部队的战士,他总要问问弟弟侯永信的消息,但始终没有结果。”

1952年,时年19岁的侯永信的阵亡通知书发放到家中。村里当时就给侯永信立了衣冠冢。每年,侯家人和村里都会组织祭祀活动,给侯永信扫墓,就这样几十年过去了。“叔叔侯永信那一辈的几个兄弟姐妹都相继去世,但家里的小辈儿都知道侯永信的名字和事迹!”侯甫吉说。

灯塔市柳河镇退役军人服务站李瑞告诉记者,早在2014年,侯永信烈士遗骸就通过中韩两国的“在韩志愿军遗骸交接”回到祖国了,当时就安葬于沈阳抗美援朝烈士陵园。随遗骸回国的,有侯永信烈士随身的一枚印章,刻有烈士姓名,还有铁碗1个、子弹5发、鞋底2只和一些残缺碎片。

通过印章和档案,大家推断出他大概是灯塔市柳河镇上柳村人。

“当时‘寻找英雄’活动在网上公布了侯永信烈士的印章,侯甫吉看到后,就与灯塔市退役军人事务局取得联系,确认了侯永信的身份。在当地革命烈士英名录中,也详尽记录着侯永信的入伍和牺牲时间。”李瑞告诉记者,因为侯家多次搬迁,侯永信的烈士证早已遗失,为了断定侯甫吉等人是烈士后人,沈阳军区和灯塔市武装部还派人到村委会,找原来村党支部书记和其他老人核实烈士情况。

2019年9月,侯永信的侄子侯甫元,侄女侯甫兰、侯甫坤作为受邀烈属代表,参加了沈阳抗美援朝烈士陵园组织的烈士认亲仪式。在长长的烈士英名墙上,“侯永信”三个字时隔近70年终于刻在了碑上。家人们看着补刻的这个名字,多年的心愿终于实现了,禁不住泪流满面。

词条

DNA技术

识别烈士身份

2019年,在新中国成立70周年前夕,沈阳抗美援朝烈士陵园里举行了一次特殊的认亲:6名归国的在韩志愿军烈士遗骸身份得到确认,英雄与亲人时隔近70年后终于“团聚”。

这是中国首次通过DNA技术手段确定无名志愿军烈士的身份。据介绍,这次用技术手段确定烈士身份和亲属情况,是褒扬纪念工作的一个新领域、新突破,也解决了一系列技术难题。

自2014年以来,解放军军事科学院军事医学研究院的科研团队分期分批对烈士遗骸DNA样品进行采集分析。这些样品由于在战场上掩埋,加之长年累月雨水、微生物等环境因素侵蚀,给DNA提取和分析鉴定带来极大挑战。

科研人员克服种种困难,几经科研攻关,筛选了三四百个配方,最终解决了烈士遗骸DNA提取这一关键性的难题,并建立数据库,为烈士身份鉴定和亲属认亲奠定了基础。