陈半丁精研古法 博取新知

更多精彩 扫码观看

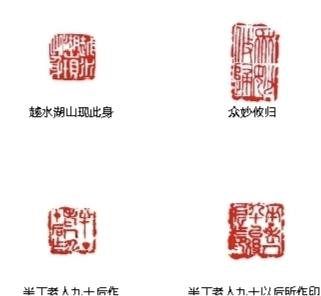

陈半丁篆刻

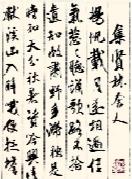

《蜀素帖》局部 (资料图)

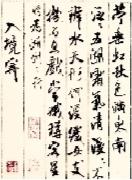

行书 毛泽东七律

《牡丹图轴》

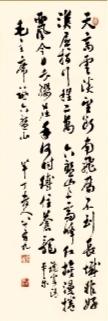

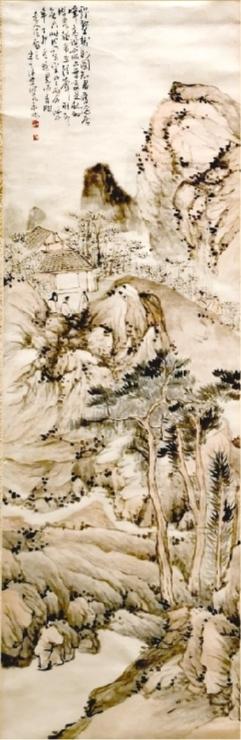

《元人诗意图轴》

本报记者 凌 鹤

核心提示

陈半丁是中国现当代融合南北画派的艺术大家,曾领军北京画坛。其擅长画山水、花卉,兼擅书法、篆刻,且成就不分伯仲,均有经典佳作传世。其创作实践与艺术活动为推动中国传统绘画发展、展现时代风貌作出了巨大贡献,在中国画史册中留下重要一页。

五大板块展现陈半丁艺术成就

今年是陈半丁先生逝世50周年,辽宁省博物馆与旅顺博物馆合作推出“天半人半”特展,展出馆藏陈半丁书画作品82件(组),力求向公众呈现陈半丁书画艺术的独特魅力与丰富内涵。

展览分为5个专题板块,“惠我良深——承继篇”“花草精神——花卉篇”“笔底河山——山水篇”“半丁弄翰——书法篇”“合众共济——师友后学篇”, 展览名称“天半人半”及各专题名称,皆取自陈半丁用印。

5个专题板块系统展现了陈半丁在绘画、书法、篆刻等方面的高超造诣。他的绘画精研古法,笔力爽健灵动,墨色苍润淋漓,将传统融入艺术生命,吸收转化前人经典的笔墨范式,由心入意而成就典雅清新、体征法严的自家气象,其书法洒脱中见挺劲风骨,篆刻朴茂古厚中尽显雄壮大度。展览中许多作品都体现了浓郁的个人艺术风格,其中“元人诗意图轴”“临蓝瑛笔意图轴”“花卉图轴”等作品颇具代表性。

吴昌硕手把手授其印画书法

陈半丁,清光绪二年(1876年)出生于浙江绍兴柯桥的中医世家。幼年贫寒,6岁丧母,9岁丧父,十多岁便为佣工。18岁时,前往上海小长庐馆拓印谋生。当时,大画家吴昌硕也经常出入小长庐馆,见他十分好学,很喜欢,非但自己亲自传授,还将其介绍给好友任伯年、蒲作英。陈半丁如渴者临井,他向吴昌硕学习书、印、大写意花卉;向任伯年学画翎毛、人物;向蒲作英学画山水。在海派艺术的大洋中,陈半丁以自己的努力汲取各种风格的营养,夯实了艺术基础。

他与吴昌硕“旦夕得同室深研”,吴昌硕手把手授其印画书法,并为之篆刻大量印面嘱授其刀法,陈半丁深得恩师精髓,艺术大进,师生感情极其深厚。陈半丁中年受邀赴京后,一时难以打开局面。1910年,67岁的吴昌硕特地赶往北京,为陈半丁介绍人脉,并在琉璃厂纸店亲自为其书写润格,称其“性嗜古,能作画,写花卉、人物直追宋元,近写罗汉变幻百出,无上妙谛,求者履盈户外……”还与陈半丁合作治印,以示对其器重。

大画家金城将陈半丁推荐到肃亲王府,肃亲王对陈半丁大为赏识。1922年,肃亲王在旅顺故去,陈半丁为报知遇之恩,在大连举办两次个人画展,筹集肃亲王灵柩返京的费用。展览盛况空前,不少游客终日在展室盘桓不去。

作品融汇诸家独出新意

陈半丁擅长画花卉、山水、人物,而花卉、山水最为突出,40岁时,已颇得个人特色。他擅画牡丹、菊花、紫藤、荷花等,常以洗练、概括的笔墨和艳丽沉着的色彩,表现不同环境气候下花卉鸟兽的不同容貌和姿态。其笔墨苍润朴拙,含蓄有力,构图上讲究诗书画印相互作用,统一中富变化。

陈半丁的山水画由“四王”入手,主要师法石涛,于石涛画风中加入宋元古意,形成个人苍润秀美简约疏放的面貌,山水画中的人物线条简练,多以情趣成画。

陈半丁书工四体,行书深得米元章(米芾)韵趣,颇负时誉。治印遵缶翁(吴昌硕)钝刀之法,然篆法、章法略异,浑厚高迈,一洗时人浮媚险怪之习。

有关研究专家评价,陈半丁是“运古派”高手,他“一方面研究古法不遗余力,一方面发挥个性,表现自我,务以古人成法,运以自然丘壑,加以个人理想,与古不背,亦与古不同。”

展览策展人杨勇认为,陈半丁将南派的妍丽多彩、北派的清新雅逸巧妙结合在一起,极富时代气息。他既师法传统,又深谙民众的审美心理,将文人高雅笔墨与世俗人情,以及市民的审美喜好相结合,作品雅俗共赏。

经典鉴读

JIANDU

中华第一美帖《蜀素帖》

八面出锋 风樯阵马

凌 鹤

米芾用笔“八面出锋”,于变化中显沉着笔力,正侧藏露,长短粗细,体态万千,充分体现了其“刷”字之风。《蜀素帖》通篇用笔纵横挥洒,动荡摇曳,骏急痛快。在正侧、偃卧、向背、转折、顿挫中形成刚柔相济的姿态、痛快淋漓的气势与沉着痛快的风格。

《蜀素帖》是北宋书法家米芾于元祐三年(1088年)创作的行书绢本墨迹书法作品,纵29.7厘米、横284.3厘米,658字。现藏于台北“故宫博物院”。

《蜀素帖》为米芾在蜀素上书写其所作的八首诗。其艺术风格以和谐变化为准则,天真自然为旨归,通体笔法跳荡精致、结体变化多端、笔势沉着痛快。《蜀素帖》被后人誉为“中华第一美帖”,是“中华十大传世名帖”之一,人称“天下第八行书”。

清高士奇曾题诗盛赞此帖:“出入魏晋酝天真,风樯阵马绝痛快”。清王澍赞其:“风神秀拔,仙姿绝世,去戏鸿堂本万倍,为米老行书第一。”

明董其昌在《蜀素帖》后跋曰:“此卷如狮子搏象,以全力赴之,当为生平合作。”

福建师范大学美术学院教授朱以撒认为:“《蜀素帖》沉着果敢又无野犷之嫌,同时它侧锋较少,避免初学锋芒毕露、虚张声势,而前后两部分由端庄转向趣味的渐变,又具有了自然引导的功能。”

我省著名书法家王军轩多年临习研究米芾书法,并荣获全国大奖。他认为,《蜀素帖》结体特色主要表现在两个方面:一是,笔画粗细的对比。其用笔纵横挥洒,方圆兼备,刚柔相济,藏锋处小露锋芒,露锋处亦显含蓄,垂露收笔处戛然而止;提按分明,亦浓亦纤,粗处如苍天古树,细处如绣花针般,相得益彰地增强了单字的节奏感和视觉冲击力。通篇结体奇险率意、变换灵动。二是,空间疏密的对比。或紧凑或疏朗,疏密有度的线条与富有气势的笔态相生相济。风樯阵马的动态与沉稳雍容的静意完美结合,形成了《蜀素帖》独具一格的章法特色。

《蜀素帖》的最大价值是作为米芾传世真迹的研究意义。因为丝织品吸水性弱,而米芾用笔又快,所以线条显得枯渴自然,最能体现米芾“刷”字的意味。一改晋唐以来和平简远的书风,创造出激越痛快、神采奕奕的意境。这使得其成为在现当代书法作品研究中能够作为区别真伪的权威参考,同时,也能更加准确地把握“米颠”当年的风格与特点。

艺术微论

重温经典的意义

马 喆

偶然的机会,观看了一场当代艺术展。总的印象是,无论策展人给予怎样充分的策划文案或现场导览,观者的意识不会更清晰,反倒会生出更多的质疑,使原本确定的艺术指向变得模糊了。于是,我想到:当代艺术与传统经典之间有着一道不可逾越的鸿沟,甚至为大众审美及大众文化消费设下“陷阱”和“谜局”。而改变或抵制这种态势蔓延的重要途径就是重温经典,使艺术经典在现实生存中得以活化。

“优秀文艺作品反映一个国家、一个民族的文化创造力和水平。吸引、引导、启迪人们必须有好的作品,推动中华文化走出去也必须有好的作品。”这段话,确切地回答了文艺经典的意义所在。重读经典,可以引导人们的思想精神,启迪人们的心灵思维,其作用是经久不衰的。中国传统绘画、雕塑、书法艺术,均产生过一大批经典作品,甚至经过东学西渐,西方的艺术门类也与中国文化相融合产生出了一批精品力作。中国艺术经典产生的前提,就是在保持民族文化精神的基础上多元文化的统一与融合,其中最典型的有:“曹衣出水,吴带当风”绘画风格的形成、中国油画艺术的兴起、新兴版画运动等。在数千年的历史长河中,艺术经典在中华民族的精神家园中是绿洲、是清泉、是佳酿,温润着人们的心灵,培育着中华民族的气质、性格和意志。像《溪山行旅图》《清明上河图》《富春山居图》等绘画作品构建了中国画独有的审美境界,这种况味的人生境界的视觉呈现在世界上是独一无二的;像抗战时期的美术创作,在国家危难之际,吹响了民族图存的战斗号角;像新中国成立后,大量反映民族振兴的现实主义时代画作。这些经典作品和经典形象将成为民族共同的视觉印记,长久地影响着人们的民族情怀、审美意识和人生追求。

重温经典,也体现了人类建立在共性基础之上的个体生命体验,在普遍的价值认同中寻找作为感知者或存在者的生命意识。所以,重温经典给予人们的回馈是获得省吾身、立精神、知我在的生命意识和存在维度。

弘扬发展中国传统绘画贡献卓著

陈半丁是20世纪融合“海派”与“京派”绘画的艺术大家,与齐白石齐名。陈半丁中年迁居北京,倡导并参与了宣南画社、中国画学研究会等多个绘画社团的组织和创建,发挥了“融合南北”的重要作用。新中国成立后,陈半丁参与提案建立中国画院,并担任副院长,为继承发扬中国绘画事业作出巨大贡献。

“天半人半——纪念陈半丁逝世五十周年特展”是辽宁省博物馆大力挖掘馆藏资源,推动书画艺术研究发展,助力辽宁文化品牌建设的一项重要举措。展览整体构思巧妙,且渊源有自。为进一步梳理陈半丁的师承脉络和艺术渊源,探讨其时代意义和艺术影响,展览还对陈半丁艺术创作影响极深的前辈丹青作品、受陈半丁影响的后学友人之作予以展出,丰富的艺术精品不仅让广大观众更深地了解中国画发展,面对呼唤传统回归的当代,陈半丁绘画艺术的价值更值得被重新认识。

(照片除注明外,由邢桂铭摄)