赵华胜以丹青绘铸抗战史诗

更多精彩 扫码观看

清代高其佩的指画《舟渔图》。画面以简胜繁,是“迁想妙得”的典型表现。

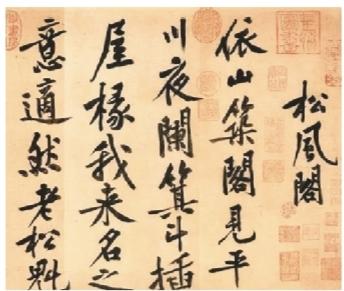

《松风阁诗帖》局部。

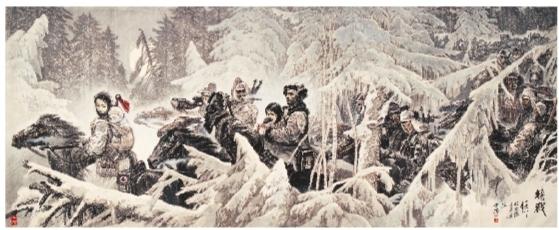

《转战》 1983年 190cm×480cm

《中华儿女——杨靖宇将军与东北抗日联军第一军将士》 中国画三联画 1981年 350cm×550cm

本报记者 凌 鹤

核心提示

东北抗日联军是在中国共产党领导下的一支英雄部队,以14年的艰苦斗争有力支援了全国的抗战。他们可歌可泣、英勇无畏的牺牲精神,是中华民族争取独立、宁死不屈精神的集中体现。著名画家赵华胜用画笔深刻、系统地描绘了东北抗联的历史,着重塑造了赵一曼、杨靖宇等英雄人物,在绘画史册上留下厚重的一页。

鲁美读书时埋下抗战情结

赵华胜的抗战情结,从他早年在鲁迅美术学院就读时便埋下了深根。那时,鲁美老教授王盛烈创作的《八女投江》给他的心灵带来巨大震撼。鲁美的教学核心讲“三性”:民族性、地域性、时代性。在鲁美9年(包括附中)的学习历程中,赵华胜跟随导师深入工厂、农村,画工人、画农民,懂得了什么是现实主义创作,并且把这“三性”牢牢地承继下来、植入脑海,指导他日后几十年的创作道路。那时,他苦练笔墨,心中蓄积着一个强烈的愿望:有朝一日要用自己的画笔表现东北的抗战史。

赵华胜抗战情结的最初根源是他的个人经历。他出生时,东北正饱受日本侵略者的铁蹄践踏,人民过着亡国奴的生活。他唯一的舅舅被日本人抓走了,姥姥因此哭瞎了双眼。幼年时,为了生计,赵华胜做过报童,甚至沿街乞讨,经历了苦难悲惨的童年,是中国共产党给了他读书的机会、培养他上艺术大学。党在他心中永远是一盏明灯,用画笔记录抗战历史是作为艺术家的他回报党、回报人民的内心情感驱动。

赵华胜说:“这个题材影响了我一生,成为我事业的核心。”30余年沉浸于此题材的研究、实地考察与创作探索,赵华胜推出了一系列表现抗战的主题作品,荣获全国多项奖项。丹青绘铸的抗战史诗将东北黑土地画家关注历史、关注时代、关注人民生活的现实主义绘画精神生动诠释。

创作上百件抗战题材作品

赵华胜的艺术生涯大致经历了三段历程,这三段历程也正是他的东北抗战题材创作从酝酿到成长、成熟的全过程。第一阶段是上世纪50年代末到上世纪60年代末。这个阶段,他深刻领会了什么是现实主义,解决了文艺为谁服务的问题,明确了抗联题材的艺术表达方式。第二阶段是上世纪70年代初到上世纪80年代末。他的连环画《赵一曼》问世,在美术界引起很大反响,并获得全国连环画展大奖。这让他对东北抗联题材进入更深层次的思考与创作。第三阶段是上世纪80年代末到现在。他痴迷地进行抗联题材和中国共产党党史、领袖系列人物画创作,完成多篇巨制,多次荣获全国奖,作品被中国美术馆收藏。

博大、浑厚、深沉、坚实,是赵华胜抗战绘画的总体风格。上世纪80年代初,他接到辽宁美术出版社的任务,创作《赵一曼》大型传记连环画。为了体验生活,他开始重走抗联路:曾经三去长白山,两上大兴安岭,循着抗联战士的足迹,跑遍了东北三省所有的博物馆,还在哈尔滨访问了健在的抗联老战士,将赵一曼的生平历程了解得仔仔细细、完完全全。面对赵一曼生前留下的唯一照片,赵华胜反复揣摩,充分掌握形象原型。他在辽宁人民艺术剧院找了一位演员,按造型结构从各角度反复画她的各类表情,直到人物形象在心中活起来,背着默写也能肖似,他才进入创作。

正是因为赵华胜对抗联题材有着深入的研究与丰富的了解,人民美术出版社决定由他为史诗性连环画《杨靖宇》绘画并撰写脚本。赵华胜说:“自己撰写脚本,画起来更加贴近理想,表达心意。”

赵华胜告诉记者,他的20余件大型抗联主题作品中,主人公的原型都是他的亲人。比如《国难》三联画中的盲人老奶奶,就是以他的姥姥为原型创作的。老人凌乱花白的头发、雕塑一般悲苦却充满抗争的脸,是深深烙在画家心里的痛。他说,这些亲人一直活在他的心里,他们朴实而坚韧,历尽苦难却不悲观,正是黑土地上劳苦大众的精髓所在。他喜欢恩格斯的一句话:“创作,不是为了别的什么目的,创作就是为了‘这一个’。”他说,“这一个”就是独立的生命,是不可替代的,只有拿出像样的“这一个”,作品才能感动人。

杨靖宇人物形象创作至关重要。赵华胜在通化杨靖宇纪念馆看到了杨靖宇的遗首,微闭眼睛,嘴微张,没有愁容,似乎在向我们说话。赵华胜非常激动,迅速在宣纸上写生。之后,又从博物馆资料室中找到了两块杨靖宇的石膏贴面像,并快速用水墨在宣纸上速写下来,成为塑造杨靖宇大型历史画《中华儿女——杨靖宇将军与东北抗联第一军将士》的主要形象依据,此件作品于1981年由中国美术馆展出后收藏。后来画连环画《杨靖宇》时,他也以此为原创依据。

用史诗性表现卓绝的斗争精神

赵华胜认为:“抗联将士以高度的自觉、牺牲和奉献精神作出重大贡献。因此,绘画创作必须将东北抗联的14年抗争从史实的角度,用史诗性来表现,才能还原历史的本来面貌。尊重这段历史具有的真实性、国际性、时代性和大国的胸怀与伟大的民族气节就是史诗性。用史诗性来表现一个东方大国在国际民族战争中的表现,才能真正呈现这段历史。”

东北抗战,惨烈、悲壮,艰苦卓绝,因充满无畏的英雄主义与爱国主义而始终鼓舞人心。30多年里,赵华胜相继完成了连环画《赵一曼》、三联画《国难》、系列画《中华儿女》、中国画巨制《正义的胜利》等上百件抗战题材的作品,兼具纪念性、历史性、情节性、象征性、知识性和风俗性。赵华胜的抗联题材作品,将东北沦陷后日军的残暴、人民的悲惨生活和东北抗联战士的顽强抗争,描绘得淋漓尽致,用水墨抒写了一部东北抗战史。

经典鉴读

JIANDU

黄庭坚《松风阁诗帖》

一代“尚意”书风的典范

凌 鹤

《松风阁诗帖》是北宋诗词家、书法家黄庭坚(1045年-1105年)晚年的代表作,为七言诗纸本行书,纵32.8厘米、横219.2厘米,全文共29行153字,有“天下第九行书”之称,现藏于台北“故宫博物院”。

黄庭坚字鲁直,自号山谷道人,晚号涪翁,又称黄豫章,今江西修水人,被誉为江西诗派开山之祖。黄庭坚晚年游览湖北鄂城县的樊山时借宿松风阁,夜晚时分,心事与诗情同涌心头,挥毫书写了《松风阁》诗。黄庭坚以高超的艺术手法和凝练的语言,描绘樊山风光胜景,抒发了对老师、老友苏轼的深切怀念之情。

宋人书尚意,所谓“尚意”,即在法的基础上,各自标新立异,强调艺术个性的自由抒发,黄庭坚便是其中尚意的书家代表,其《松风阁诗帖》堪称尚意典范,对后世产生了深远影响。赵孟頫曾说:“黄太史书如高人雅士,望之令人敬叹。”

当代著名美学家蒋勋认为,黄庭坚的字有一种八面出锋、潇洒而不被约束的感觉。宋代文人最了不得的心境,便是看山看水摆脱掉世事纠缠,在最困顿的时候,永远不放弃对山水、对美的希望。心境与书境融合,达到了美学的至高境界。

对黄庭坚书法颇有研究的当代著名书法家王登科认为,《松风阁诗帖》其结体有两个特点:一是内紧外放,紧处亦见奇肆,放处倍添神采。其规律是主笔尽量向外辐射,横画向左,竖画向下,撇捺则左右纵横开张,与紧束的中宫形成鲜明的对比;二是欹侧多姿。黄庭坚作行草如作楷书,点画一丝不苟,却又非常灵动。下笔着意变化,收笔处回锋藏颖,有“沉着痛快”之感。其结体中宫收紧,由中心向外作辐射状,纵伸横逸,如荡桨、如撑舟,气魄宏大,器宇轩昂。其个性特点十分显著,学他的书法要留心于点画用笔若斩钉截铁又富有弹性,结体舒展大度,感受其文人修养与心性。

当代著名书法家苏德永认为,《松风阁诗帖》用笔一波三折,具有极强的视觉冲击力。其书法风格与诗作的结合,表达人生困境时对生命的感悟与超脱。

《松风阁诗帖》笔力雄健,长波大撇,提顿起伏,不减遒逸《兰亭序》,直逼颜氏《祭侄文稿》。该帖经宋、元、明、清历代辗转流传,辉照书法史册。

艺术微论

“以形写神”是 中国画的核心表现

冯朝辉

儒家思想对中国画的滋养是在内容上,讲求正能量。道家思想对中国画的滋养,则是给予中国画以精神表现,追求“天人合一、道法自然”。

在老子看来,“道”乃大自然的运行规律和法则,“无为任自然”是其核心思想。庄子正视“道为体,艺为用”,承认言、象、行是明晰“道”的途径与工具,提出“天地有大美而不言”的主张,倡导以“不遣是非”“解衣磅礴”之心,达到“独与天地之往来”的境界。

道家思想深深影响了中国画家。东晋时期绘画理论家顾恺之提出的“迁想妙得”“以形写神”是绘画理论上的重大突破,并成为后世中国画发展的核心思想。其后,南朝谢赫进一步提出“六法”,第一法即为“气韵生动”,既是对中国画提出的总体审美要求,更是对中国道家哲学思想中元气论的深刻体认。南朝陈姚则提出“心师造化”,与老庄思想崇尚自然之美的主张相互印证。宗炳在此基础上,直接提出“圣人含道应物,贤者澄怀味像”“山水以形媚道”等名句,向后人表明山水画“近乎道”的修为方式。稍晚于宗炳的王微更是一语道破山水绘画的终极目标——“以一管之笔,拟太虚之体”,无不渗透着道家思想精华。

受此影响,我们如今可以见到的五代画家董源、巨然,以及北宋画家郭熙、王诜等的作品,皆以“林泉之心”体味“林泉之形”,彰显出自然而然的水墨清净平淡之美。正是在道家思想的影响下,中国美学史上出现了第一次大的审美突破,即从儒家强调的人格之美进而追求自然之美。当代中国画创作应遵循历史之脉,对“迁想妙得”“以形写神”的审美思想给予时代解读。