不离魏晋风度 展现中正平和

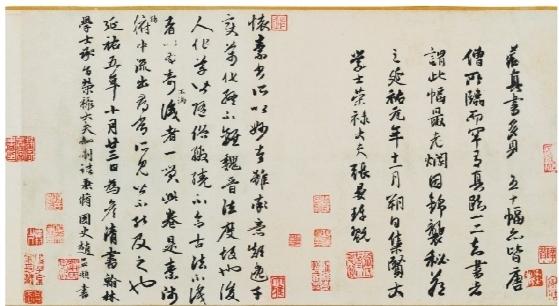

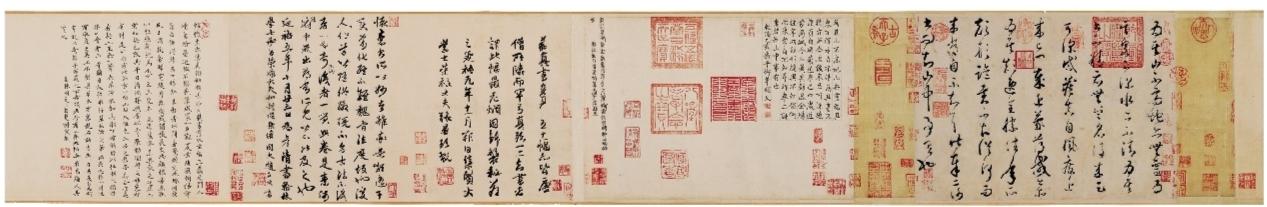

张晏、赵孟頫跋文

项元汴跋文

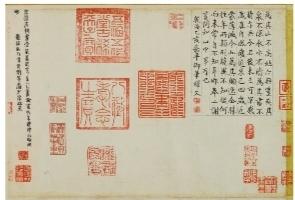

乾隆题写释文

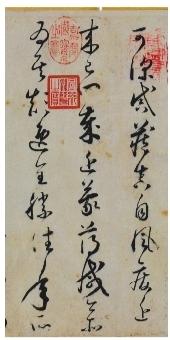

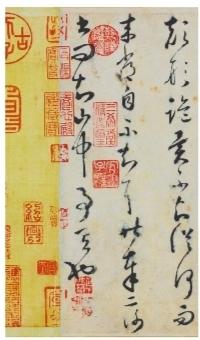

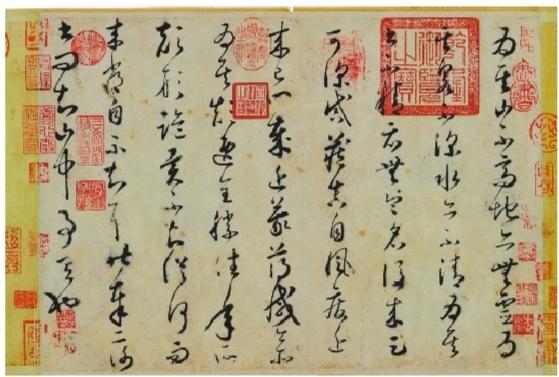

《论书帖》 局部 怀素《论书帖》处处不离魏晋法度,晋韵流转,古意盎然。用笔瘦逸,结体严谨,章法整饬,匀稳清熟。这种传统素养的修持,颇受后世书家瞩目,并从中获得技法与修为的多重启迪,勤奋与博学并驾齐驱,渐悟与顿悟相携相伴。 本版图片由辽宁省博物馆提供

《论书帖》 局部

《论书帖》 局部

《论书帖》

怀素 草书 《论书帖》 重要展品解读 JIEDU 唐 怀素 草书 《论书帖》 纸本 纵28.5厘米 横40.3厘米 辽宁省博物馆藏 释文:为其山不高,地亦无灵;为其泉不深,水亦不清;为其书不精,亦无令名,后来足可深戒。藏真自风废,近来已四岁。近蒙薄减,今亦(亦,一说作“所”)为其颠逸,全胜往年。所颠形诡异,不知从何而来。常自不知耳。昨奉二谢书,问知山中事有也。

本报记者 凌 鹤

核心提示

“又见大唐”书画文物展持续热展中,其中辽宁省博物馆藏书法传世珍品——唐代书法大家怀素的草书《论书帖》,是业内外关注焦点之一。怀素以其卓越的书法造诣和丰富多姿的书法创作,为后人留下了珍贵的精神财富。对传承发展中华书法艺术,发挥着重要的历史借鉴、研究和发展意义。其所蕴含的艺术鉴赏价值更值得认真仔细地剖析。

为何传世?

《论书帖》的艺术风格不同于怀素《自叙帖》《食鱼帖》等狂草之作。通篇洋溢着东晋王羲之般的风神气息,恬淡平和。运笔悠然自得,应规入矩,精谨而纯熟。其每作一字,起落分明,虽无纵横捭阖之势,但由于擅长驾驭中锋,故能做到笔势圆融婉转、飞动轻灵,骨气深稳,血肉丰润。虽偶作牵连映带,但亦无拖沓之嫌。笔墨流宕处,英姿勃发,气象超然。其结构以平正为基调,疏密聚散之间,显露出“端庄藏清丽、劲健寓婀娜”的韵致。怀素的更多作品是用“古瘦”和“半无墨”的笔法,以连绵不绝、体势险绝诡奇、极度夸张浪漫的笔意书写,《论书帖》愈发散发着白月光般的清新不俗。

《论书帖》卷后有乾隆皇帝行书释文,有赵孟頫、项元汴等人题跋。卷中钤有“宣和”“政和”“内府图书之印”“项子京家珍藏”“乾隆”“嘉庆”“宣统御鉴之宝”等鉴藏印。更有历代收藏家、书法家的题跋,或记述流传经过,或加以品鉴。其中元代赵孟頫行书跋云:“怀素书所以妙者,虽率意颠逸,千变万化,终不离魏晋法度故也。后人作草,皆随俗缴绕,不合古法,不识者以为奇,不满识者一笑也。此卷是素师肺腑中流出,寻常所见,皆不能及之也。”明项元汴跋云:“出规入矩,绝狂怪之形,要其合作处,若契‘二王’,无一笔无来源。”清安歧在《墨缘汇观》中称此帖“字字规法右军,不做纵横之势”。元鲜于枢说:“怀素守法,特多古意。”《论书帖》没有掺杂怀素特有的狂颠纵放之势,平淡、散泊。

《论书帖》流传有绪,最早著录于《宣和书谱》,曾经宋宣和内府、元张晏、明项元汴、清高士奇、安歧、清内府收藏。项氏收藏时,前隔水尚有宋徽宗泥金书签,今已佚失。《宣和书谱》《清河书画舫》《江村消夏录》《墨缘汇观》中均有著录。

《论书帖》代表着怀素草书的另一种风貌。清初鉴藏家顾复在所著的《平生壮观》中,认为该帖师法王羲之,对后世具研究参考价值。

今人学什么?

当代诗人书法家卢林自作诗咏史鉴今,表达“信笔法度之中,放怀法度之外”的经典学习感悟:

草草匆匆亦中规,

游丝逸笔尽相随。

抒怀点线玄禅住,

信手行间妙法窥。

雾霭蒸蒸云积幻,

芭蕉叶叶翠成帷。

花笺未染狂僧酒,

学步山阴道上追。

当代学者书法家王荐观怀素《论书帖》,感其创造性继承传统,不离文化精髓,启迪今人:

山高地有灵,泉浅水难清。

书法亦如是,不精无令名。

功到境自开,性真情乃生。

素师善八法,笔力天下惊。

风疾虽四载,不废腕底功。

全胜昔时作,诡异又颠形。

自言不知耳,功性频年增。

醉里真如得,狂来世界轻。

精中蕴奥妙,势出挟雨风。

纸短气象大,言浅旨意宏。

《论书》传千古,代代有师承。

今日睹真颜,心潮久未平。

当代学者书法家张振忠谈道:“怀素的《论书帖》风格面貌与王羲之的草书如出一辙,不激不励、风规自远。怀素幼年学书,多与名人雅士交游,拜谒名师。32岁时,担笈杖锡入长安,遇睹遗编绝简,书艺大进。怀素曾向表兄弟邬彤学书,邬彤是张旭的学生,遂有了继颠的衣钵。陆羽所作的《怀素传》中记载,怀素离开邬彤时,邬彤说:‘万里之别,无以为赠,吾有一宝,割而相与。先时人传彤有右军《恶溪》《小王》《骚劳》三帖,拟此书课,以一本相付。’就是说,邬彤把王羲之的墨迹作为课徒的法书赠给了怀素。如此,怀素《论书帖》承王的风格面貌便有了直接的渊源。在怀素的心性和功夫里,既有《自叙帖》的狂,也有《论书帖》的静,还有《千字文》的奇,这正是一代书法大家的不同层面和多重风采。”

《论书帖》技法与精神气质的双重魅力历岁月愈显风采。

怀素简介JIANJIE

怀素(737—799年),唐代草书大家,字藏真,今属湖南永州人。

擅艺文,尤好草书。自言得草书三昧。

怀素书法初学欧阳询,后师从邬彤(怀素姨表兄弟)学草书。邬彤是张旭的学生,乃告以笔法。

762年(宝应元年)自零陵出游,历衡阳,走广州,客居潭州,然后经岳州,进入长安。772年,怀素回乡,途经洛阳,适逢颜真卿,曾趋谒拜访,谈文论书,成为书坛盛事。唐代名士如李白、卢象、戴叔伦、钱起等人,皆有歌、文称颂之。

怀素以狂草著称于世,与张旭齐名,人称“颠张狂素”。传世墨迹有《自叙帖》《小草千字文》《苦笋帖》《论书帖》等,是历代临习书法的经典范本。

艺术微论

传统经典 绝非循规蹈矩

凌 鹤

辽宁省博物馆目前正在举行的“又见大唐”书画文物展,从开展之日起即掀起观展热潮。其中怀素的草书《论书帖》,张旭的草书《古诗四帖》,是备受关注的两部传世书法珍品,即传统经典的代表。

每当我们说一部作品是传统经典时,大众在理解上会产生一个误区,认为既是传统又是经典,应当是循规蹈矩、中规中矩、不越雷池半步的中正之作。中正、中和之气确实是传统经典中不可缺少的精神气质,但在艺术创作中,这些传世的不朽之作恰恰是那朝那代艺术创新的典范。

这种创新贯穿于艺术家整个艺术生命和艺术创作生涯。以《论书帖》和《古诗四帖》为例,怀素的《论书帖》是其草书作品中罕见的一件“内敛”之作。怀素的风格素来狂放,但他能创作出这样一幅清新散淡的作品,为世人所欣赏,说明他一直在进行艺术的自我创新,从心而出,真诚为艺,作品道法自然,有着魏晋风度,有着宠辱不惊的气格。

《古诗四帖》的创作从笔法到章法均具独特的出新妙趣,其墨色与提按使转运用变换更加灵活,浓淡相间,一气呵成,流淌率意与天真,把内心最真实的情感畅达放怀于笔端。这份对艺术的全情投入,创作中的无挂碍,在当时的唐代起到了承前启后的开新作用,影响了后世大批书法家。直到今天,这部作品仍然是一件巅峰之作,在书法史册上熠熠生辉。

“又见大唐”书画文物展中,再次展出这两件书法珍品,也再一次给予今人以启迪和思考,艺术创作的生命力是创新。书法工作者打牢传统的根基,从中华优秀传统文化中汲取丰厚的营养,反哺国粹书法艺术。师古不泥古,不机械地学习经典、学习古人、学习传统。只有这样才能赋予传统全新的生命活力和时代风华,创造新的传统,丰富中华书法史册,以供后人研究借鉴,延续中华文化和中华艺术优质基因。