商王武丁占卜来自东方的祸患

(本文图片除注明外,由辽宁省博物馆提供)

左图为商朝地形图。 上图为商王武丁画像。(资料图)

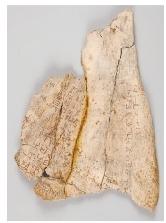

商牛胛骨卜辞大版正面(上)和反面。

商牛胛骨卜辞大版正面的拓片。

本报记者 郭 平

核心 提示

辽宁省博物馆展出的国家一级文物——“商牛胛骨卜辞大版”引起参观者极大的兴趣。刻在牛胛骨上的古老文字记录了商王的一些重要活动。“商牛胛骨卜辞大版”不仅展示了3000多年前以刀为笔的贞人们留下的宝贵遗迹,也让人们从中领略商代后期“武丁中兴”的风范。

史记

SHIJI

笔力刚劲称雄甲骨书法

在辽宁省博物馆三楼的中国古代书法展厅中,列在最前端的是木质展托中镶嵌的一方刻字甲骨,甲骨上雕刻的字体宽大,线条粗犷,笔画间涂有朱墨,展览说明上标注的是“商牛胛骨卜辞大版”。这是办展者为与整个展览内容相协调采取的一种布展方法,实际上,这件文物本身就是国家一级文物,年代为商后期贤明君主武丁统治时期,距今已有3000多年。

省博物馆学术研究部主任董宝厚告诉记者:“甲骨文是目前考古发现的最早汉字,也可以说是中国书法艺术的萌芽。将‘商牛胛骨卜辞大版’摆放在整个书法展的最前面,其意义也在于,这是目前已知的中国书法艺术的起点。”

在中国历史上,当使用甲骨文的人群退出历史舞台后,这种古老的文字便消亡了,甚至没有任何典籍、史册为之留下哪怕些微的记录,而它们重新被发现时,时间已到了清光绪二十五年(1899年),由学者王懿荣开始,经过刘鹗、孙诒让、罗振玉、王国维、叶玉森等先后收集考证,甲骨文才逐渐被人们所认知,并最终奠定了“甲骨学”的基础。

“商牛胛骨卜辞大版”选用的是牛右胛骨,重新被发现时已经破碎成大小5块,经过甲骨文研究学者的缀合,才重新呈现出一个较完整的形态,整版甲骨长24.8厘米,宽19.5厘米,刻有60多个甲骨文字,是已经发现的甲骨中个体较大、字数较多的一块。

据董宝厚介绍,我国甲骨文研究名家有“甲骨四堂”,指的是罗振玉(号雪堂)、王国维(号观堂)、郭沫若(字鼎堂)、董作宾(字彦堂)。根据已故甲骨学家、历史学家、“甲骨四堂”之一董作宾的研究成果,人们将已经发现的15万片左右的甲骨,按照甲骨文字变化,并结合所记录的内容排列,将它们分为5个时期。

最早一个时期的甲骨文被称为雄伟期,从商王盘庚迁都于殷至商王武丁统治时期,前后持续约100年。

这一时期的甲骨文与其他时期甲骨文对比,特点鲜明,主要表现在:大字雕的笔画很粗壮,看上去强劲有力,并填有朱墨;小字工整秀丽,起笔多圆,收笔多尖,曲直相错,富于变化。当年的贞人(即会占卜的人)刻录的文字气魄之宏放,技术之熟练,十分惊人,所呈现的文字被称为甲骨文的极致之作。

省博展出的这方甲骨,左右两侧都刻有文字,所展现的风格也有强劲与清秀的明显差异。

董宝厚说:“如果再进一步研究,还可以体会到当年受雕刻工具的制约所呈现的文字形态,直接影响后世的笔画,比如把弧形写得锐利就是其影响之一。”

已发现的最早甲骨文是盘庚迁都时期的

辽宁省博物馆此次展出的“商牛胛骨卜辞大版”是罗振玉的旧藏。

上世纪初的中国饱受战争困扰,东北地区更是长期遭受日本侵略者的殖民统治和国民党反动派的内战硝烟。1940年,罗振玉去世后,“商牛胛骨卜辞大版”与其他一些旧藏散失民间,这中间经历了哪些转手收藏,已经无从查考,直到新中国成立后,它们中的一部分才被辽宁省博物馆收藏。

当然,省博物馆展出的这块“商牛胛骨卜辞大版”更为重要的价值是它记录了商王朝的大量信息。

目前已发现的最早甲骨文是盘庚迁都时期的。盘庚在乱世中即商王位。《史记》记载,此前,由于商王中丁废除了嫡长子继位制,于是有九代是商王兄弟和商王兄弟的儿子继任商王位,王位争夺激烈,争斗不绝,国都也在不断地迁移。这种乱局造成了盘庚即位时贵族势力膨胀,国势衰微,诸侯不再前来朝贡。

盘庚迁都意在摆脱贵族势力的控制,恢复王权。《史记》还记载,盘庚迁都时受到很多人的反对,于是盘庚召集大臣说:“先王成汤同你们的先祖一起平定天下,他们传下来的法度和准则应该遵守,如果我们将这些弃之不顾,还怎么成就功德呢!”于是,盘庚带领臣民渡过黄河南迁,修缮了成汤的宫舍,遵守成汤的政令,老百姓渐渐安定下来,商王朝国势又渐渐兴盛起来。这时已经是商朝的后期,这段复兴,由盘庚打下基础,到武丁时期发扬光大。

武丁征伐四方成就中兴

省博物馆学术研究部主任董宝厚介绍说:“‘商牛胛骨卜辞大版’当初被多次使用,两面都刻有卜辞。”

为了便于参观,工作人员特意在展板当中印制“商牛胛骨卜辞大版”两面的图片和清晰的拓片,甲骨的反面除卜辞外还有12处钻、凿的痕迹,钻痕在凿痕的左侧,且都留下了烧灼过的印记。

展出的这方“商牛胛骨卜辞大版”在罗振玉编撰的甲骨文著作《殷墟书契前编》中分两个拓片著录。

对于“商牛胛骨卜辞大版”卜辞内容,省博物馆研究人员李海荣曾经对可辨识的部分文字进行过分析汇总。

其中有:“甲午卜,(此处文字无法识别,应是贞人名)贞,侑于沃甲”,意思是甲午这一天问过卜,应该祭祀先王沃甲了;“甲午卜,亘贞,翌乙未赐日”,意思是甲午这一天,名为亘的贞人问的卜,明天老天还不会赐给太阳。

接着这两条卜辞的是一段较长的卜辞:“王占曰:有祸,丙其有来艰。迄日丙申,允有艰来自东……”这段卜辞的意思是说:“武丁占卜了,卜辞说有祸患,丙日这天可能有外敌。到了丙申这天,果然王国东方有外敌入侵。”

这方甲骨,通过这段文字把人们带到当年武丁东征西讨成就“武丁中兴”的时代。

记者查阅资料了解到,武丁统治时期所成就的商王朝振兴,最为具体的体现便是对不断侵扰边境的方国的平定,其成就在《史记》《尚书》和《诗经》中都有记述。

《诗经·商颂》中有《玄鸟》和《殷武》两篇诗歌,是春秋时期的宋国国君祭祀先祖武丁时的颂歌,《玄鸟》中有“受命不殆,在武丁孙子。武丁孙子,武王靡不胜。龙旂(qí)十乘,大糦(xī)是承……”大意是说“商王承受天命不怠慢,后世孙武丁最称贤。武丁确是好儿孙,成汤遗业能承担。龙旗大车有十乘,贡献粮食常载满。国土疆域上千里,百姓居处得平安。开拓疆域达四海,四夷小国来朝拜……”

《殷武》中讲述的是武丁南征荆楚的战果。诗中写道:“挞彼殷武,奋伐荆楚。罙(同深)入其阻,裒(póu)荆之旅。有截其所,汤孙之绪……”诗的大意是:“殷王武丁神勇英武,是他兴师讨伐荆楚。王师深入敌方险阻,众多楚兵全被俘虏。扫荡荆楚统治领土,成汤子孙功业建树……”

据介绍,甲骨文研究发现武丁时期留下的战争记录较多,主要是同西北面的吉方和北面的土方之间的战争。省博物馆展出的这块“商牛胛骨卜辞大版”表明,当时,商王朝很可能与东方的方国发生了战争,对手大约就是后来商王不断征讨的东夷,这段记述为有关研究提供了非常重要的史料。

武丁即位三年不言

“武丁是近100年来,甲骨文研究和考古发现中,相关史料记载较丰富的一位商代统治者。” 董宝厚说。

上世纪70年代殷墟妇好墓的发现,与武丁时期甲骨文中频频出现的与妇好相关的卜辞、纪事相互印证,人们知道了这位商王有一位能征善战的妻子,也进一步丰富了武丁知人善任的形象。

妇好是商王武丁3个法定的配偶之一,也是非常有能力和受宠爱的一位王后。在现存的甲骨文献中,妇好的名字频频出现,仅在安阳殷墟出土的1万余片甲骨中,提及她的就有200多次,内容主要是,妇好经常参与战争和主持国家祭祀,其中在甲骨文里记载她担任1.3万大军的统帅,是甲骨文记事中,武丁时期征战出动人马最多的一次。

武丁的庙号为商高宗,是商王盘庚的侄子,他的父亲小乙从哥哥商王小辛那里继任王位。武丁在位58年,因为其开明统治所取得的成就,各种史料中对他的记述甚至超过他的很多父祖。

《尚书·无逸》中记载:“其在高宗,时旧劳于外,爰暨小人。”这段史料说的是武丁小时候,并不是一直在宫廷中长大,他有好多年在外面过着平民的劳苦生活,于是有机会接触庶民生活。

至于武丁即位三年时间不说话的事,《史记》《尚书》都有记载。

《史记》中有“帝武丁即位,思复兴殷,而未得其佐。三年不言,政事决定於冢宰,以观国风。”讲的是武丁三年不说话是在考察民情,暗中思考振兴殷商的方法。

《尚书》中记有:“作其即位,乃或亮阴,三年弗言。其惟弗言,言乃雍。”讲的是武丁即位,因为三年居丧,一直沉默寡言。然而正是因为他举止沉稳,所以他一开口讲话,大臣们就一致表示赞同。

当然,在人们知道武丁超常规地选派妇女领兵打仗的故事之前,武丁能够选贤任能的事在历史上就一直是后世的典范,人们耳熟能详的《孟子·告子下》中的“傅说举于版筑之间”,授傅说以大任的那个人便是武丁。

武丁任用傅说的故事,是圣王举贤不择贵贱的典范之一,先秦时期已经非常流行,《尚书》《国语》《墨子》《孟子》《史记》《汉书》等传世典籍中都有记载。

事情经过大体是这样的:武丁做了一个梦,梦见一个贤人对他说:“我是一个囚徒,姓傅,名说。天下如果有能找到我的,就会知道我不仅仅是个囚徒了。”武丁醒来后分析:“傅”是辅佐的意思,“说”是欢悦的意思,天下是不是有一个人,既能辅佐我又能让百姓欢悦呢?于是他就让画工根据梦中的印象画了图像,派人到处寻找,结果在北海附近虞、虢之间的傅岩找到了一个叫说的囚徒,和画像很相像。这个叫说的人,本来是个很有才能的贤人,隐居在傅岩,因生活所迫,自卖自身,住在北海之州的监狱里,穿着粗麻布衣服,戴着锁链,在傅岩筑城以求衣食。说被带到商,武丁见了他,和他交谈了一番,认定他就是自己梦中的那个贤人,就起用其为相,结果殷商因此重新振兴起来。